宮城県が明治22年に陸羽街道へ設置した一里標に関しては、すでに先達諸氏によって紹介されているが、このたび大衡村内を通過する国道4号線の4車線拡幅事業が本格化し、この区間にある一里標2基の取り扱いが注目されている。

今後どのように変化するのか、記録保存のために現場を訪ね撮影と報告をおこなう。

●最新の情報へ → 移動

宮城県大衡村駒場字上横前・蕨崎

Googleストリートビューは2011年11月のもの。松は年々姿を消しかつての情景が失われている。さらに、下草の刈り払いも行われなくなり、標石をまったく視認できないことも数年続いていた。

2021年9月12日の現地調査

国道4号線の北方向、古川方面を見る。左側擁壁の上に繁茂していた笹竹や雑木は、すでに伐採されている。

擁壁にのぼり仙台方面(左)と古川方面(右)を見る。一里標は擁壁の直上にあって標石正面(道路側)に回るのは至難の業である。

左側「陸前國黒川郡大衡村」 正面「距仙臺元標八里  」 右側「明治廿二年四月設 宮城縣」

」 右側「明治廿二年四月設 宮城縣」

(ここまでの撮影:2021年9月12日)

上記のような状況を確認した私は、一里標の取り扱いが大変気になり、9月14日、大衡村役場の文化財担当へメールで問い合わせを行った。

9月16日に回答のメールあり。

大崎市境の松並木の中にありました、里程標についてのお問合せについて、現状のご報告をさせていただきます。

ご報告と申しましても、現在詳細を確認している状態です。

役場内の部署内での確認を終え、国土交通省の窓口に照会をかけていたところです。

回答がありましたら、改めましてご連絡させていただきたいと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。

大衡村教育委員会 社会教育課 〇〇

大衡村教育委員会へは11月11日にも再度問い合わせを行ったが、それに対する回答はない。

12月5日の夕刻、現場前を通過。一里標に変化はないが、標石背後の車線拡幅部分の工事がだいぶ進行しているのに驚いた。

大衡村からは具体的な回答がないので、12月7日、国土交通省仙台河川国道事務所へメールで問い合わせを行った。

即日、回答のメールあり。

問い合わせのありました「一里標」(里程元標)については、当事務所においても現地で確認し認識しているところです。

今後の取り扱いについては、宮城県や大衡村など関係機関と調整した上で適切に対処して参ります。

今後とも国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

国土交通省 仙台河川国道事務所

これでは国会の答弁である。だが、このようにしか回答できない職員の立場も理解しなければならないか。

2021年12月12日の現地調査

標石の背後では工事が着実に進んでいる。左は古川方向から標石の方向を望む。右は反対側の仙台方向から標石の方向を望む。

鉄道の島式ホームのように現行車線と掘削部分の間に残された擁壁の丘。このまま標石が残されるとは思えないが・・・。

日曜日の早朝だったが、標石に一番近いお宅のご主人が外に出ておられたので話を伺うことができた。

木を伐採するまであのような石(一里標)があるとは知らなかった。あの石がどうなるのか作業の人に聞いたことはない。

でも、道路の完成予想を知る限りでは、たぶん撤去されると思うよ。

(ここまでの撮影:2021年12月12日)

2022年5月29日の現地調査

今回も前回と同じように日曜の早朝に現地を訪ねた。何よりも身の安全が第一である。交通量は極めて少なく清々しい気分である。

国道4号線、大崎市三本木方面から大衡道路拡幅工事の北側開始点を望む

大崎市内の4車線化された道路を走ってきた国道4号線も、ここから先の大衡村内4.5キロメートルは2車線のままである。

ボトルネックになっていることで朝夕を中心に渋滞が発生し、歩道の未整備なども解消するために拡幅工事が進められている。

工事区間の北端と南端の間近に2基の宮城県一里標が存在するが、北八里の標石はこのゆるやかな坂を上った緑の木立の中にある。

仙台方面(左画像)と古川方面(右画像) 擁壁の状態とその裏側で行われている工事の進捗も前回訪ねた昨年12月と変化はない。

変化といえば大衡中学校脇の北七里標石と同様に標石の周囲にロープがめぐらされたことである。はたして今後どうなるのだろうか。

現場の制止柵。立て看板は「関係者以外立禁止」と1字抜けているが、伝えたいことは理解できるので今回の撮影はここまでとする。

(ここまでの撮影:2022年5月29日)

2023年1月8日の現地調査

昨年の秋に現地を通った際は、上記5月の調査時と大きな変化もなく、北八里の標石も周囲にロープがめぐらされた状態で擁壁の上に残っていた。

ところが、年が明けて久しぶりに通りかかったところ標石の姿が消えていたのである。とうとう来るべき時が来たか。

車を止めて現状を確認した。

ともに古川方面を見たもの。

現行の道路に面した擁壁は残っているが、駅の島式ホームにような状態であった地山の残りと、その上に鎮座していた標石はきれいさっぱりと消えていた。なお、拡張される場所は一度深く開削されたのだが、改めて土が運び込まれている。

標石が消えたとなると誰かに話しを聞きたいのだが、日曜日夕方の工事現場。工事関係者は誰一人いない。

おまけに雪どけで一帯の土は見た目以上にねばつき、少し歩いただけで靴底は泥団子状になってしまった。

やれやれと周囲を見渡したところ、ブルーシートに覆われた物体が片隅に一つ二つあった。しかし、靴はベトッ!ベトッ!と音を立てるほど重くなっていて、周囲を見て歩く気力もなくなっていた。【意気消沈】

とりあえず北八里の標石が消えたことは確認した。今後の対応はあとで考えようと泥にまみれた靴のまま家路についた。【戦線離脱】

(ここまでの撮影:2023年1月8日)

一里標が姿を消したことをうけて、さっそく1月10日、国土交通省仙台河川国道事務所へメールで問い合わせを行った。

具体的な方針を知りたかったので、問い合わせの際に「回答に日数を要しても構い」と書いておいた。

そんな理由もあってか、河川国道事務所から回答が届いたのは3月8日であった。

お問い合わせいただきました「七里の里程標」及び「八里の里程標」につきましては、工事の区域内にあったため、一時的に撤去いたしました。

その後、宮城県や大衡村と調整し、大衡村において管理することになりましたので、大衡村の社会教育課へお渡ししている状況です。

なお、具体的な保存場所及び保存方法等につきましては、今後大衡村で検討すると伺っております。

今後とも、国土交通行政へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

仙台河川国道事務所

管理は大衡村に移ったというか。今度は大衡村へ問い合わせを行わなければなるまい。

(ここまでの記事:2023年3月8日)

仙台河川国道事務所からのメールをうけて、3月21日、大衡村役場社会教育課へ問い合わせのメールを出した。

(が・・・、待てど暮らせど、結局返信はこなかった。)

2023年4月2日の現地調査

毎度のことであるが、事故には遭いたくないので現地には交通量の少ない日曜日の午前7時に到着した。

仙台は“桜満開”となったが、花見や観光地に出かけるにしても、さすがにこの時間はまだ車の往来は少ない。

上2点、ともに国道4号線の北方向、古川方面を見る。

一里標はなくなったが玉石積擁壁(昭和11年築造)はまだ残っている。私の推測だが今後この擁壁も姿を消すものと思われる。

道路を渡り拡幅した工事現場から同じく古川方面を見る。

1月の時点で盛り土だった場所にはアスファルト舗装が施されている。

一里標があった場所であるが、右の写真では擁壁の一番高いところから少し北へ進んだ場所である。

上2点を撮影した場所から反対側の仙台方面を見る。

こちら側も田畑の埋め立て、民家の移転などが完了しアスファルト舗装が着々と進んでいる。

(ここまでの撮影:2023年4月2日)

2024年5月4日の現地調査

大衡村・北八里標石周辺の国道4号線が、新しく拡幅された道路に移動したことは、昨年末に実走し確認していたが、車を止めて撮影する時間的余裕がなく、前の調査から実に1年1か月を経ての現地調査である。

毎回書いているが、事故には遭いたくないので、5月の4連休、土曜日の朝7時過ぎに行ってみた。

昨年末まで使用していた元車線。とうとう閉鎖された。工事区間として通行止めの柵が設置されている。

過去の写真と比較すると位置関係や変化が分かりやすい。

こちらは元車線の西側に拡幅した道路で、現在はこの部分を上下線で使用している(暫定)。

通行止めとなり車が来る心配もないのでセンターラインで撮影。

昭和11年に築造された玉石積擁壁であるが、左側(西側)は旧状をとどめているのに対して、右側(東側)は法面(のりめん)の整備にともない上部が削り取られている。左側の擁壁前に積まれた石の山は、削り取った右側の玉石と思われる。

この部分は、いずれ盛り土のうえで2車線の上り(仙台方向)車線になる見込み。玉石積の擁壁もこれが見納めだろうか。

テレビ番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」でバス路線が途切れたため、この道を太川さんと蛭子さんが歩いたシーンがありました。

現車線と元車線の間には、かつて北八里の標石が設置されていた玉石積擁壁の上部が、まるで馬の背のように細長く残っている。

恐らくこの馬の背のような部分も、そう遠からず削り取られると見ている。

右の写真は反対側の仙台方面を見た風景。前後あわせて約2キロメートルの区間で拡幅側への切り替えがおこなわれている(暫定)。

さて、肝心の北八里標石であるが、工事の真っ最中であり、再登場という雰囲気はまったくない。

(ここまでの撮影:2024年5月4日)

最新の情報

最新の情報

2024年11月10日の現地調査

玉石積擁壁が崩されていることは8月に走行した際目撃していた。(息子が同乗していたので立寄らず)

しかしその後、現地を訪ねる機会がなく気になっていたが、ようやく仙台に行く用事ができたので立寄ってみた。

毎日、通勤などで走行している方々は日々の変化を目撃していると思うが、残念ながら私はそうはいかないのである。

おおよその想像はできていたが、玉石積擁壁は完全に姿を消し、もはや舗装工事間近という状態である。

馬の背のように細長く残っていた玉石積擁壁の上部もきれいさっぱりなくなっている。

肝心の北八里標石。周囲を見回したが戻ってきている様子はない。

右の写真は反対側の仙台方面を見た風景。

今回掲載した画像は5月に紹介した画像とほぼ同じ位置で撮影したものである。変化を見比べていただきたい。

着々と工事が進むのは結構であるが、果たして標石はここに戻ってくるのか。今まで以上に今後の推移に注目だ。

(ここまでの撮影:2024年11月10日)

参考史料

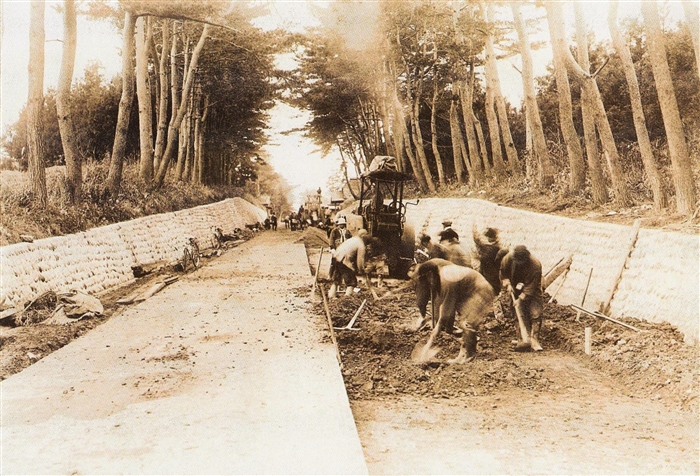

昭和11年 国道4号線 黒川郡大衡村地内 小石舗装路盤工事

出典:『東北の直轄国道改修史[国道4号] 語り継ぐ道づくり』(社団法人東北建設協会、2001年)p.8

まさに北八里標石がある場所の昭和11年国道改良工事風景である。標石はロードローラーの右手後方に設置されているはずであるが、この工事期間は取り除けられていたかも知れない。ここは明治時代の新道であるが松並木がいい雰囲気である。(今は見る影もない)

【参考】『直轄工事年報』昭和11年度(内務省土木局、1938年)

(703ページ)国道四号線(宮城)改良工事

緒 言

本工事ハ昭和十一年度国道改良工事トシテ総工費十万円ヲ以テ宮城県黒川郡大衡村ヨリ志田郡三本木町ニ至ル道路延長三千七百米ノ改築及舗装工事ヲ施行スルモノナリ

改良計画大要

本改良区間ハ仙台市ヨリ盛岡市ニ通ズル東北ニ於ケル重要道路ナリ施行延長三千七百米ノ内二千六百米ハ曩ニ昭和九年度ニ於テ路線ヲ改良シ砂利道ニ仕上ゲタリト雖此地方ハ国有鉄道沿線ヨリ遠ク隔リ居ルヲ以テ本国道ハ唯一ノ交通路トナリ殊ニ近来自動車ノ発達ニ伴ヒ日々交通頻繁ヲ極メ之ガ維持修繕ニ相当困難ヲ来シツツアル状態ニアリ依テ此儘舗装ヲ施シ同時ニ幅員狭小ニシテ見透不充分ノ屈曲部多キ接続道路ヲ改築シ舗装ヲ施行セントスルモノナリ有効幅員七米五、中央六米ヲ厚十七糎二層式混凝土舗装トシ勾配急ナル箇所ニハ小石舗装ヲ施シ尚大衡村地内ノ松並木土手ヲ控ヘル一部両側ニハ玉石積擁壁ヲ造リ土留ト為シ其ノ法尻ニ側溝ヲ設ケ又在来暗渠及函渠各一箇所ヲ改造スルモノナリ縦断勾配ハ三、三%一箇所、延長二百八十米其ノ他ハ概ネ平坦ニシテ最小屈曲半径百五十米ナリ

参考画像

少し前まではこんな風景でした。今となれば懐かしい風景を収めた本を見つけましたので紹介します。

野村和正 著『みやぎの国道をゆく−みちづくりと沿道の歴史をたずねて−』東北建設協会、1986年発行

佐々 久・竹内利美・設楽 寛 監修『宮城県風土記』旺文社、1987年発行