明治9〜10年に行われた内務省地理局(寮)による東京塩竈間の高低測量に関する史料と几号 が設置された場所の現状を報告します。

が設置された場所の現状を報告します。

史料1 陸羽街道高低測量直線図

大川通久旧蔵資料。現在は浅野が保管。

(解説は準備中)

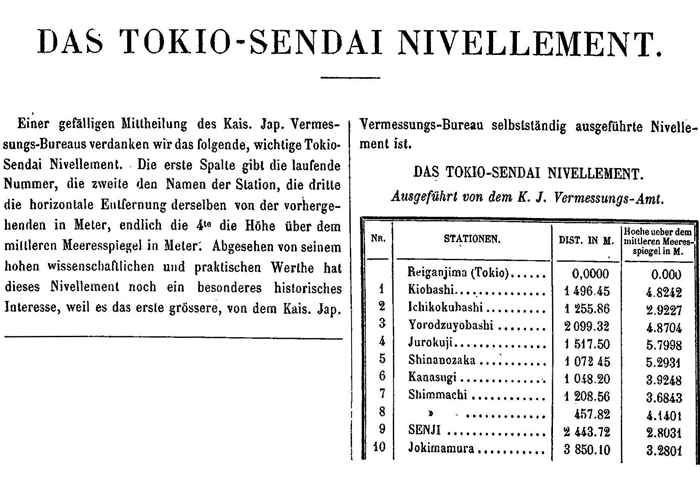

史料2 TOKIO−SENDAI NIVELLEMENT

【原文編・ドイツ語】

DAS TOKIO−SENDAI NIVELLEMENT.

Einer gefälligen Mittheilung des Kais. Jap. Vermessungs-Bureaus verdanken wir das folgende, wichtige Tokio-Sendai Nivellement. Die erste Spalte gibt die laufende Nummer, die zweite den Namen der Station, die dritte die horizontale Entfernung derselben von der vorhergehenden in Meter, endlich die 4te die Höhe über dem mittleren Meeresspiegel in Meter. Abgesehen von seinem hohen wissenschaftlichen und praktischen Werthe hat dieses Nivellement noch ein besonderes historisches Interesse, weil es das erste grössere, von dem Kais Jap. Vermessungs-Bureau selbstständig ausgeführte Nivellement ist.

DAS TOKIO−SENDAI NIVELLEMENT.

Ausgeführt von dem K. J. Vermessungs-Amt.

| NR. | STATIONEN. | DIST. IN M. |

Hoehe ueber dem |

|---|---|---|---|

| Reiganjima(Tokio) | 0.0000 | 0.000 | |

| 1 | Kiobashi | 1496.45 | 4.8242 |

2 |

Ichikokubashi | 1255.86 | 2.9227 |

3 |

Yorodzuyobashi | 2099.32 | 4.8704 |

| 4 | Jurokuji | 1517.50 | 5.7998 |

| 5 | Shinanozaka | 1072.45 | 5.2931 |

| 6 | Kanasugi | 1048.20 | 3.9248 |

| 7 | Shimmachi | 1208.56 | 3.6843 |

| 8 | 〃 | 457.82 | 4.1401 |

| 9 | SENJI | 2443.72 | 2.8031 |

| 10 | Jokimamura | 3850.10 | 3.2801 |

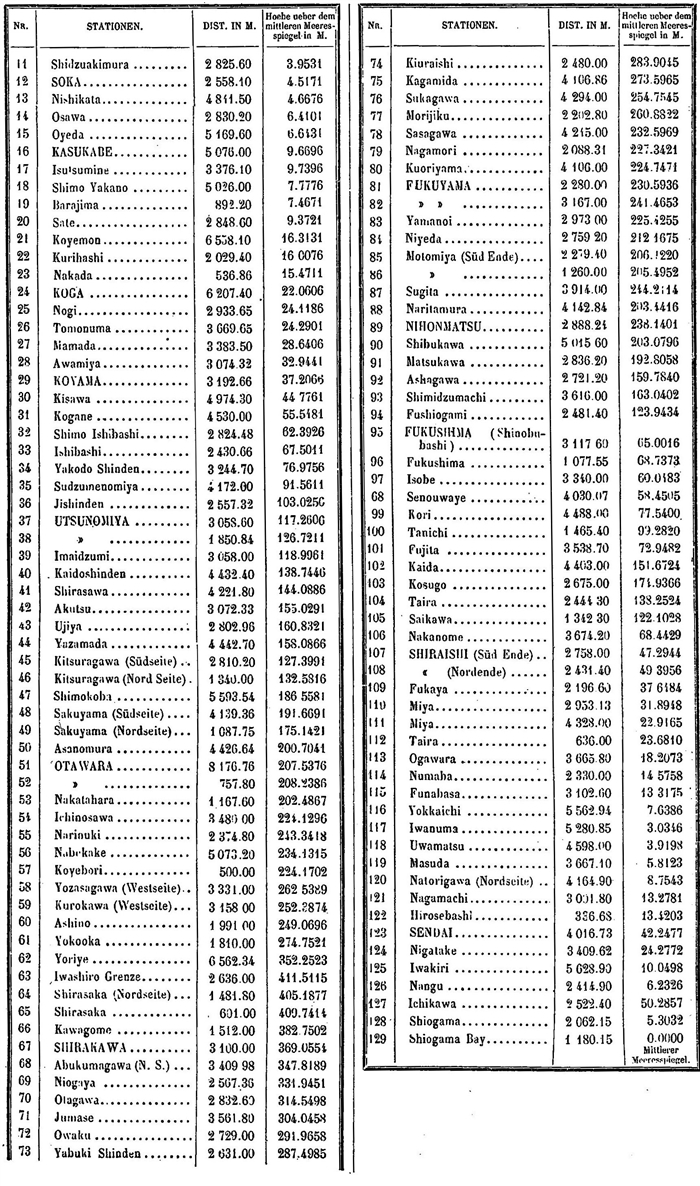

| 11 | Shidzuakimura | 2825.60 | 3.9531 |

| 12 | SOKA | 2558.10 | 4.5171 |

| 13 | Nishikata | 4841.50 | 4.6676 |

| 14 | Osawa | 2830.20 | 6.4101 |

| 15 | Oyeda | 5169.60 | 6.6431 |

| 16 | KASUKABE | 5076.00 | 9.6696 |

| 17 | Isutsumine | 3376.10 | 9.7396 |

| 18 | Shimo Yakano | 5026.00 | 7.7776 |

| 19 | Barajima | 892.20 | 7.4671 |

| 20 | Sate | 2848.60 | 9.3721 |

| 21 | Koyemon | 6558.10 | 16.3131 |

| 22 | Kurihashi | 2029.40 | 16.0076 |

| 23 | Nakada | 536.86 | 15.4711 |

| 24 | KOGA | 6207.40 | 22.0606 |

| 25 | Nogi | 2933.65 | 24.1186 |

| 26 | Tomonuma | 3669.65 | 24.2901 |

| 27 | Mamada | 3383.50 | 28.6406 |

| 28 | Awamiya | 3074.32 | 32.9441 |

| 29 | KOYAMA | 3192.66 | 37.2066 |

| 30 | Kisawa | 4974.30 | 44.7761 |

| 31 | Kogane | 4530.00 | 55.5481 |

| 32 | Shimo Ishibashi | 2824.48 | 62.3926 |

| 33 | Ishibashi | 2430.66 | 67.5011 |

| 34 | Yakodo Shinden | 3244.70 | 76.9756 |

| 35 | Sudzumenomiya | 4172.00 | 91.5611 |

| 36 | Jishinden | 2557.32 | 103.0256 |

| 37 | UTSUNOMIYA | 3058.60 | 117.2606 |

| 38 | 〃 | 1850.84 | 126.7211 |

| 39 | Imaidzumi | 3058.00 | 118.9961 |

| 40 | Kaidoshinden | 4432.40 | 138.7446 |

| 41 | Shirasawa | 4221.80 | 144.0886 |

| 42 | Akutsu | 3072.33 | 155.0291 |

| 43 | Ujiya | 2802.96 | 160.8321 |

| 44 | Yazamada | 4442.70 | 158.0866 |

| 45 | Kitsuragawa(Südseite) | 2810.20 | 127.3991 |

| 46 | Kitsuragawa(Nord Seite) | 1340.00 | 132.5816 |

| 47 | Shimokoba | 5593.54 | 186.5581 |

| 48 | Sakuyama(Südseite) | 4139.36 | 191.6691 |

| 49 | Sakuyama(Nordseite) | 1087.75 | 175.1421 |

| 50 | Asanomura | 4426.64 | 200.7041 |

| 51 | OTAWARA | 8176.76 | 207.5376 |

| 52 | 〃 | 757.80 | 208.2386 |

| 53 | Nakatahara | 1167.60 | 202.4867 |

| 54 | Ichinosawa | 3480.00 | 224.1296 |

| 55 | Narinuki | 2374.80 | 243.3418 |

| 56 | Nabekake | 5073.20 | 202.4867 |

| 57 | Koyebori | 500.00 | 224.1702 |

| 58 | Yozasagawa(Westseite) | 3331.00 | 262.5389 |

| 59 | Kurokawa(Westseite) | 3158.00 | 252.3874 |

| 60 | Ashino | 1991.00 | 249.0696 |

| 61 | Yokooka | Yokooka | 274.7521 |

| 62 | Yoriye | 6562.34 | 352.2523 |

| 63 | Iwashiro Grenze | 2636.00 | 411.5115 |

| 64 | Shirasaka(Nordseite) | 1481.80 | 405.1877 |

| 65 | Shirasaka | 601.00 | 409.7414 |

| 66 | Kawagome | 1512.00 | 382.7502 |

| 67 | SHIRAKAWA | 3100.00 | 369.0554 |

| 68 | Abukumagawa(N.S.) | 3409.98 | 347.8189 |

| 69 | Niogaya | 2567.36 | 331.9451 |

| 70 | Otagawa | 2832.60 | 314.5498 |

| 71 | Jumase | 3561.80 | 304.0458 |

| 72 | Owaku | 2729.00 | 291.9658 |

| 73 | Yabuki Shinden | 2631.00 | 287.4985 |

| 74 | Kiuraishi | 2480.00 | 283.9045 |

| 75 | Kagamida | 4106.86 | 273.5965 |

| 76 | Sukagawa | 4294.00 | 254.7545 |

| 77 | Morijiku | 2202.80 | 260.8822 |

| 78 | Sasagawa | 4245.00 | 232.5969 |

| 79 | Nagamori | 2088.31 | 227.3421 |

| 80 | Kuoriyama | 4106.00 | 224.7471 |

| 81 | FUKUYAMA | 2280.00 | 230.5936 |

| 82 | 〃 | 3167.00 | 241.4653 |

| 83 | Yamanoi | 2973.00 | 225.4255 |

| 84 | Niyeda | 2759.20 | 212.1675 |

| 85 | Motomiya(Süd Ende) | 2279.40 | 206.1220 |

| 86 | 〃 | 1260.00 | 205.4952 |

| 87 | Sugita | 3914.00 | 244.2114 |

| 88 | Naritamura | 4142.84 | 203.4416 |

| 89 | NIHONMATSU | 2888.24 | 238.1401 |

| 90 | Shibukawa | 5015.60 | 203.0796 |

| 91 | Matsukawa | 2836.20 | 192.8058 |

| 92 | Ashagawa | 2721.20 | 159.7840 |

| 93 | Shimidzumachi | 3616.00 | 163.0402 |

| 94 | Fushiogami | 2481.40 | 123.9434 |

| 95 | FUKUSHIMA(Shinobubashi) | 3117.60 | 65.0016 |

| 96 | Fukushima | 1077.55 | 68.7373 |

| 97 | Isobe | 3340.00 | 60.0483 |

| 98 | Senouwaye | 4030.07 | 58.4505 |

| 99 | Kori | 4488.00 | 77.5400 |

| 100 | Tanichi | 1465.40 | 99.2820 |

| 101 | Fujita | 3538.70 | 72.9482 |

| 102 | Kaida | 4403.00 | 151.6724 |

| 103 | Kosugo | 2675.00 | 174.9366 |

| 104 | Taira | 2444.30 | 138.2524 |

| 105 | Saikawa | 1342.30 | 122.1028 |

| 106 | Nakanome | 3674.20 | 68.4429 |

| 107 | SHIRAISHI(Süd Ende) | 2758.00 | 47.2944 |

| 108 | 〃 (Nordende) | 2431.40 | 49.3956 |

| 109 | Fukaya | 2196.60 | 37.6484 |

| 110 | Miya | 2953.13 | 31.8948 |

| 111 | Miya | 4328.00 | 22.9165 |

| 112 | Taira | 636.00 | 23.6810 |

| 113 | Ogawara | 3665.80 | 18.2073 |

| 114 | Numaba | 2330.00 | 14.5758 |

| 115 | Funabasa | 3102.60 | 13.3175 |

| 116 | Yokkaichi | 5562.94 | 7.6386 |

| 117 | Iwanuma | 5280.85 | 3.0346 |

| 118 | Uwamatsu | 4598.00 | 3.9198 |

| 119 | Masuda | 3667.10 | 5.8123 |

| 120 | Natorigawa(Nordseite) | 4164.90 | 8.7543 |

| 121 | Nagamachi | 3001.80 | 13.2781 |

| 122 | Hirosebashi | 336.68 | 13.4203 |

| 123 | SENDAI | 4016.73 | 42.2477 |

| 124 | Nigatake | 3409.62 | 24.2772 |

| 125 | Iwakiri | 5628.90 | 10.0498 |

| 126 | Nangu | 2414.90 | 6.2326 |

| 127 | Ichikawa | 2522.40 | 50.2857 |

| 128 | Shiogama | 2062.15 | 5.3032 |

| 129 | Shiogama Bay | 1180.15 |

0.0000 |

【翻訳編】

東京−仙台 水準測量

下の表は日本帝国測量部により行われた東京−仙台水準測量の素晴らしい報告に基づいたものである。表の最初の欄に通し番号、二番目に駅名、三番目にその水平距離をメートルで示し、最後の四番目には平均海水面からの高さをメートルで示している。これらの持つ大きな学術的かつ実用的意義をさし引いて考えても、これは歴史的に特別な関心を持つものである。というのも、これは日本帝国測量部が初めて独自に実施した大規模な水準測量だからである。

東京−仙台 水準測量

日本帝国測量部実施

| 番号 | 駅 | 距離 (m) |

平均海水面から の高さ(m) |

|---|---|---|---|

| 霊巌島(東京) | 0.0000 | 0.000 | |

| 1 | 京 橋 | 1496.45 | 4.8242 |

2 |

一石橋 | 1255.86 | 2.9227 |

3 |

万世橋 | 2099.32 | 4.8704 |

| 4 | 常楽寺 | 1517.50 | 5.7998 |

| 5 | 信濃坂 | 1072.45 | 5.2931 |

| 6 | 金 杉 | 1048.20 | 3.9248 |

| 7 | 新 町 | 1208.56 | 3.6843 |

| 8 | 〃 | 457.82 | 4.1401 |

| 9 | 千 住 | 2443.72 | 2.8031 |

| 10 | 保木間村 | 3850.10 | 3.2801 |

| 11 | 瀬崎村 | 2825.60 | 3.9531 |

| 12 | 草 加 | 2558.10 | 4.5171 |

| 13 | 西 方 | 4841.50 | 4.6676 |

| 14 | 大 沢 | 2830.20 | 6.4101 |

| 15 | 大 枝 | 5169.60 | 6.6431 |

| 16 | 粕 壁 | 5076.00 | 9.6696 |

| 17 | 堤 根 | 3376.10 | 9.7396 |

| 18 | 下高野 | 5026.00 | 7.7776 |

| 19 | 茨 島 | 892.20 | 7.4671 |

| 20 | 幸 手 | 2848.60 | 9.3721 |

| 21 | 小右衛門 | 6558.10 | 16.3131 |

| 22 | 栗 橋 | 2029.40 | 16.0076 |

| 23 | 中 田 | 536.86 | 15.4711 |

| 24 | 古 河 | 6207.40 | 22.0606 |

| 25 | 野 木 | 2933.65 | 24.1186 |

| 26 | 友 沼 | 3669.65 | 24.2901 |

| 27 | 間々田 | 3383.50 | 28.6406 |

| 28 | 粟 宮 | 3074.32 | 32.9441 |

| 29 | 小 山 | 3192.66 | 37.2066 |

| 30 | 喜 沢 | 4974.30 | 44.7761 |

| 31 | 小金井 | 4530.00 | 55.5481 |

| 32 | 下石橋 | 2824.48 | 62.3926 |

| 33 | 石 橋 | 2430.66 | 67.5011 |

| 34 | 鞘堂新田 | 3244.70 | 76.9756 |

| 35 | 雀 宮 | 4172.00 | 91.5611 |

| 36 | 台新田 | 2557.32 | 103.0256 |

| 37 | 宇都宮 | 3058.60 | 117.2606 |

| 38 | 〃 | 1850.84 | 126.7211 |

| 39 | 今 泉 | 3058.00 | 118.9961 |

| 40 | 海道新田 | 4432.40 | 138.7446 |

| 41 | 白 沢 | 4221.80 | 144.0886 |

| 42 | 阿久津 | 3072.33 | 155.0291 |

| 43 | 氏 家 | 2802.96 | 160.8321 |

| 44 | 狹間田 | 4442.70 | 158.0866 |

| 45 | 喜連川(南側) | 2810.20 | 127.3991 |

| 46 | 喜連川(北側) | 1340.00 | 132.5816 |

| 47 | 下河戸 | 5593.54 | 186.5581 |

| 48 | 佐久山(南側) | 4139.36 | 191.6691 |

| 49 | 佐久山(北側) | 1087.75 | 175.1421 |

| 50 | 浅野村 | 4426.64 | 200.7041 |

| 51 | 大田原 | 8176.76 | 207.5376 |

| 52 | 〃 | 757.80 | 208.2386 |

| 53 | 中田原 | 1167.60 | 202.4867 |

| 54 | 市野沢 | 3480.00 | 224.1296 |

| 55 | 練 貫 | 2374.80 | 243.3418 |

| 56 | 鍋 掛 | 5073.20 | 202.4867 |

| 57 | 越 堀 | 500.00 | 224.1702 |

| 58 | 余笹川(西側) | 3331.00 | 262.5389 |

| 59 | 黒 川(西側) | 3158.00 | 252.3874 |

| 60 | 芦 野 | 1991.00 | 249.0696 |

| 61 | 横 岡 | Yokooka | 274.7521 |

| 62 | 寄 居 | 6562.34 | 352.2523 |

| 63 | イワシロ国界 | 2636.00 | 411.5115 |

| 64 | 白 坂(北側) | 1481.80 | 405.1877 |

| 65 | 白 坂 | 601.00 | 409.7414 |

| 66 | 皮 籠 | 1512.00 | 382.7502 |

| 67 | 白 河 | 3100.00 | 369.0554 |

| 68 | 阿武隈川(北側) | 3409.98 | 347.8189 |

| 69 | 新小萱 | 2567.36 | 331.9451 |

| 70 | 小田川 | 2832.60 | 314.5498 |

| 71 | 踏 瀬 | 3561.80 | 304.0458 |

| 72 | 大和久 | 2729.00 | 291.9658 |

| 73 | 矢吹新田 | 2631.00 | 287.4985 |

| 74 | 久来石 | 2480.00 | 283.9045 |

| 75 | 鏡 田 | 4106.86 | 273.5965 |

| 76 | 須賀川 | 4294.00 | 254.7545 |

| 77 | 森 宿 | 2202.80 | 260.8822 |

| 78 | 笹 川 | 4245.00 | 232.5969 |

| 79 | 永 盛 | 2088.31 | 227.3421 |

| 80 | 郡 山 | 4106.00 | 224.7471 |

| 81 | 富久山 | 2280.00 | 230.5936 |

| 82 | 〃 | 3167.00 | 241.4653 |

| 83 | 山ノ井 | 2973.00 | 225.4255 |

| 84 | 仁井田 | 2759.20 | 212.1675 |

| 85 | 本 宮(南端) | 2279.40 | 206.1220 |

| 86 | 〃 | 1260.00 | 205.4952 |

| 87 | 杉 田 | 3914.00 | 244.2114 |

| 88 | 成田村 | 4142.84 | 203.4416 |

| 89 | 二本松 | 2888.24 | 238.1401 |

| 90 | 渋 川 | 5015.60 | 203.0796 |

| 91 | 松 川 | 2836.20 | 192.8058 |

| 92 | 浅 川 | 2721.20 | 159.7840 |

| 93 | 清水町 | 3616.00 | 163.0402 |

| 94 | 伏 拝 | 2481.40 | 123.9434 |

| 95 | 福 島(信夫橋) | 3117.60 | 65.0016 |

| 96 | 福 島 | 1077.55 | 68.7373 |

| 97 | 五十辺 | 3340.00 | 60.0483 |

| 98 | 瀬 上 | 4030.07 | 58.4505 |

| 99 | 桑 折 | 4488.00 | 77.5400 |

| 100 | 谷 地 | 1465.40 | 99.2820 |

| 101 | 藤 田 | 3538.70 | 72.9482 |

| 102 | 貝 田 | 4403.00 | 151.6724 |

| 103 | 越 河 | 2675.00 | 174.9366 |

| 104 | 平 | 2444.30 | 138.2524 |

| 105 | 斎 川 | 1342.30 | 122.1028 |

| 106 | 中 目 | 3674.20 | 68.4429 |

| 107 | 白 石(南端) | 2758.00 | 47.2944 |

| 108 | 〃 (北端) | 2431.40 | 49.3956 |

| 109 | 深 谷 | 2196.60 | 37.6484 |

| 110 | 宮 | 2953.13 | 31.8948 |

| 111 | 宮 | 4328.00 | 22.9165 |

| 112 | 平 | 636.00 | 23.6810 |

| 113 | 大河原 | 3665.80 | 18.2073 |

| 114 | 沼 辺 | 2330.00 | 14.5758 |

| 115 | 船 迫 | 3102.60 | 13.3175 |

| 116 | 四日市場 | 5562.94 | 7.6386 |

| 117 | 岩 沼 | 5280.85 | 3.0346 |

| 118 | 植 松 | 4598.00 | 3.9198 |

| 119 | 増 田 | 3667.10 | 5.8123 |

| 120 | 名取川(北側) | 4164.90 | 8.7543 |

| 121 | 長 町 | 3001.80 | 13.2781 |

| 122 | 広瀬橋 | 336.68 | 13.4203 |

| 123 | 仙 台 | 4016.73 | 42.2477 |

| 124 | 苦 竹 | 3409.62 | 24.2772 |

| 125 | 岩 切 | 5628.90 | 10.0498 |

| 126 | 南 宮 | 2414.90 | 6.2326 |

| 127 | 市 川 | 2522.40 | 50.2857 |

| 128 | 塩 竈 | 2062.15 | 5.3032 |

| 129 | 塩竈湾 | 1180.15 |

0.0000 平均海水面 |

(註) 巻首で「日本帝国測量部」と訳した部分は言うまでもなく日本の内務省地理局のことを指しており、この「Das Tokio-Sendai Nivellement」は内務省地理局の東京−塩竈間の測量成果である。

原本に記された地名の中にはドイツ語の表記というよりも漢字の読み違い、あるいは聞き違いといえるものもある。これらは前後地点の距離から位置を推定し原本に近い地名を採用した。その中で63番の「Iwashiro Grenze」に関してはをそのまま国名に当てはめると「岩代(いわしろ)国界」となってしまうが、実際には「磐城国/いわきのくに」と下野国との国界である。「磐城」を“いわしろ”と読み誤ったと考えられる。ここでは「イワシロ国界」と表記しておく。

【解説】

1878年(明治11年)、日本に在留するドイツ系外国人が設立したドイツ東亜博物学民族学協会(Deutschen Gesellschaft fur Natur-und Volkerkunde Ostasiens/現在のOAGドイツ東洋文化研究協会)の会報『Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft fur Natur-und Volkerkunde Ostasiens』に掲載された内務省地理局の測量成果。直訳すると「東京−仙台水準測量」となるが、内容は間違いなく東京−塩竈間水準測量(高低測量)の成果が収録されている。この一覧は内務省のお雇い外国人であったE.クニッピング(Erwin Knipping.1844−1922)によって紹介されたものであるが、彼は地理局の測量には係わってはいない。彼は日本人が成し遂げた精密な水準測量に敬意を表し学会誌に紹介したと推定される。

なお、点名に付した通し番号と、点の前後における距離は本資料に基づいている。

末尾ながら、翻訳に際しては調査の同友である畠山未津留氏に協力いただいた。感謝の意をここに記す。

史料3 地理局雑報

※ 一覧表は準備中

【解説】

内務省地理局発行の報告書。最初は地理寮山林課の『地理寮森林報告』として明治9年5月に刊行され、明治11年5月発行の第5号から『地理局雑報』と改称される。第14号発行後の明治12年5月に地理局山林課が山林局に昇格すると号数を引き継ぐかたちで『山林局雑報』第15号を発行。残る測量課などで『地理局雑報』第15号を発行するがこれが最終号となる。このうち、第10号(明治12年3月29日発行)には「高距第壱報」として東京府下72ヵ所の水準測量成果を掲載。東京−塩竈間の水準測量成果は第14号(明治12年6月)に「高距第弐報」として東京−栃木(福島県境)間が掲載された。しかし、前述した事情により福島・宮城の測量成果は掲載されることはなかった。

史料4 地質要報

※ 一覧表は準備中

【解説】

農商務省地質局(のちの地質調査所)が発行した報告書。明治19年から昭和15年の27巻2号まで刊行され続けた。日本全国高低表・各地高低表は明治20年から24年まで8回、明治34年から36年まで3回と分けて地形課より報告された。最初に緒言が掲載され「本編ハ本局ニ於テ地形図調製ノ為メ局員ノ実測セシ各地ノ高低其他確実ナル高低測量数ヲ蒐集シタルモノナリ」とある。当時の地質局地形課には内務省地理局で東京−塩竈間高低測量に従事した大川通久などが勤務しており、『地理局雑報』に掲載された測量成果も表記が簡略化されながらもほぼそのまま採用されている。福島・宮城県の数値も「TOKIO−SENDAI NIVELLEMENT」などと照らし合わせると地理局の測量成果であることが確認されている。

史料5 ナウマン論文

【原文編・ドイツ語】

Über die Ebene von Yedo.

Eine geographisch-geologische Studie.

Was die Terrainverhältnisse betrifft, so liegt das westliche Tokio hoch. Dasselbe ansgedehnte Hügelplateau, das wir im Westen der oberen Tokiobai finden, zieht sich von Shinagawa bis Shiba, von hier nach Tameika, über das Kogakurio und Nagatababa längs der westlichen Seite das inneren Grabenwinkels hin. Bei Mitoyashiki findet eine geringe Ablenkung nach Westen Statt, weiter nörblich verbindet es sich mit dem Zug Surugadai−Sedo−Kaga-yashiki−Komagome, welchem der parallele Zug Uyeno−Negishi &c. zur Seite steht. So wird ein Thal gebildet, das, vom Shinobazunoike beginnend, hinaufzieht bis nach dam Sumidagawa. Das Plateau selbst aber bildet eine dem rechten Ufer das Sumida entlang ziehende Terrasse. Dieses sind die Hauptzüge in der Configuration der in Tokio gegen 100 F. hohen und nach Westen zu allmählich ansteigenden flachen und weit ausgebreiteten Erhebung.

:

Von hohem Interesse ist die Frage, wie viel die Hebung in einer gewissen Zeit beträgt. Zur erschöpfenden Lösung dieses Probleme wären erforderlich:

1. genauere Angaben über die Vertheilung von Wasser und Land in früheren Perioden, besonders genauere Tiefenangaben für diejenigen Theile das alten Meeres, die später trocken gelegt wurden;

2. genaue Nivellements das jetzigen Tokio, und

3. genaue Daten über den Einfluss der absetzenden Thätigkeit der Flüsse auf den Zuwachs des Landes. Solche Daten liessen sich nur aus einer langen Reihe, Jahre lang fortgesetzter Beobachtungen ableiten.

Wir weden es hier versuchen, an der Hand der gegebenen Thatsachen zu einem Resultate zu gelangen, das der Wahrheit möglichst nahe steht.

Nachstehende Tabelle, die mir von Seiten des hiesigen japanischen Vermessungsbureau´s freundlichst übermittelt wurde, enthält die Höhen verschiedener Theile von Tokio (s. Fig. 1).

Fig 1 Das jetzige Tokio.

| Nr. | Name des Ortes. | Hohe in Meter. |

|---|---|---|

|

1. |

Hoonji, Honjo |

1,36 |

【翻訳編】

江戸平野について

地理学的−地質学的研究

(東京の地形の概要。略) 地勢についてみると、西方が高くなっている。東京湾北部の西方に広がるこの広い高台は、品川から芝へつながり、そこから内側の堀の西側に沿って、工学寮から永田馬場を経て溜池へと続いている。水戸屋敷のそばでやや西へずれ、さらに北へ駿河台−聖堂−加賀屋敷−駒込の丘陵とつながり、この丘陵はまた、上野−根岸の丘陵と平行にならんでいる。したがって、不忍池に始まって北へ上り、隅田川に至る一つの谷が形成されている。この台地自体は、隅田川の右岸に沿って延びる段丘をなしている。以上が、西へ次第に高くなり、平坦で広大な、高さ約100フィートの東京の高台の形態である。

(東京平野の隆起運動を示す事例。略)

極めて興味深いのは、この隆起が一定期間にどれほどの量になるかという問題である。この問題をきちんと解決するためには、次のようなことが必要である。

1.昔の水陸の分布の正確なデータ、特に後に陸になった、かつての海域の正確な水深、

2.現在の東京の正確な水準測量、および

3.陸地の成長に対する川の堆積作用の影響に関する正確なデータ。このようなデータは長期にわたる継続的な観測によってのみ得られるものである。

ここでは、現在得られる事実から、できるだけ真実に近い結果を得るように試みてみたい。

次の表は当地の日本の測量所の好意によって提供されたもので、東京の各地の高さである(図1を見よ)。

図1 現在の東京

| 番 号 | 場 所 | 高さ m |

|---|---|---|

|

1. |

法恩寺、本所 |

1,36 |

【解説】

明治政府に招かれて来日した地質学者ナウマン(Edmund Naumann.1854−1927)の論文「Über die Ebene von Yedo(江戸平野について)」に掲載された東京の標高に関する史料である。彼はドイツのミュンヘン大学で地質学を学び、明治8年(1875)に来日して東京開成学校の教師を皮きりに、東京大学地質学教授、内務省地理局地質課、農商務省地質調査所と日本の地質調査を牽引した最高機関に長年勤務し、明治18年に帰国するまで日本列島の地質学的調査に専念した。この論文は地理局地質課を満期解傭となり一度ドイツに帰国した1879年(明治12年)にドイツの地理学雑誌『Petermann´s Geographische Mitteilungen(ペーターマン地理学報告)』第25巻第4号に掲載されたものである。紹介した原文・翻訳文ともに論文のごく一部に過ぎない。標高のデータは「日本の測量所の好意によって提供されたもの」とあるように、各地点の標高を検証すれば内務省地理局の府下高低測量の成果であることは明らかである。簡略な一覧表ではあるが地理局測量成果の使用例として紹介する。翻訳文は山下昇訳『日本地質の探求−ナウマン論文集−』から引用した。なお山下氏の訳では地名の一部に不確定な表記があったが、「地理局雑報」などをもとに地名表記を補訂したことをお断りする。

※『日本地質の探求−ナウマン論文集−』には「日本帝国地質調査所と現在までの業績」(1884)など測量史に有益な論文も収録されているので、関心のある方はご覧あれ。