025 野木 (野木町野木) 几号現存

026 友沼 (野木町友沼) 几号現存

027 間々田 (小山市間々田) 几号現存

028 粟宮 (小山市粟宮) 几号現存

029 小山 (小山市宮本町1丁目) 几号現存

030 喜沢 (小山市喜沢) 几号現存

031 小金井 (下野市小金井) 几号現存

025 野木

(更新 20.03.18)

点 名 |

025 野木(のぎ) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 野木駅字二丁目七五三引稲荷華表 |

現在の地名 |

移設前:栃木県 野木町野木 |

海面上高距 |

24.1186m |

前後の距離 |

古河 ← 2933.65m → 野木 ← 3669.65m → 友沼 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

野木神社へ移設。境内社王子稲荷神社の石鳥居。本来の場所からは直線距離で550mも移動している。

幕末に編まれた日光道中宿村大概帳の野木宿内往還ェ出る除地には「稲荷社 満願寺持 但、右社往還ゟ少々引込有レ之」と記されている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月14日 ②2015年5月24日 |

参考文献 |

児玉幸多校訂:近世交通史料集6、日光・奥州・甲州道中宿村大概帳、1972年 |

上図:国立公文書館所蔵「日光道中絵図」巻5(天保14年・1843年)稲荷社付近

下図:Googleマップの3D機能を利用して道中絵図と同じ範囲を俯瞰

赤の線で囲んだ道路上に稲荷神社の石鳥居があったと推定される。五海道其外延絵図では街道に架かる橋を「字稲荷前板橋」と記す。交差点の北西角には一里塚跡の表示があり、浄明寺の境内には一等水準点 第2030号(標高24.0511m)がある。

稲荷神社があったと思われる場所の現状(Googleマップに示した赤の矢印の方向)

右手の道路が稲荷神社の跡地と推定され、その先は陸羽街道の交差点である。手前に写る堀に囲まれた神社は妙福弁財天という。稲荷神社との関連性は確認できていない。

石鳥居の移設先である野木神社の社頭

本殿の右手奥に鎮座する王子稲荷神社。扁額は「王子稲荷大明神」とある。

王子稲荷神社の社頭に建つ石鳥居に几号が刻まれている。建立年などは見当たらない。

左柱の根本。角度を変えて見ると几号の周囲を削平しているのがわかる。

几号。横棒8.5cm、縦棒9.8cm、横棒の幅1.2cm。鳥居全体に風化が及んでいる。

026 友沼

(更新 20.01.15)

点 名 |

026 友沼(ともぬま) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 友沼村法音寺門内供養塔 |

現在の地名 |

栃木県 野木町友沼962 法音寺 |

海面上高距 |

24.2901m |

前後の距離 |

野木 ← 3669.65m → 友沼 ← 3383.50m → 間々田 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

境内にある弘法大師行願円満塔の台石に刻まれている。ご住職のお話しでは昔から同じ場所にあって、台石の転用などもないとのこと。(2005年聞き取り) |

現地を調査した日 |

①2005年4月14日 ②2015年5月24日 |

参考文献 |

※※※ |

法音寺の門前を通る陸羽街道を北に見る。この先は小山に至る。

法音寺の山門

地理局雑報に「法音寺門内供養塔」とあるように山門の奥に見える細長い石塔に几号が刻まれている。

境内の石塔群

几号の刻まれている石塔「高祖弘法大師行願圓満塔」 天保5年(1834年)建立

この年は弘法大師の一千年遠忌にあたり、その記念と供養のために時の住職「法印朝源」が建立した。塔身には弘法大師の言葉とされる「我昔遇薩埵偈」の文言が刻まれている。

台石に刻まれた几号。台石の一段目は幅121㎝、高さ26cm。二段目は幅95㎝、高さ39㎝。三段目は幅64㎝、高さ42㎝。几号の横棒は二段目底辺から19.3㎝の高さ。縦棒は右端から48.5㎝、左端から46.5㎝の位置にある。

几号。伝存状態は良い。横棒9.4cm、縦棒10.2cm、横棒の幅1.2cm。

027 間々田

(更新 20.01.15)

点 名 |

027 間々田(ままだ) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 間々田駅南口龍昌寺門前十九夜塔 |

現在の地名 |

栃木県 小山市間々田1320 龍昌寺 |

海面上高距 |

28.6406m |

前後の距離 |

友沼 ← 3383.50m → 間々田 ← 3074.32m → 粟宮 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

陸羽街道に面した参道入口の北側から本堂前に移設。

地理局雑報には「住正寺」とあるが誤りである。 ※明治時代前半の新聞や雑誌にはこのような文字の誤用がよく見られる。ただし、ゴシップ記事などは意図的に変えたりもしている。この「住正寺」の場合は現地での確認不足が原因と思われる。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月14日 ②2015年5月23日 |

参考文献 |

藤貫久子:小山市内に残る明治水準点、小山市立博物館紀要、第8号、2003年 |

龍昌寺の門前を通る陸羽街道を南に見る。この先は野木・古河に至る。

ちなみに、奥に見える間々田歩道橋の右側下に一等水準点「第004-071号」(金属標、標高26.8260m)がある。

龍昌寺の参道

ご住職と門前の酒屋さんのご主人の話しを総合すると、十九夜塔は右側(北側)の門柱背後に建っていて、左側(南側)には不動尊塔が建っていたという。十九夜塔はいったん不動尊塔側に移動したのち、現在の本堂前にそろって移設されたという。

本堂前の駐車場に面して2基の石塔が建っている(右端)。

手前が几号の刻まれている十九夜塔。嘉永5年(1852年)、下町女人講中の建立。

奥はかつて門前南側に建っていた本堂不動尊塔。宝暦2年(1752年)建立。

台石に刻まれた几号

台石の一段目は高さ28.5cm。二段目は幅70.8㎝、高さ41.5㎝。几号の横棒は二段目底辺から20㎝の高さ。縦棒は右端から35.9㎝、左端から34.9㎝の位置にある。画像をよく見ると最下部にもう一段台石があるようだ。2度訪問したにもかかわらず確認を怠ってしまった。

几号。横棒9.0cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.2cm。

石材特有の風化も見られるが線刻は明瞭である。

028 粟宮

(更新 20.01.16)

点 名 |

028 粟宮(あわのみや) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 粟宮村字東道上観世音塔 |

現在の地名 |

栃木県 小山市粟宮1007-2 粟宮上公民館の裏 |

海面上高距 |

32.9441m |

前後の距離 |

間々田 ← 3074.32m → 粟宮 ← 3192.66m →小山 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

粟宮上公民館裏の墓地入口にあり。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月14日 ②2015年5月23日 |

参考文献 |

藤貫久子:小山市内に残る明治水準点、小山市立博物館紀要、第8号、2003年 |

粟宮上公民館の前を通る陸羽街道を北に見る。この先は小山市街地に至る。

公民館の敷地隅には地下埋設の一等水準点「第2035号」(標高32.3151m)がある。水準点の鉄蓋越しに几号の刻まれた観世音塔を見る。観世音塔は公民館の建物脇を抜けて墓地の入口に位置している。

観世音塔。弘化4年(1847年)建立

石塔は野花に囲まれて自然のお供えともいえるのだが、季節にによっては葉が生い茂り几号の確認が難しいこともある。

几号は台石の正面ではなく左側面に刻まれている。地表面との距離があまりにも近いので、本来は1ないし2段の台石が下にあったと思われる。

左側面には「女人講中」と大書されている。その中で女人という文字がやや小さいのだが、その下のスペースに几号が刻まれている。

几号。横棒9.0cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.2cm。横棒は基礎のコンクリート面から14㎝の高さ。

029 小山

(更新 20.01.18)

点 名 |

029 小山(おやま) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 小山駅須賀神社石造幟椊 |

現在の地名 |

移設前:栃木県 小山市宮本町2丁目4-7地先/同12-7地先 |

海面上高距 |

37.2066m |

前後の距離 |

粟宮 ← 3192.66m → 小山 ← 4974.30m → 喜沢 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

地理局雑報に記す須賀神社の「石造幟椊」とは「のぼりを建てるための石柱」という意味になる。この石柱は参道の入口である陸羽街道沿いにあったと思われるが、現在は参道を進んで社殿に近い場所に移設されている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月14日 ②2015年5月23日 |

参考文献 |

藤貫久子:小山市内に残る明治水準点、小山市立博物館紀要、第8号、2003年 |

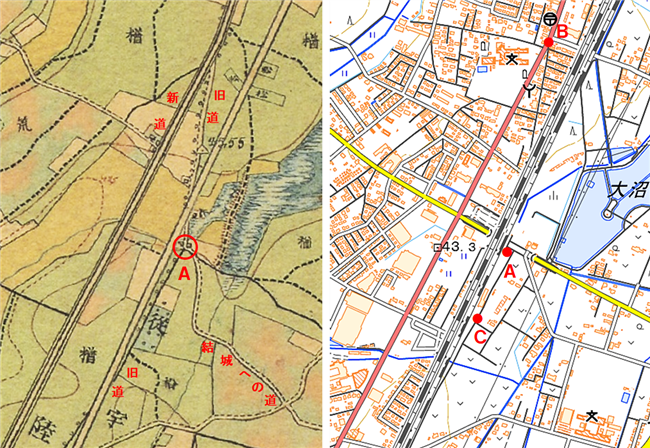

国立研究開発法人農業環境技術研究所が提供している歴史的農業環境閲覧システムの比較地図を利用し、明治の迅速測図(陸軍)と現在の地図(国土地理院)に加筆したものである。「石造幟椊」は陸羽街道に面したAの小円の範囲にあったと思われるが、現在は西に約270m移動してBの位置にある。

Aの範囲の現在の様子。ここから長い参道が続いている。かつてはこのどこかに「石造幟椊」が建っていたと思われる。ちなみに右の社標は紀元2568年(明治41年・西暦1908年)、左の常夜燈は嘉永7年(1854年)の建立。

移設先であるBの景観。創建1070年記念事業により大鳥居や玉垣などが整備された。以前はここに歩道橋も架かっていたがこれも撤去されている。肝心の「石造幟椊」は矢印の先に鎮座している。

大鳥居の内側から陸羽街道より続く参道を見る。「石造幟椊」は右端に写っている。

なお、この参道は歩車共存の市道2134号線として景観に配慮し整備されていて、平成2年には「とちぎの道と川100選」に選ばれている。

上の画像とは反対に「石造幟椊」側から社殿の方向を見る。

几号は「石造幟椊」の短い石柱(高さ63㎝、長辺幅35.5㎝、短辺幅23.5㎝)の社殿側に刻まれている。ただし土中に埋没。移設の際に深く埋め込まれてしまったようだ。長い石柱には「下町氏子中」とあり、参道敷石を挟んで反対側にも同じく2本の石柱があって、そちらの長い石柱には「安政三丙辰年六(月)」と刻まれている(=1856年)。

表土の砂利を除けるとすぐに几号の横棒が見えてくる。しかし、竹べらで掘り返した感触ではこの下はコンクリートで固められている様子だ。現状では几号を完全に掘り出すことは不可能と思われる。

几号。横棒8.8cm、横棒の幅1.2cm。縦棒の確認できる長さは4cm程度しかない。

030 喜沢

(更新 20.01.28)

点 名 |

030 喜沢(きざわ) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 喜沢村字溜端 陸羽 結城 追分角 新設 |

現在の地名 |

栃木県 小山市喜沢 羽川アンダー東側 |

海面上高距 |

44.7761m |

前後の距離 |

小山 ← 4974.30m → 喜沢 ← 4530.00m → 小金井 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

内務省布達に規定された標石。東北本線と県道33号線が立体交差する羽川アンダー(おやまアンダー1)の東側に現存。

1987年(昭和62年)当時は羽川アンダーの場所にあった第二結城踏切の東側、遮断機のすぐ手前に置かれていた(藤貫、2003)。この年からアンダーパスの工事が行われ標石は鉄道関係者の手によって線路敷地内へ移動されるに及ぶ。やがて高低几号の探索が行われるようになると喜沢の新設標石も現存が確認され、現在は線路敷地の外に移設されて何の障害もなく見ることができるようになった。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月12日 ②2015年5月23日 |

参考文献 |

藤貫久子:小山市内に残る明治水準点、小山市立博物館紀要、第8号、2003年

国立公文書館デジタルアーカイブ、日光道中絵図 巻5 |

国立公文書館所蔵「日光道中絵図」巻5 (天保14年・1843年) 喜沢村

「結城道」は2本描かれているが、池寄りの道が雑報の示す道と思われる。

国立研究開発法人農業環境技術研究所が提供している歴史的農業環境閲覧システムの比較地図を利用し、明治の迅速測図(陸軍)と現在の地図(国土地理院)に加筆したものである。現存している几号標石の位置は右図のAで示した。設置当初の位置は不明であるため明治の左図では小円で記した。

Bの位置から南を見る。陸羽街道の旧道と新道の分岐点であり、左側の細い道が旧道である。その先は東北新幹線と東北本線の敷地に突き当り、旧道の道筋はいったん姿を消してしまう。

北側からきた陸羽街道の旧道は線路敷地を越えてAの位置で再び姿を現す。右側に延びる緑の生垣に沿って南下する道筋はきれいに残っている。東西の道路は鉄道の下を通るアンダーパス構造になったことで道幅が大きく広がった。結城道との追分もアンダーパスになった道路の真上だった可能性が高いが、今ある風景で追分の様子を図示してみるとこのようになると思われる。(あくまでも“こんな感じかな”という図である) 分間延絵図には「結城道 下総国結城郡結城町ェ道法一里半」と記されている。

Aの位置にたたずむ几号標石。かつては右側の東北本線の敷地内に置かれていたが、現在は敷地外に移動されている。左側の階段でアンダーパスの歩道と往き来できる。地上の道路はU字の回転道路になっているため休憩する車が止まっていることもある。そのためかゴミの散乱が目立つのが残念である。

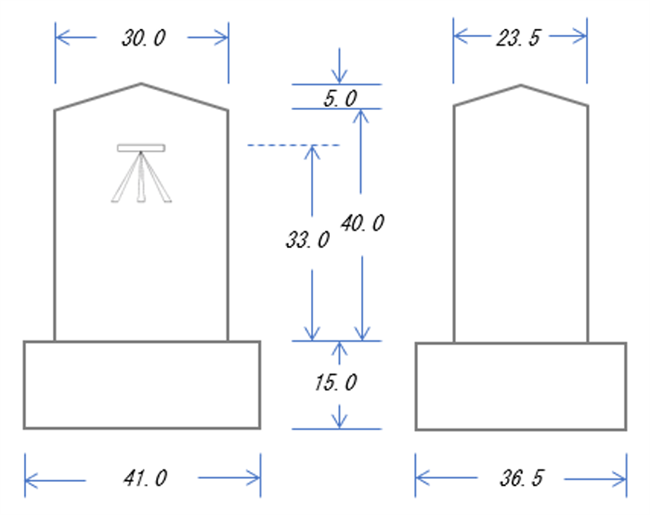

几号標石の正面。内務省布達に規定された標石が設置され現存している希少な事例である。盤石は本来土中に埋め込まれているものであるが、数度の移動を経て現在は完全に地上に露出している。

標石の正面と左側面 標石の右側面と背面

標石の寸法 (単位:㎝、計測作図:浅野)

几号。横棒8.8cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.0cm。

石材特有の風化も見られるが線刻は明瞭である。

上の現代図のCの位置から南に延びる陸羽街道の旧道を見る。桑畑の中を消え入るように進み、再び線路に突き当たって行き止まっている。(2005年撮影)

031 小金井

(更新 20.02.07)

点 名 |

031 小金井(こがねい) |

|---|---|

当時の場所 |

栃木県 小金井上町十九夜塔 |

現在の地名 |

栃木県 下野市小金井2908-1 薬師堂境内 |

海面上高距 |

55.5481m |

前後の距離 |

喜沢 ← 4530.00m → 小金井 ← 2824.48m →下石橋 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

十九夜塔は小金井上町薬師堂のお堂前にある。現在の場所は街道から30mも奥まっているので移設と判断する。

2015年に再訪した際、公民館に70~80歳台のご婦人方が集まっていたので十九夜塔のことを聞いてみた。皆さんの話を総合すると「消防団のポンプ置場を建設する際に少し寄せたことは覚えているが、街道際にあったという記憶はない」とのこと。十九夜塔の移設は相当以前のことと思われる。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月12日 ②2015年5月23日 |

参考文献 |

国立公文書館デジタルアーカイブ、日光道中絵図 巻5 |

ご 協 力 |

下野市教育委員会事務局 文化財課 様 |

国立公文書館所蔵「日光道中絵図」巻5 (天保14年・1843年) 小金井宿

宿の北口に「薬師堂」と記されている。薬師堂の前には宿入口を示す土塁も描かれている。

小金井上町薬師堂の前を通る陸羽街道を南に見る。この先は小山に至る。

薬師堂の敷地全景。薬師堂は奥まった場所に建っている。右側の建物は下野市消防団第7分団第1部のポンプ置場。左側は上町公民館である。

薬師堂の前に並ぶ石塔。十九夜塔は一番右端にある。

十九夜塔。天保10年(1839年)に小金井の上町・中町の女人講中によって建立された。

碑の全高は152㎝。台石の右側面に几号が見える。

台石右側面の幅は74㎝、高さは32~35㎝。桐屋、附木屋など世話人の名前が見える。

几号の縦棒は左端から18㎝、横棒は地表から13cmの位置に刻まれている。

几号。伝存状態は良い。横棒8.9cm、縦棒9.8cm、横棒の幅1.1cm。

恐らく建立に関わった人々の名前を削って几号が刻まれたと思われる。