057 越堀 (那須塩原市) 几号現存

058 寺子 (那須塩原市)

059 寺子黒川 (那須町)

060 芦野 (那須町) 几号現存

061 横岡 (那須町) 几号現存

062 寄居 (那須町)

063 境の明神 (那須町) 几号現存

057 越堀

(更新 20.06.20)

点 名 |

057 越堀(こえぼり) |

当時の場所 |

栃木県 越堀那珂川東岸村界標 |

現在の地名 |

移設前:栃木県 那須塩原市越堀 那珂川左岸

移設後:栃木県 那須塩原市越堀116 浄泉寺 |

海面上高距 |

224.1902m |

前後の距離 |

鍋掛 ← 500.00m → 越堀 ← 3331.00m → 寺子 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

越堀 那珂川東岸

224.1902m/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Koyebori

224.1702m(※)/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

越堀那珂川東岸村界標

224.1902m/739.8277尺 |

照合資料 4 |

地質要報

越堀駅

224.1m/― |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低

越堀 箒木川北岸

―/74丈 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

越堀の那珂川渡し跡から浄泉寺境内に移設された「従此川中東黒羽領」と刻まれた境界石の台石に几号は刻まれている。

現地にある市指定文化財「黒羽領境界石」の解説板には次のように記されている。

黒羽藩主大関増業は、自藩と他藩との境界を明らかにするために文化10~11年(1813~14)何箇所かに境界石を建てた。ちょうど増業が大坂城勤務の時で、碑は大坂で造られ船で運ばれた。ここ浄泉寺境内にある標柱には、「従此川中東黒羽領」と刻まれてあり、背面には、「於摂州大坂作之西横堀小島屋石工半兵衛」とある。高さ151センチメートル、幅21センチメートルの花崗岩の四角柱である。もともとこの境界石は、那珂川の左岸越堀宿(黒羽領)側に建てられていた。川をはさんで向こう側は鍋掛宿(幕府領)で、両宿は奥州街道の宿駅であった。大正7~8年(1918~19)頃、保存のために現在地へ移された。

この境界石を作った大坂の小島屋半兵衛は、大坂西横堀新渡辺橋西詰(現在の大阪市西区)に工房を構え、大阪周辺だけでなく越堀のように遠く離れた場所の石造物にもその名前が確認されることから、当時の大坂で指折りの石工と言える。

石材の花崗岩は大阪北部や六甲山地、もしくは瀬戸内地方のものと推定される。

|

現地を調査した日 |

①2005年4月10日 ②2015年2月8日 |

参考文献 |

佃与次郎:山田音羽子とお国替絵巻、1930年、 国会図書館デジコレ

児玉幸多校訂、近世交通史料集6、吉川弘文館、1972年

仲芳人:石工大坂西横堀小島屋半兵衛、日本の石仏46、1988年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

佐々木豊蔵原著:道中記 乾・坤、佐々木康良、2006年

杉本厚典:近世大坂における石工・石商、大阪歴史博物館研究紀要17、2019年

|

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|

1.蝦夷の嶋踏 (福居芳麿:享和元年)

こゝ(越堀)よりは、いとなやましき坂どもおほく、茶屋坂、梨子木坂など、くさぐさの名あり。里人はこれをなべて二十三坂とぞいふ。けふは、ひねもす雨ふりくらして、こゝの坂こゆらんころは、道いみじうあしくて、かご(駕籠)かくをのこ(男)どもの、泥にまみれてゆくさま、いといたし。

2.御国替絵巻 (山田音羽子:弘化3年)

5月29日、八ツ半頃越堀に着、本陣に宿る。あたらしき随分立派の座敷なり。湯に入くしけづり休しに、大雨ふりそゝぎ雷も少々なり、朝に成雨もはれければ立んとせしに、宿の亭主夕べの雨に水出、橋落たればいかに早く御立被成候共、舟は出し候まじ、ゆるりと御立あれと云ふにより、明はなれて出立。

6月朔日、宿を出はなれて大川有、中川といふ、岩波高くして石をも流すばかりの荒川なり。此水上はなす山より流れ落る川なれば、殺生石の毒気流るゝとて、のむ事をゆるさずといへり。船二艘にて渡といへ共、御長持十一さほ、其外馬駕籠いくつともかず知ず皆々河原へつかへ居り、槍長刀をびつしりと立たる有さまは、川中島の合戦もかくやとばかり思はるゝ。むかふに二すじばかり滝流おち、川霧立しけしきいわんかたなし。夫より船に打のりて霧の中をこぎわけ行に、むかふの方も見えず、あとの方をふり返り見れ共みえず。水ばかり見て行内に岸に着ければ

中川や渡す小船にさほさして行ともしらず岸に寄さふ

此日は晴間なく小雨ふり、なべかけを過、長き所皆松なみにて、大田わらを過作山を昼の休らひとす。

3.奥州道中宿村大概帳 (安政年間)

越堀宿雑之部

一、此宿傍示杭鍋掛宿境ニ壱ケ所有之、建替之節ハ領主ニテ取扱来、

一、字中川有、右川出水橋流失、舩渡ニ相成候節取計方都テ鍋掛宿同断、

一、右川高札場壱ケ所、会所壱ケ所有之、

4.佐々木豊蔵 道中記 (明治8年)

一、越堀 エ 三里

此所ニ茶屋ニテ餅抔ヲ給候

一、鍋掛 エ 八丁

此ノ手前ニ橋有、賃壱厘、此河那須山之梺より殺生石辺より流下ル故、毒水之為ニ度々水難之人有よし

|

昭明橋の鍋掛側から越堀側を見る。越堀の渡し跡は100メートルほど下流である。

この付近の那珂川は那須野ケ原の火山性台地を浸食し、河道は深く掘り込まれた地形になっている。両岸の台地から河原までの高低差は14~15メートルもある。

鍋掛-越堀間の街道地図 (地図情報検索サイト「マピオン」の地図を加工)

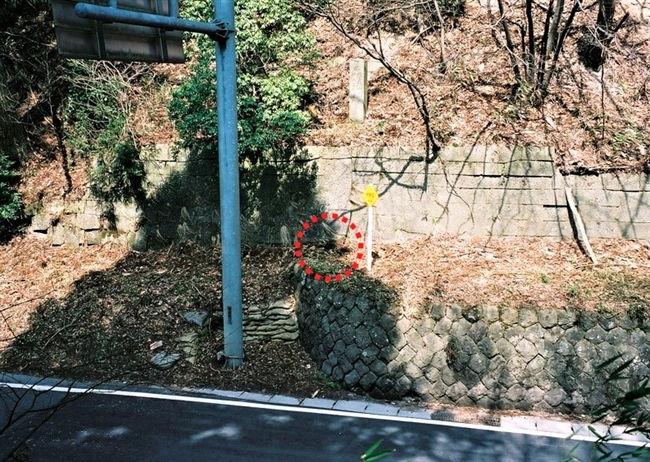

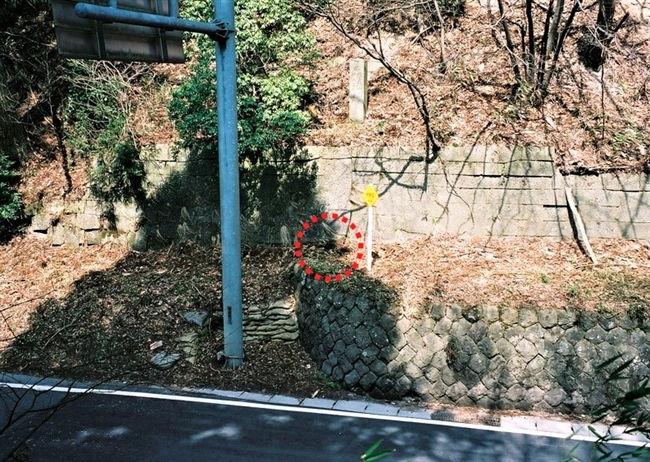

赤の実線は街道の確定経路、赤の点線は推定経路。几号附刻物は赤丸で示している。

鍋掛側は現在の位置を不動のものと仮定し、越堀側は几号の標高をもとに位置を推定。

浄泉寺境内に移設された境界石。文化財としての解説板が設置されている。

境界石の正面 標石の寸法(単位:㎝、計測作図:浅野)

刻銘の「従此川中東黒羽領」は「この川中より東 黒羽領」と読む。

那珂川の中央から東側(左岸)は黒羽領であることを示している。

台石に刻まれた几号。台石は乾燥した苔と砂粒がびっしりと張り付いている状態である。

几号。横棒8.8cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.2cm。若干風化現象が見られる。

058 寺子

(更新 20.06.20)

点 名 |

058 寺子(てらご) |

当時の場所 |

栃木県 寺子村街道中央大黒天台石 |

現在の地名 |

栃木県 那須塩原市寺子 |

海面上高距 |

262.5389m |

前後の距離 |

越堀 ← 3331.00m → 寺子 ← 3158.00m → 寺子黒川 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

寺子村 余笹川西方

262.5389m/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Yozasagawa (Westseite)

262.5389m/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

寺子村街道中央大黒天台石

262.5389m/866.3784尺 |

照合資料 4 |

地質要報

寺子村

265.2m(※)/― |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

照合資料1の『陸羽街道高低測量直線図』では「寺子村余笹川西方」と表現しているので余笹川右岸の会三寺などがある寺子の集落であることは間違いない。しかし、『地理局雑報』の「寺子村街道中央」という表現がわからない。小字という可能性もあるかと調べてみたが、寺子には「街道下」「街道東」「街道西」という小字はあるが「街道中央」は見当たらない。何をもって「街道中央」と表現したのだろう。集落の中央に大黒天が祀られていたのか? それとも往来の真ん中に大黒天が置かれていたのか? 几号の刻まれた大黒天が実在していればその謎も解明できるのだが、大黒様がいらっしゃらないのではどうしようもない。大黒天は別に石像とは限らない。文字塔という可能性もある。推定される場所をゆっくり歩いてみたがいずれも見つからなかった。現地で3人のおばあさん達に出会ったので念のため尋ねたが「このあたりで大黒天は見たことがない」という。

今のところ、皆さんが指摘する温泉神社の大黒天石像が有力候補と言える。しかし、この石像の台石には几号が見当たらないので簡単に確定と言うわけにもいかない。

本点は引き続き現地および文献の調査を行う必要がある。

|

現地を調査した日 |

2005年4月10日 |

参考文献 |

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年 |

寺子の集落。(2005年撮影。現在もほとんど変化はない)

越堀からの距離(3331.00m)と、本点几号の標高(262.5389m)からこの付近が几号の附刻地と推定している。

推定地から越堀側へ約300メートル戻ると高台に温泉神社がある。その境内には2基の大黒天像があって、1基は明治24年建立。残る1基がこの大黒天像である。建立年は不明。移設の有無も不明。素人判断であるが、石像部と台石では作成年代が異なるように見える。なんらかの事情で台石を新しく作り替えた可能性も考えられる。

059 寺子黒川

(更新 20.06.23)

点 名 |

059 寺子黒川(てらごくろかわ) |

当時の場所 |

栃木県 寺子村字黒川壺里程標 |

現在の地名 |

栃木県 那須町寺子 黒川右岸 |

海面上高距 |

252.3874m |

前後の距離 |

寺子 ← 3158.00m → 寺子黒川 ← 1991.00m → 芦野 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

寺子村 黒川西岸

252.3874m/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Kurokawa (Westseite)

252.3874m/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

寺子村字黒川壺里程標

252.3874m/832.8784尺 |

照合資料 4 |

地質要報

寺子村 黒川端

252.5m/― |

几号の現存有無 |

亡失 |

解 説 |

『陸羽街道高低測量直線図』では「寺子村黒川西岸」と表現しているので黒川右岸の黒川集落であることは間違いない。『地理局雑報』には「寺子村字黒川壺」とあるが、「壺(つぼ)」は一般的に「坪」と表記され、「集落」と同等の意味で用いられている。栃木の史料を読んでいるとよく目にする用語である。

『地質要報』の「寺子村黒川端」は「くろからばた」と読む。江戸時代は寺子村の枝村的な存在であり「黒川端村」と表記されている。

さて几号を刻んだ里程標であるが、隣村への距離を記した木の標柱を石の土台に差し込んだ構造と思われる。(参照:明治6年12月20日太政官布達第413号「里程標ノ位置及記載ノ法」)明治の里程標が現存していれば文化財級であるが、そのような報告はいまだ耳にしていないので既に失われたと判断される。

その場所であるが、本点几号の標高(252.3874m)から判断して里程標は黒川に架かる橋のたもとに建てられていたと推定している。役目を終えて撤去されたのか、それとも度々見舞われた黒川の氾濫により流失してしまったのかも知れない。

なお、集落内には昭和5年(1930)に建てられた道標が残っている。

|

現地を調査した日 |

2005年4月10日 |

参考文献 |

川田剛:随鑾紀程1、太政官、1885年

高山彦九郎:北行日記、日本庶民生活史料集成3、三一書房、1969年

児玉幸多校訂、近世交通史料集6、吉川弘文館、1972年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

清河八郎:西游草、岩波文庫、岩波書店、1993年

岩壁義光ほか編:太政官期地方巡幸研究便覧、柏書房、2001年

板橋耀子編、近世紀行文集成1、蝦夷編、葦書房、2002年

山崎栄作編、渋江長伯著:東游奇勝、日光・奥州街道編、2003年

佐々木豊蔵原著:道中記 乾・坤、佐々木康良、2006年

日本弘道会編、西村茂樹全集5、著作5、思文閣出版、2007年

|

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|

1.北行日記 (高山彦九郎:寛政2年)

婦夫石(夫婦石)茶店左りに婦夫石、坂を下りて黒川、二十間斗の橋にて渡る。渡りて黒川端、是れよりまた黒羽領也。

2.東遊奇勝 (渋江長伯:寛政11年)

黒川、左右山にテ坂中に賤屋の壱軒ありて大松三四本有り、其風色又佳なり。

3.奥州道中宿村大概帳 (安政年間)

〇 鍋掛宿より芦野宿迄往還通間之村々雑之部

一、蛇沢村地内字黒川有、幅大概拾六間程、橋渡り也、此川水水元ハ野州毘沙門ケ嶽・朝日ケ嶽・大倉山其外所々より流れ来、流末は常州那珂川エ落る、

一、右川出水ニテ橋流失いたし候得ハ、歩行越ニテ通路いたす、尤右之節川留り明き之儀ハ宿継を以道中奉行エ注進致し来、

一、右川出水川留之節御用物・御状箱等継送り之儀ハ、水之増減ニ随ひ人足大勢差出、竿・階子を以継立来、

〇 芦野宿并間之村々往還通道・橋・樋類・川除等

一、字黒川橋 土橋 高欄附 長六間 横九尺

4.西游草 (清河八郎:安政2年)

越堀より芦野迄三里の間を二十三坂といひて、高下のしげき山あひなり。越堀より半道ばかりの坂のうへに、富士を遠見する茶屋あり。此日はかすみて見えず。故に甘酒・濁酒などをくらひ、長坂をしのぎ、芦野にいたる。

5.佐々木豊蔵 道中記 (明治8年)

一、芦野駅

旧芦野民部殿三千石余之所ナリ、夫より廿三坂と云、梺ニ力餅の茶やアリ名代ナリ、夫より廿三坂ヲ登りて富士見峠ニ差懸りて極(きわめて)晴快(こころよ)し、天気ニテ是より南ニ当りて筑波山見よる也、夫より女男村エ、是より左ニ田元中二十四五間斗り隔、女男石アリ、曰有之よし、夫より余笹川アリ、賃壱厘、寺子村

6.東北御巡幸記 (岸田吟香:明治9年)

越堀より北は坂路多く、坂を上りては下り、下りては上ること、数回なるに、新たに入れたる路の赤土は、雨に逢ふてねばり、車の歯に吸ひつき、人足の足に運はす、車夫も人足も御輦に後れしと、気を張るもあはれなり。午後三時頃、芦野駅の少し前なる夫婦岩、山の頂に御駐輦有て、兼て設けたる仮りの御小屋に入らせ給ひ、山の西南を御覧し玉へば黒川村は御眼の下にて、多くの早乙女が鄙歌をうたひて田植して居たりしは、よき御なぐさみなり、長き間御覧あり

7.東北巡幸 扈従日誌 (金井之恭)

本日過ル処岡陵起伏阪路高低極メテ峻嶮トナス、土人呼テ二十三阪ト云フ、車夫独轅ニ堪ヘス、因テ村丁ヲ雇フテ引カシム

8.東奥紀行 (西村茂樹:明治11年)

【往路】9月20日。(越堀)宿を出れば所謂二十三坂なり、登頓上下甚煩はわし、其地勢略(ほぼ)木曾道中の十三峠に似たり、大槻磐渓翁の行尽二十三坂路、馬頭初見奥州山といふは此処なるべけれども、今日雨中なれば諸山皆形を隠せり。

【復路】11月17日。芦野にて午飯し、二十三坂にかゝる、是も天気のよきを以て、前日(往路)とは別路のごとく思はる、道路の右の方に那須山見ゆ、満山白雪なり、

9.随鑾紀程 (川田剛:明治14年)

越堀以北。山谷﨑嶇。呼為二十三盤。皇上騎行。衆皆徒歩。是日炎熱。汗透衣衫。渡黒川橋。蜒蜿登至山頂。有小亭。移御榻。進氷塊。亭面東南。峰巒起伏。来路所経。歴歴在目。

|

黒川の流れと黒川集落の全景。右端に見えるのが集落を迂回して作られた黒川橋。

平成10年(1998)8月の豪雨による被害を受けて護岸の大規模な改修が行われている。

黒川集落の中央を下ってくるのが陸羽街道である。かつてはそのまま黒川に架かる橋に至っていたのであるが、今はその痕跡はどこにもない。

集落内にある昭和5年5月に建てられた道標。「右新田ヲ経テ黒羽ニ至」「左芦野町ヲ経テ白河ニ至」とある。道標前の街道を下って行くと黒川の岸に突き当たる。

060 芦野

(更新 20.06.26)

点 名 |

060 芦野(あしの) |

当時の場所 |

栃木県 芦野駅奈良川高橋際石地蔵 |

現在の地名 |

栃木県 那須町芦野 川原町 奈良川左岸 |

海面上高距 |

249.0696m |

前後の距離 |

寺子黒川 ← 1991.00m → 芦野 ← 1810.00m → 横岡 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

芦野駅 奈良川岸

249.0696m/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Ashino

249.0696m/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

芦野駅奈良川高橋際石地蔵

249.0696m/821.9300尺 |

照合資料 4 |

地質要報

芦野駅

249.0m/― |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低

芦野

―/82丈2尺 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

芦野集落の南口(東京側)、奈良川に架かる橋の東詰に石地蔵がある。几号はその台石に刻まれている。

昔の橋は今より低い位置にあったので、橋改修の際に石地蔵もかさ上げしているという。隣接する川上集会施設利用組合の建物も1.5メートル高くしたとのこと。昔の地形が今一つ理解できないが、聞いた証言はそのまま載せておこう。

|

現地を調査した日 |

①2005年4月10日 ②2015年2月8日 |

参考文献 |

三森長七郎:芦野小誌、1922年

中山高陽:奥游日録、日本庶民生活史料集成3、三一書房、1969年

児玉幸多校訂:近世交通史料集6、日光・奥州・甲州道中宿村大概帳、1972年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

板橋耀子編、近世紀行文集成1、蝦夷編、葦書房、2002年

日本弘道会編、西村茂樹全集5、著作5、思文閣出版、2007年

|

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|

1.奥游日録 (中山高陽:明和9年)

越堀を経、大川あり。それをこえて坂多し。芦野に至る。この坂、雨日にはこえ難しと云。今日未下刻より小雨あり。明日、坂泥の愁(憂)を恐れ、今日アシノ迄来り、又小雨止マス。(中略) 駅夫云、「喜連川より奥仙台までは、山道ありと云へとも、皆渓路を平にし、或は山麓によりて道をなすゆゑ、険難なし。鍋掛より芦野に至る間の阪路、少くけはしきのみ。」と云へり。

2.蝦夷蓋開日記 (谷元旦:寛政11年)

夫婦石、烟雲の中に有、大石也。なら(奈良)川、高橋。夫より芦野宿に入る。石山有。遊行柳、道より傍(そば)なり。

3.奥州道中宿村大概帳 (安政年間)

芦野宿并間之村々往還通道・橋・樋類・川除等

一、字奈良川下 板橋 高欄附 長九間 横壱丈

4.東奥紀行 (西村茂樹:明治11年)

芦野は山麓の陰地なり、しかし前の二宿(鍋掛と越堀)に比すれば、人家多くして少しく繁昌なり、芦野氏の居館の址は、宿の右の方にあり、是より道路は大抵上り坂なり、

|

奈良川に架かる橋を渡ると芦野の集落である。『地理局雑報』の表現どおり橋のきわにお地蔵様がおいでである。橋には銘板が見当たらないが、大正11年に刊行された『芦野小誌』では芦野七橋のひとつとして「下高橋」と記している。現在は「芦野橋」と称するようである。なお、橋のたもとに住む人は「奈良川橋です」とおっしゃっていた。

通称「川原町の地蔵様」と呼ばれ、北口(仙台側)にある「新町の地蔵様」とともに、芦野の町に災いや疫病が入ってこないように見守ってきたという。石地蔵を覆う鞘堂は平成8年(1996)の完成。

調査不足であり公表されているデータを引用するが、地蔵尊像は享保12年(1727)9月の建立にして、高さ208㎝、幅120㎝、奥行き90㎝という。ただしこの数値は台石を含めているのか不明である。写真を見て推し量っていただきたい。お像は蓮華の上に腰掛けて左足を前に垂らしている半跏式の地蔵菩薩である。

几号は下台石の左端寄りに刻まれている。台石はだいぶ風化が進んでいるようである。

几号。横棒9.0cm、横棒の幅1.0cm。縦棒の下部はモルタルに埋もれている。確認高は8.0cm。線刻には若干の欠損が見られる。なお、几号の周囲は幅にして13~14㎝ほど平らに削られている。台石の表面はそもそも荒削りの仕上げだったのかも知れない。

061 横岡

(更新 20.07.02)

点 名 |

061 横岡(よこおか) |

当時の場所 |

栃木県 横岡村字峯岸地内牛石 |

現在の地名 |

栃木県 那須町横岡154 べこ石の碑 |

海面上高距 |

274.5721m |

前後の距離 |

芦野 ← 1810.00m → 横岡 ← 6562.34m → 寄居 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

横岡村 牛石

274.7521m(※)/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Yokooka

274.7521m(※)/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

横岡村字峯岸地内牛石

274.5721m/906.6819尺 |

照合資料 4 |

地質要報

横岡村

274.7m/― |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

峯岸公民館向かいの山すそに那須町文化財「べこ石の碑」がある。几号はその側面に刻まれている。べこ石の碑とは大きな横長の一枚岩で、儒教の教えにもとづいて人の正しく生きる道を論す文言が、全文で3500文字という長文で記されている。

この文章を書いたのは芦野宿で酒造業を営み駅逓事務の問屋をつとめた戸村右内・忠恕(ただひろ)である。彼は地域の篤志家であり学識と財力を持ち合わせていた。

ここから陸羽街道を北へ1.1キロメートルほど行った板屋地区にも彼の撰文になる「諭農の碑」が建っていて、約700字の文言で凶作や飢饉への備えを諭している。

べこ石の碑文であるが、「それ孝は萬善の先 百行の本也 人の命露よりもろし 其日限と思ひ一日一日と孝行すべし」という文言に始まり、最後に「後生吾と同じく悔ひあらんことを憂ひ病間左りに筆を採て、古人の教を誌して童蒙に示すと爾云 嘉永元年冬十月 戸村源忠恕識」と結ばれている。(嘉永元年=1848年)

石碑そのものでの判読は難しくなってきているが、解説板に記された碑文を読むと、自堕落で無精な生活を送っている自分が恥ずかしくなってくる。

碑は芦野石。文字の刻まれた面で高さ140㎝、幅390㎝ほどの大きさである。

べこ石の「べこ」とは牛を意味する方言であるが、石碑の形が牛の寝ている姿に似ているため、或いは、文字の刻まれた面の端に人身牛首の神農像が彫られているからとも言われる。(その彫刻、私には雲に乗った龍に見えるのだが)

現地で80過ぎのおじいさんに聞いたところでは、べこ石の石は裏山から落ちてきたものだという。裏山には愛宕神社が鎮座しているが、そこに至るには尻込みするような急峻な石段を登らねばならない。(↓愛宕神社の参道石段)

|

現地を調査した日 |

①2005年4月10日 ②2015年2月8日 |

参考文献 |

布施辰治:徳川末期年貢納の苦難を描いた江戸紀行1、社会経済史学7-4、1937年

明治文化研究会編、明治文化全集17、皇室編、日本評論社、1967年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

佐々木豊蔵原著:道中記 乾・坤、佐々木康良、2006年 |

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|

1.江戸紀行用留日記 (大沼孫兵衛:慶応3年)

あし野近くして峯岸村と申所に茶屋の間たに大石ありて土生神也。碑文両方に切付てあり、

2.佐々木豊蔵 道中記 (明治8年)

夫より横岡村、是より六間位の板橋アリ、爰ニ牛石迚(とて)名石有、文字巌(けわ)しき書付テ置候得共、相分からず甚證云ナリ

3.従駕日記 十符の菅薦 (近藤芳樹:明治9年)

あし野よりたちて、峯岸村に至れるに、いと大なる石のふせるがありけり、あやしくて、車をとゞめて見るに、牛のかたゑりて、文字もおほくあり、めずらしき物とおもふほどに、嘉永の年号見えたりしこそ、心おとりせしか、

|

べこ石の前を通る陸羽街道を南に見る。この区間は旧道で車の往来は極めて少ない。

べこ石の入口。街道よりやや高い位置にあることがわかる。奥にべこ石が見える。

べこ石の全体。左側の平らな面が正面で、3500字に及ぶ人の道の教えが記されている。

一字一字読むのは難しいが、これだけの長文が記されていることを知っていただきたい。

几号は横側のなんとも言えない場所に刻まれている。几号横棒までの地上高は66㎝。自然に欠けていた場所なのか、それとも几号を刻むために削ったのか。真相はわからない。几号右の四角いところには建立に協力した人々の名前が記されている。

几号。横棒9.0cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.1cm。線刻に若干の欠損が見られる。

062 寄居

(更新 20.07.01)

点 名 |

062 寄居(よりい) |

当時の場所 |

栃木県 寄居村字大久保壺瓢箪石 |

現在の地名 |

栃木県 那須町寄居 山中大久保 瓢(ふくべ)石 |

海面上高距 |

352.2523m |

前後の距離 |

横岡 ← 6562.34m → 寄居 ← 2636.00m → 境の明神 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

寄居村 瓢箪石

352.2523m(※)/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Yoriye

352.2523m(※)/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

寄居村字大久保壺瓢箪石

352.2523m/1162.4326尺 |

照合資料 4 |

地質要報

寄居村

352.2m/― |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

几号が刻まれた本来の瓢石(瓢箪石)は道路の改修工事により破壊されたと考えられる。残念であるが几号はすでに失われた可能性が大きい。

寄居村の小字に「瓢(ふくべ)石」あり。

「大久保壺」の「壺」であるが、「059 寺子黒川」でも説明しているように、一般的には「坪」と表記され「集落」と同等の意味で用いられている。

※ 解説は未完です。活動制限で資料を入手できません。後日補足を為します。

|

現地を調査した日 |

2005年4月10日 |

参考文献 |

今井金吾:今昔三道中独案内、日本交通公社、1978年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

那須町教育委員会:那須町史資料集4、奥州道中 芦野宿-境明神、2006年

|

陸羽街道を南に見た風景。この先は芦野に至る。Googleが2013年5月に撮影したもの。

右から順に瓢(ふくべ)石の崖、ひょうたんの石像、陸羽街道の旧道とその新道である。

上と同じ場所から振り返って北を見た風景。この先は栃木・福島の県境に至る。

2005年4月に撮影したひょうたんの石像とその周辺。この時はまだ春先とはいえ枯れ枝や枯れ草が背後の崖に覆いかぶさり、岩壁の観察はなかなか難しい状態であった。

現在、この場所で瓢(ふくべ)石と言えばひょうたんの形をした1メートル余の石像が有名である。しかし、これは新しく建てられたものであり、台石には平成5年(1993)寄贈と記されている。それ以前は左隣に建つ「瓢石・勝五郎旧跡」と刻まれた石塔が唯一の目印であった。ただし、これも大正9年(1920)に建てられたものである。左端の石塔は馬頭観音塔。

3基の石塔から10メートルほど北側の岩肌に彫られたひょうたんと杯。几号が刻まれた瓢石との関連性は不明である。

063 境の明神

(更新 20.07.07)

点 名 |

063 境の明神(さかいのみょうじん) |

当時の場所 |

栃木県 寄居村両国界標石崖 |

現在の地名 |

栃木県 那須町大字寄居字唐門

福島県 白河市白河市白坂明神82番地先

|

海面上高距 |

411.5115m |

前後の距離 |

寄居 ← 2636.00m → 境の明神 ← 1481.80m → 白坂 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図

栃木福島県界石崖

411.5115m/― |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT

Iwashiro Grenze

411.5115m/― |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号

寄居村両国界標石崖

411.5115m/1357.9880尺 |

照合資料 4 |

地質要報

白坂駅(※)

411.5m/― |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低

境明神前 下野岩城国界

―/135丈 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

几号は、まさに栃木県と福島県の境界線、道路西側の古い石垣に刻まれている。

江戸時代、奥州道中の下野と陸奥の国境は現在よりも急勾配であった。その後、たび重なる道路の改修工事によって路面は切り下げられている。几号の調査において重要視しなければならないのは、明治9年(1876)の巡幸前に行われた大規模な改修工事である。県境の坂路を緩やかなものにするために路面を6尺程(約180㎝)切り下げている。県境を挟み栃木県側は長さ20間(約36m)、福島県側は30間(約55m)を担当し、いずれも街道の西側に石垣を積む工事が行われたとされる。道路脇には年代の異なる2段の石垣を見ることができるが、明治9年に構築された石垣は上段にある切石積みの石垣とみて間違いないだろう。

発見に至る経過を簡単に記せば、2004年の調査は日没が迫り現地の様子を確認しただけで撤退。2回目は2005年の自転車旅行の時である。『地理局雑報』に「両国界標石崖」と書いているのなら、その表記に当てはまる場所を探すしかないだろうと考え、ここと見定めた県界標の直下を掘って見事几号を探し当てた。(あとになって考えれば境の明神は「境の明神遺跡」という遺跡に指定されているのである。無断で掘り返してしまったことは反省しなければならない)

「発見」と言っておきながら、今でも胸の内にもやもやするものがある。それはどう見ても几号の大きさも形もほかの場所と比べて異質なことである。明治9・10年に行われた一連の高低測量において、ここだけこんな変な形の几号を刻むだろうか? 確かに関東と東北という重要な境い目であり、東京-塩竈間の最高地点という特別の場所であることは間違いない。しかし、重要で特別の場所だからといって特大の几号を刻むだろうか? さてさて。

現時点における私の推測であるが、後世の人が地理局の几号(オリジナル)の線刻では物足りなくて、太くはっきりと際立たせる細工をしたのではないかと考えている。それを行えたのは几号の存在と意味を知っている人、すなわち路面の再切り下げ工事を行った人々ではなかっただろうか。(あくまで推測。真相は不明である)

今はこの異様な形の几号をもって「063 境の明神」の几号とする(しかない)。

最後に付け加えとなるが、白河側では高低几号に関心を持っている方もいらっしゃる(白河学フィールドワーク:2010年)。また、境の明神周辺では遊歩道の整備も計画されているようである(境の明神地域づくり懇談会:2017年)。古い石垣に刻まれた几号の行く末、取り扱いも含めて今後の動向が気になるところである。

|

現地を調査した日 |

①2004年10月24日 ②2005年4月10日(几号発見)・同18日

③2006年4月9日 ④2015年2月8日 |

参考文献 |

川田剛:随鑾紀程1、太政官、1885年

佃与次郎:山田音羽子とお国替絵巻、1930年、 国会図書館デジコレ

布施辰治:徳川末期年貢納の苦難を描いた江戸紀行1、社会経済史学7-4、1937年

明治文化研究会編、明治文化全集17、皇室編、日本評論社、1967年

児玉幸多校訂:近世交通史料集6、日光・奥州・甲州道中宿村大概帳、1972年

佐藤栄一:旧奥州街道水準標刻彫石造物の現況1、明治初期内務省地理局水準測量遺構、那須野ケ原開拓史研究27、1989年

佐々木豊蔵原著:道中記 乾・坤、佐々木康良、2006年

日本弘道会編、西村茂樹全集5、著作5、思文閣出版、2007年

国立公文書館所蔵、公文録・明治14年・第241巻・明治14年巡幸雑記3、御先発第一回報告奥州白河マテノ道路并宿駅御休泊割等ノ件

|

| この付近の様子を記した紀行文や記録など

※ 境の明神に関する記述は枚挙にいとまがないので、掲載範囲は幕末から明治前期のものとする。

|

|

1.御国替絵巻 (山田音羽子:弘化3年)

奥州と下つけの境の明神おわしましければ、人丸玉つしまの両社へもうふでたるに、明神の前玉かきの内に、白き砂有、是は名物にて夕立の時、何処(いづこ)よりかふり来りて光有うつく敷砂なり。ぼん石に遣ふといふ。前に茶屋有。名物のもちあり、きぬたもちといふとかや、大きさ(直径五分)此くらひにてきな粉に白砂とうにてふうみもよろし。

2.奥州道中宿村大概帳 (安政年間)

〇 芦野宿并間之村々往還通道・橋・樋類・川除等

境明神村

一、山中村境より白坂宿境迄 往還長五百弐拾五間 道幅三間

〇 芦野宿より白坂宿迄往還通間之村々雑之部

一、境明神村地内下野・陸奥両国境杭有レ之、建替之節ハ領主ニテ取扱来、

一、境明神村地内往還附玉津島明神社有レ之、是は野州・奥州国境ニ有レ之候間、境明神と申唱へ候由、

3.江戸紀行用留日記 (大沼孫兵衛:慶応3年)

此所(白坂)より少し出はなれて高みの処が奥州下野の国境也、奥州の境宮は玉津島大明神、野州の御宮は境大明神也、前に茶屋両三軒有レ之、砂糖餅名代也

4.佐々木豊蔵 道中記 (明治8年)

旧奥州・関東之境有、玉津島明神二社、関東方ハ宝寿山、陸奥和光山(と)聞伝、近年出火ニ付今無レ之、前ニ茶や三軒斗アリ、千代の餅とテ名物ナリ、御社ハ結構也、金の夜燈も有レ之

5.東巡録 (金井之恭ら:明治9年)

(寄居)是ヨリ路益々山間ニ入ル。紆余屈曲殊ニ甚シ。坂ノ尽クル処堺明神ノ祠アリ。磐城下野二国是ニ於テ界シ、福島栃木両県亦是ニ於テ分ル。栃木県官、警部、巡査等皆福島県ト交代シテ去ル。

6.東北御巡幸記 (岸田吟香:明治9年)

(寄居)是より漸次に路は山間を分け入り、山に添て曲りくねりたる所なれども、よく造り直したれば、御通行に差支なく、夫より坂を登り詰めたる所は、則ち下野と岩城の国堺にして、坂の南に玉津島の社あり、土人は是を下野の国堺明神と称す、又坂の北にも陸奥の国の堺明神と称するあり、此頂上に栃木県福島県との管轄をわかつ榜示杭あり、又坂の東側にて、岩城の部分に属せる民家に、千代の餅といふ物を売家あり、其味もよく名も目出たければとて、供奉の人は多く食したれど、主上は此所に御小休なく、十時頃に白坂駅に至らせ玉ひ、戸上庄三郎方へ御小休みあり、此辺も国旗は家毎に建たれとも、急拵へに、紙で間に合せたるもあり、道路は去年中修繕を加へし由なれば、此度は別に土をも入れず、聊か路傍の草を刈たる迄なれば、御車も転し易く、吟香輩の小車も、よく廻りて便利なり。

7.従駕日記 十符の菅薦 (近藤芳樹:明治9年)

下野と岩城との境あり、おほかた下野と岩城とは、国のことなるけにや、土の色いたくかはりて、下野のかたはうす墨に染たるが如く、岩城のかたは、丹(に)を含めるが如し、国境のたうげ、左右に石垣たかくつきて、境明神とて、おなじさまの社、こなたにもかなたにもあり、こゝに千代の餅といふをひさく肆(たな)あり、家もきよらなれば、みな人立よりてくらふ。このわたり山ふかくて、民の家ゐもむつかしげなるわらやばかりなれど、なほ軒ごとに旗たてゝ行幸をことぶけるさまなり。

8.東奥紀行 (西村茂樹:明治11年)

(芦野)是より道路は大抵上り坂なり、此時より雨勢益暴にして、途中にて日暮れ、行路甚艱難なり、界の明神の前に至れば、人家の灯火鳥居に映して見ゆ、人をして蟻通の謡曲を想はしむ、夜七時過白坂駅に宿す

9.公文録・巡幸雑記・道路点検概略表 (明治14年)

〇本日ノ路線(第七日。芦野-須賀川)モ大半坂路ナレトモ第六日ノ道路(佐久山-芦野)ニ比スレハ稍々緩ニシテ御馬車通行差閊ナシ、且ツ福島県下ニ至テ土質一変堅牢ナルヲ覚フ

〇芦野白坂ノ間、俗ニ境明神ト云、下野磐城ノ国界、即チ栃木福島ノ県界ニテ両国水落ノ背梁トス

10.随鑾紀程 (川田剛:明治14年)

村尽有坂。居民数戸売粉餈。呼為千歳餅。路左右石塁数尺。上有祠宇。祀衣通姫。称境明神。野磐二州所分。過祠入福島県界。

|

県境の標識が見えてきた。標高は400メートルを超え、ここが栃木県最後の上り坂。

東京から几号探索の道しるべ役を果たした『地理局雑報』もここが最終地点となる。

那須町寄居、玉津島神社の前。道路両側の地形から判断して、この辺りから路面の切り下げが行われていると思われる。

栃木県側から見た県境の風景。明治9年の巡幸前に切り下げられて完成した路面は赤の破線の高さと推定される。現在はそれよりもさらに切り下げられている。

福島県側から見た県境の風景。上下2段の石垣が組まれていることがよくわかる。

几号は赤の破線円で囲んだ場所に刻まれている。下段の石垣があるのは福島県側であり、栃木県側は土の斜面となっている。

几号は矢印の先。石垣の直上にあるのは昭和3年に建てられた県界標。

(2015年2月8日撮影)

落ち葉や土を除けて現れた几号。几号の周囲は縦横20㎝四方が平面に削られている。

(2006年4月9日撮影)

2006年4月9日、相棒の畠山氏が採ってくれた拓本。場所が場所だけに採拓は面倒した。

几号。横棒10.5cm、縦棒12.0cm、横棒の幅1.5cm。線刻は太くていびつである。

右:几号の直上にある県界標。「堺 福島縣西白河郡・栃木県那須郡」「御大典記念 昭和三年十一月十日 芦野町青年團上郷支部建之」と刻まれている。左:街道を挟んでその正面にある藩界標。「従是北白川領」「従是北白坂町境杭迄弐拾九丁四拾五間」とある。

最後の調査から5年が過ぎ、現在の現地はどうなっているのかと気に掛かり、福島県の県南建設事務所が設置しているライブカメラを見てみた。すると几号がある石垣とは反対側を工事している様子が確認できた。工事の内容は不明である。右の画像は栃木県側、左は福島県側。(2020年7月3日現在)

以上で栃木県は終了です。次は福島県に入ります。