006 下谷金杉 (台東区下谷3丁目) 几号現存

007 下谷通新町 (荒川区南千住1丁目) 几号現存

008 千住南組 (荒川区南千住6丁目) 几号現存

009 千住北組 (足立区千住大川町) 几号現存

010 保木間 (足立区竹の塚2丁目・3丁目)

006 下谷金杉

(更新 19.09.10)

点 名 |

006 下谷金杉(したやかなすぎ) |

|---|---|

当時の場所 |

東京府 下谷金杉三島神社玉垣石柱 |

現在の地名 |

東京都 台東区下谷3丁目7-5 三島神社 |

海面上高距 |

3.9248m |

前後の距離 |

上野信濃坂 ← 1048.20m → 下谷金杉 ← 1208.56m → 下谷通新町 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

地理局 東京実測図 |

照合資料 6 |

ナウマン論文 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

北門の敷石に転用されている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月15日 ②2015年4月19日 |

参考文献 |

※※※ |

三島神社の正面。附刻当初の几号はこの道路に面した玉垣に刻まれた。

北門の風景。几号が刻まれた玉垣は北門の敷石に転用されている。

敷石全体の様子

幅34cm、長さ146cm。本来は画像のような感じで直立していた。

左の角が3㎝ほど斜めに削り落されている。この角削ぎが玉垣当時からのものなのか、それとも敷石に転用された際に施されたのかは不明である。

几号。横棒8.0cm、縦棒9.0cm、横棒の幅1.0cm。靴で踏まれているため磨滅がみられる。

007 下谷通新町

(更新 19.11.22)

点 名 |

007 下谷通新町(したやとおりしんまち) |

|---|---|

当時の場所 |

東京府 下谷通新町円通寺百観音石 |

現在の地名 |

東京都 荒川区南千住1丁目59-11 円通寺 |

海面上高距 |

3.6843m |

前後の距離 |

下谷金杉 ← 1208.56m → 下谷通新町 ← 457.82m → 千住南組 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

地理局 東京実測図 |

照合資料 5 |

ナウマン論文 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

境内に入って南側の「百観音碑」台石に刻まれている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月15日 ②2015年4月19日 |

参考文献 |

東京近郊名所図会1、北郊の部其一、 東陽堂、1910年 |

「秩父 坂東 西國 百くわんおん 通新町圓通寺」 (裏)「明和元年甲申七月中浣」

棹石高132.5cm、幅27cm。台石高(地表に出ている部分)13cm、幅61.5cm。

几号。横棒7.5cm、縦棒9.3cm、横棒の幅1.0cm。

台石の正面中央に刻まれているが几号の下半分は埋没している。

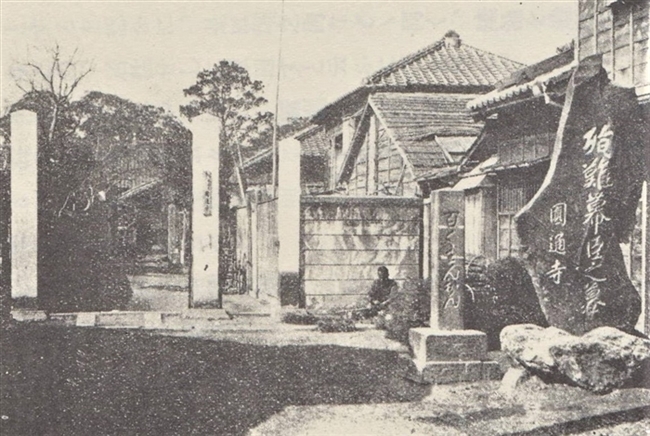

『東京近郊名所図会』第1巻、北郊の部其一 (明治43年2月、東陽堂発行) より。

明治後期における円通寺の門前を写した画像。「殉難幕臣之墓」の碑と並んで「百くわんおん」碑が建つ。その台石に刻まれた几号も横棒がはっきり見て取れる。

008 千住南組

(更新 19.09.14)

点 名 |

008 千住南組(せんじゅみなみくみ) |

|---|---|

当時の場所 |

東京府 千住南組素戔男神社石華表 |

現在の地名 |

東京都 荒川区南千住6丁目60-1 素盞雄神社 |

海面上高距 |

4.1401m |

前後の距離 |

下谷通新町 ← 457.82m → 千住南組 ← 2443.72m → 千住北組 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

照合資料 4 |

ナウマン論文 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

南正面の石鳥居左柱に刻まれている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月15日 ②2015年4月19日 |

参考文献 |

※※※ |

石鳥居の全景

石鳥居の左柱に刻まれた几号。地表から横棒までの高さは87cm。

几号。横棒7.5cm、縦棒9.5cm、横棒の幅1.0cm。

009 千住北組

(更新 20.03.18)

点 名 |

009 千住北組(せんじゅきたぐみ) |

|---|---|

当時の場所 |

東京府 千住北組五丁目鎮守八幡社内石碑

(千住宿北組字西中沼耕地 → 大字千住五丁目722番地) |

現在の地名 |

移設前:東京都 足立区千住5丁目20-21から24まで |

海面上高距 |

2.8031m |

前後の距離 |

千住南組 ← 2443.72m → 千住北組 ← 3850.10m → 保木間 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

几号の現存有無 |

現存(移設) |

解 説 |

千住大川町の氷川神社に移設された「紙漉きの碑」台石に刻まれている。

千住5丁目の八幡社は街道を挟んで安養院の北側にあった。境内は400坪余。現在はわずかな宅地と大部分が荒川の堤防敷になっている。日光道中分間延絵図には「八幡宮」、明治12年の実測東京全図には「八幡旅所」とある。明治44年の調査から始まった荒川放水路開削工事により神社は合祀され、石碑も大正初年には氷川神社に移設された。石碑の裏面には「再建費、一金拾六圓町内氏子中、一金拾参圓地漉組合、大正六年一月」と追刻されている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月15日(几号発見) ②2015年4月19日 |

参考文献 |

児玉幸多校訂:近世交通史料集6、日光・奥州・甲州道中宿村大概帳、1972年 |

紙漉きの碑。碑高135cm、台高55.5cm。

几号。横棒9.0cm、縦棒10.0cm、横棒幅1.2cm。

(左)明治44年.東京逓信管理局 「南足立郡千住町・北豊島郡南千住町全図」の一部

(右)同じ範囲の現在の地図(Mapion)

明治の地図では図の中心付近に境内地が赤く表示され「八幡」と見える。現在の地図では+印で神社があった場所を示した。荒川放水路の開削により地形が大きく変化し、神社だけでなく街道も消滅したことが如実にわかる。

010 保木間

(更新 20.03.18)

点 名 |

010 保木間(ほきま) |

|---|---|

当時の場所 |

東京府 保木間村字増田増田橋石崖 |

現在の地名 |

東京都 足立区竹の塚2丁目・3丁目 |

海面上高距 |

3.2801m |

前後の距離 |

千住北組 ← 3850.10m → 保木間 ← 2825.60m → 瀬崎 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

地理局雑報 第14号 |

几号の現存有無 |

亡失 |

解 説 |

川は暗渠となり橋の痕跡は残っていない。交差点やバス停の名前に「増田橋」という地名が残されている。

幕末に編まれた日光道中宿村大概帳の千住宿并往還通間之村々道・橋・樋類・川除等には「保木間村 字増田橋 一、石橋 長九尺、横弐間」と記されている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月15日 ②2015年4月19日 |

参考文献 |

児玉幸多校訂:近世交通史料集6、日光・奥州・甲州道中宿村大概帳、1972年 |

陸羽街道「増田橋交差点」から千住方面を見る。

上の画像と対角の場所から草加方面を見る。

現地に建つ標柱に「増田橋跡 北へ旧日光道中」とある。

以上で東京都は終了です。次は埼玉県に入ります。