史料1 福島県下陸羽街道高低几号所在并海面上高距実測数

福島県歴史資料館収蔵資料 【画像掲載許可済。禁転載】

簿冊表紙

【表紙】 明治十一年 官省使庁局府県往復案綴 地理課

【目次】 三十二号 地理局長ヨリ東京府下并陸羽街道高低云々通知ニ付回答

【本文】 十一年三月六日 印 地理係 印

長官 印

地理局長ヨリ別紙之通リ申来候条左ニ回答相伺候

第二百五十四号 案

昨十年十月已降御局ニ於テ東京府下并陸羽街道高低測量ニ際シ県下在来不朽物ニ高低几号御彫刻之処、右ハ九年御省甲第二十八号御達有之通リ永存之趣ヲ以、几号箇所并実測高低表御回附御通知之趣致承知候、此段及御回答候也

長官

地理局長 桜井 勉 殿

-------------------------------------

地外七十号

昨十年十月已降当局ニ於テ東京府下并陸羽街道高低測量ニ際シ御県下在来不朽物ニ高低几号彫刻候処、右ハ去ル九年七月本省甲第廿八号達有之通リ永存之筈ニ有之候、依而別紙几号箇所并実測高低数為御向後及御通知候也

明治十一年二月廿六日 地理局長 桜井 勉

福島県権令 山吉盛典 殿

【別紙】(原本画像)

その2 その1

その4 その3

【別紙】(利用の便宜を考え横書きに整理)

福島県下陸羽街道高低几号所在并海面上高距実測数

| 国 名 | 郡 名 | 駅邑名 | 字地画番号等 | 塩釜湾量水標4尺1寸4 分ヲ零位トセル高距数 尺位 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 岩 代 | 伊 達 | 貝田村 | 庚申供養塔台石 |

151.6124 |

500.3209 |

| 〃 | 〃 | 藤田駅 | 中央大泉寺境内金華山塔 |

72.9482 |

240.7291 |

| 〃 | 〃 | 谷地村 | 字追分金華山塔 |

99.2820 |

327.6306 |

| 〃 | 〃 | 桑 折 | 郷社諏訪神社門柱 |

77.5400 |

255.8820 |

| 〃 | 信 夫 | 瀬 上 | 郡界標石崖 摺上川南岸 |

58.4505 |

175.3515 |

| 〃 | 〃 | 五十辺村 | 信夫文字摺観世音道標 |

60.0483 |

198.1594 |

| 〃 | 〃 | 福 島 | 湯野村道湯殿山供養塚 |

68.7373 |

224.6431 |

| 〃 | 〃 | 仝 | 駅南口信夫橋際五柱神社 |

65.0016 |

214.5053 |

| 〃 | 〃 | 伏拝村 | 坂上道側自然石 |

123.9434 |

409.0132 |

| 〃 | 〃 | 清水町 | 出雲大神社石灯籠 |

163.0402 |

538.0327 |

| 〃 | 〃 | 浅川村 | 字西地蔵岡道北畑中自然石 |

159.7840 |

527.2872 |

| 〃 | 〃 | 松川駅 | 南口菅原神社華表 |

191.8058 |

632.9591 |

| 〃 | 安 達 | 渋川村 | 大取上坂下鹿鳴石 |

203.0796 |

670.1627 |

| 〃 | 〃 | 二本松 | 亀谷町坂上観音堂 馬頭尊供養塔 |

238.1401 |

785.8623 |

| 〃 | 〃 | 成田村 | 字上ヶ羽石地内一文字石 |

203.4416 |

672.4573 |

| 〃 | 〃 | 南杉田 | 薬師堂石灯籠 |

244.2114 |

805.8976 |

| 〃 | 〃 | 本 宮 | 安達太郎社門柱 |

205.4952 |

678.1342 |

| 〃 | 〃 | 仝 | 駅南口誓伝寺石灯籠 |

206.1220 |

680.2026 |

| 〃 | 〃 | 仁井田 | 富士神社華表 |

212.1675 |

700.1528 |

| 〃 | 安 積 | 山ノ井駅 | 字峯岸馬頭観音供養塔 |

225.4255 |

743.9042 |

| 〃 | 〃 | 仝 | 字日和田蛇骨地蔵堂前古碑 |

241.4653 |

796.8355 |

| 〃 | 〃 | 富久山村 | 本栖寺門内阿弥陀碑 |

230.5936 |

760.9589 |

| 〃 | 〃 | 郡 山 | 駅北口忠通神社華表 |

224.7471 |

741.6654 |

| 〃 | 〃 | 永盛村 | 旧笹原 弐百二十番地土蔵 |

227.3421 |

750.2289 |

| 〃 | 〃 | 同 | 旧笹川 里程標 |

232.5969 |

767.5798 |

| 〃 | 岩 瀬 | 森宿村 | 旧森下 字白石坂大乗妙典供養塔 |

260.8822 |

860.9113 |

| 〃 | 〃 | 須賀川 | 福島県病院門標石礎 |

254.7545 |

840.6899 |

| 〃 | 〃 | 鏡田村 | 常松縫殿之允義久ノ墓 |

273.5965 |

902.8685 |

| 〃 | 〃 | 久来石 | 鈴木文之助土蔵石崖 |

283.9045 |

936.8849 |

| 磐 城 | 白 河 | 矢吹新田 | 会田勘左エ門所有地石地蔵 |

287.4985 |

948.7451 |

| 〃 | 〃 | 大和久 | 里程標傍掲示場石崖 |

291.9658 |

963.4871 |

| 〃 | 〃 | 踏 瀬 | 字三ツ家愛宕社石華表 |

304.0458 |

1003.3411 |

| 〃 | 〃 | 小田川 | 里程標石崖 村中央 |

314.5498 |

1038.0143 |

| 〃 | 〃 | 新小萱 | 字寺山下二十三夜塔 |

331.9451 |

1095.4188 |

| 〃 | 〃 | 白川田町 | 鬼門薬師自然石崖 |

347.8189 |

1147.8024 |

| 〃 | 〃 | 白 川 | 駅南口 旧舛形 追分道標石礎 |

369.0554 |

1217.8828 |

| 〃 | 〃 | 皮籠村 | 字八幡社内地蔵塔台石 |

382.7502 |

1263.0757 |

| 〃 | 〃 | 白坂村 | 字御林下馬頭観音供養塔 |

409.7417 |

1352.1476 |

| 〃 | 〃 | 同 駅 | 北口観音寺門前供養塔 |

405.1877 |

1337.1194 |

標点以上ハ「メートル」ノ数

以下ハ其10分少数ナリ

但 1「メートル」ハ我カ3尺3寸ナリ

〔福島県歴史資料館「福島大学 明治・大正期の福島県庁文書」22

『明治十一年 官省使庁局府県往復案綴 地理課』収録〕

(註)本史料は福島県内の几号附刻物全39地点とその海抜数値が記されており、『地理局雑報』では未掲載になっていた福島県の情報を補完するに十分なものである。ただし、史料的には内務省地理局からの文書(地外七十号と別紙一覧)は「写し」であることから、本史料が綴じられた簿冊は福島県地理課に常備し、地理課の日常業務に使用していたものと推定される。ならば地理局から来た原本は別の簿冊に綴じられているはずであるが、調査不足でその現存はいまだ確認できていない。

「写し」という性格上、一言一句写し間違いがないとは言い切れないが、校合を行ったと思われる確認印と、実際に朱筆で訂正も行われていることから、その内容の信頼性は高いと思われる。(ただし、そもそもの地理局から来た書類に誤記があれば話しは別である。)

掲載した史料は確かに「写し」ではあるが、その内容の重要度からすれば原本と同等の価値を持つものであり、福島県における几号探索の基本文献と考えてよい。

本史料が収められた『明治十一年 官省使庁局府県往復案綴 地理課』(簿冊の厚さ約10㎝。159件収録)は「福島大学 明治・大正期の福島県庁文書」と題された資料群の中にある。この資料群は土木や地理に関する簿冊が大半を占めているという特徴がある。

本来は福島県庁文書の一部であったが、何らかの事情で古書店に流れ、それを福島大学が購入したものだという。現在は寄託という形で福島県歴史資料館に収まっているが、まかり間違えば廃棄、隠滅の可能性があったものである。簿冊の表紙に「永久保存」と朱印が押されていても、決してその保証はないのである。

なお、歴史資料館の目録には「22 官省使庁局府県往復案内 明治11 土木課」と誤った情報で記載されている。これは地理関係に重点をおき閲覧していた私にとっては、あまりにも無情な落とし穴であった。おかげでこの簿冊を閲覧するまで相当な回数の資料館通いを要したのである。

【参考文献】

福島県文化センター:歴史資料館収蔵資料目録28、県内諸家寄託文書22、1997年

山田英明:簿冊と落書、福島県史料情報19、福島県歴史資料館、2008年

附 記

東京霊巌島から境の明神までの几号探索は『地理局雑報』という確かな文献が存在したが、白河以北は『雑報』に掲載されず終わったことから、先達諸氏もあれこれと試行錯誤しながら几号の探索を行ってきた。

私も遅ればせながら2002年から几号調査を開始し、野外での探索と並行して文献の確認に努めた。その結果、宮城県の几号一覧は2003年5月に、福島県の几号一覧は2010年8月に、それぞれその存在を確認することができた。

宮城県に関しては几号一覧を確認した年の11月に『宮城の標石』第1集を作成し公表する機会を得たが、福島県に関しては確認した半年後に発生した東日本大震災と、その後の落ち着かない生活環境の影響もあり、これまで先延ばししてきた。今回ようやく福島県の几号一覧を公表することができ安堵することができた。

しかし、いかなる事情があるせよ、重要な基本史料を公表する努力をおこたり、10年の歳月をむなしく経過させたことは、深く反省しお詫びしなければならない。

※ 史料2以降は『宮城の標石』第4集(2005年)に収録したものを、若干改編して掲載している。

史料2 標石保存に関して内務省地理寮より福島県への通知

地外十八号

関八州三角測量底線地高低調査ノ為メ東京ヨリ下野太田原駅ヲ経順路陸前仙台ニ至リ夫ヨリ松島近傍海辺ヨリ沿道高低測量ヲ施業致サセ候ニ付テハ本省九年甲第廿八号布達ノ通リ沿路適宜ノ地ニ於テ海面ヨリノ高低ヲ表スル記号ヲ不朽物〔若シ民有物ナレハ出張官員ヨリ該主ニ示談致サセ〕ニ附刻シ或ハ石柱取設可申間右保存ノ儀土地人民ニ於テモ注意致シ且施業ノ際不都合無之様御県管下右順路一般ヘ兼テ御示諭有之度此段御照会ニ及候也

明治九年八月五日 地理頭 杉浦 譲 印

福島県参事 山吉盛典 殿

〔福島県歴史資料館『官省達』 明治9年 F-141〕

(註)この通知は宮城県にも通知されていている。東京-塩竈間の各府県に同日付で出されたと思われる。

史料3 福島県第九区会所から踏瀬村への通達

内務省地理寮ニ於テ海面ヨリ高低測量表スル記号ヲ該地在来之不朽物ニ附刻之旨兼而御達相成候処今般係員出張其村愛宕社石鳥居ニ附刻致候以右示談有之候真右保存之義厚ク注意別而□□等障碍不致然以前無洩掲示可申□□□達候也

但小児等障碍無候□□□竹矢来作廻し可申候事

九年九月廿日 第九区会所

踏瀬□(村カ) 用掛・什長 中

〔国文学研究資料館 史料館「陸奥国白河郡踏瀬村箭内家文書」

433『(仮題)第九区会所からの通達等綴』より〕

(註)虫喰甚大で□の箇所は判読できない。仮綴じ。罫紙に「福島縣管下」とある。

踏瀬村の旧家箭内家に伝わる史料である。明治9年7月に内務省布達甲第28号で制定された高低几号は、翌8月の陸羽街道沿道測量開始(史料2)により早速使用され、9月には踏瀬村愛宕神社石鳥居に刻まれたことが区会所より地元に通達された。なお、第九区の会所は矢吹にあった。

文中の但し書きで「小児等障碍」がないように「竹矢来」を作り廻らすよう指示しているのは興味深い。現地、踏瀬の愛宕神社には几号の刻まれた石鳥居が現存している。

史料4 測量官員出張に関する内務省布達

(目次)百廿九号 内務省

従東京仙台迄道路高低測量トシテ該省五等属袖岡正身外出張ノ儀ニ付達

丙第二十三号 福 島 県

従東京陸羽街道仙台迄夫ヨリ塩釜海岸ニ至ル沿道高低測量トシテ当省五等属袖岡正身仝大川通久仝永井義方八等属清水盛道派出為致候就テハ右施業上ニ関シ直ニ区戸長ヘ談判及ヒ候儀モ可有之候条其節無差閊様可取計旨管内ヘ布達可致此旨相達候事

明治十年五月十八日 内務卿 大久保利通 代理

内務少輔 前島 密 印

〔福島県歴史資料館『官省達留』明治十年従四月至六月 F-144〕

(註)この布達は『法令全書』第10巻によると陸羽街道沿いの東京府・埼玉県・茨城県・栃木県・福島県・宮城県に出されている。

史料5 処分予定の石塔類に刻まれた几号調査に関する県達

県乙第七号 各 区

去五月中県甲第三十七号ヲ以テ各区内山野路傍等ニ散在之神祠仏堂并石仏石塔之類本年八月限合併移転之儀且巨大之塔碑移転難致分廃毀候共不苦旨及布達候処昨九年七月中内務省甲第廿八号布達ニ依リ地理寮ニ於テ地之高低ヲ表スル記号今般移転廃毀可致塔碑石仏等エ彫刻有之分ハ無遺漏取調処分方更ニ可伺出此段相達候事

明治十年六月十八日 福島県権令 山吉盛典

甲第廿八号

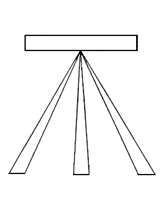

当省地理寮於テ高低測量ノ際自今海面ヨリノ高低ヲ表スル記号別紙第一図式ノ通沿路適宜

ノ地ニ於テ在来ノ不朽物ニ彫刻シ又ハ第二図石柱建設永存ノ筈ニ候条為心得此旨布達候事

明治九年七月廿七日 内務卿 大久保利通

〔国文学研究資料館 史料館「陸奥国白河郡踏瀬村箭内家文書」

2989『(仮題)明治期の規則・通達』より〕

(註)活版印刷。明治9年12月の教部省達書第37号にもとづいて、各府県は緊急に路傍に散在する祠堂石碑の処分に迫られた。福島県は高低几号が刻まれた石塔の取り扱いを内務省に上申するため、県内各区にその対象となるものを調べ提出するよう命じたのがこの県達である。なお、高低几号に関する内務省布達は県達の参考情報として添付されたものである。

この県達を理解するために教部省達書第37号を下に掲載する。

達書第三十七号(十二月十五日) 府 県

各管内山野或ハ路傍等ニ散在セル神祠仏堂祠ハ山神祠塞神祠ノ類堂ハ地蔵堂辻堂ノ類ノ矯陋ニシテ一般社寺ニ比シ難ク且平素監守者無之向ハ総テ最寄社寺ヘ合併又ハ移転可為致尤人民信仰ヲ以更ニ受持ノ神官僧侶相定メ永続方法ヲモ相立存置ノ儀願出候ハヽ管轄庁ニ於テ聞届孰レモ処分済ノ後別紙雛形ニ照準シ一同取纏メ可届出此旨相達候事

但神社寺院明細帳ニ記載ノモノハ伺之上処分スヘシ

別紙雛形(略)

〔『法令全書』より〕

史料6 内務省地理局出張官員より福島県への通知

(目次)二百廿一号 地理局出張

陸前塩釜海岸ヨリ仙台ヲ経テ陸羽街道ニ達スル沿道ヘ海面ヨリ測定ノ記号附刻シ

置クルニ付毀損等ノ儀無之様注意方照会

過日本省ヨリ御県ヘ達之通陸前塩釜海岸ヨリ仙台ヲ経テ陸羽街道高低測量施業候ニ付而者沿道各所不朽物ヘ附刻有之候記号  者海水面ヨリ之高距ヲ測定致候要点与相成候ニ付今後右毀損等致候者有之候而者不都合ニ候条其土地人民ニ於テ厚ク注意保存可致様篤与御諭達有之度候尤右記号箇所并其高距之数者追而成業之上本局より御達可及儀与被存候得共先夫迄之処不取敢右之段及御通知置候也

者海水面ヨリ之高距ヲ測定致候要点与相成候ニ付今後右毀損等致候者有之候而者不都合ニ候条其土地人民ニ於テ厚ク注意保存可致様篤与御諭達有之度候尤右記号箇所并其高距之数者追而成業之上本局より御達可及儀与被存候得共先夫迄之処不取敢右之段及御通知置候也

十年六月廿二日 出張地理局 清水盛道 印

大川通久 印

福島県庁御中

追而街道測量中施業上ニ関スル障碍等有之節ハ該地出張之警察官ヘ御依頼可致儀も可有之候

間御管下沿道之各分署ヘ可然御達置被成度候也

〔福島県歴史資料館『官省達留』明治十年従四月至六月 F-144〕

(註)地理局の同じ出張官員による同様の文書が宮城県にも通知されている。ただし、日付を見ると福島県へは宮城県の約半月後となっている。また、宮城県の場合は別紙として几号附刻の所在一覧が付いているが、福島県には別紙そのものがない。両県のこの違いはいかなる事情によるものだろうか。福島県内への几号附刻も前年の明治9年中には終了していたと思われるが、この当時盛んに行われていた街道の付け替え工事により几号の場所を変更する必要があったなどの事情も考えられる。

史料7 石塔類に刻まれた几号の取り扱いに関する福島県の伺い

山野路傍等散在之石碑処分之儀ニ付伺

地理寮ニ於テ高低測量標記之儀ハ沿道適宜ノ地ニ於テ在来不朽物ニ彫刻シ又ハ石柱建設永存之筈既ニ昨九年御省甲第二十八号ヲ以テ御達相成其後同年元教部省達書第三十七号ヲ以テ各管内山野或ハ路傍等ニ散在セル神祠仏堂ノ倭陋ニシテ一般社寺ニ比シ難ク且平素監守者無之向ハ総テ最寄社寺ヘ合併移転可為致云々被達置候際本年四月六日附ヲ以山野或ハ路傍ニ建立セル石碑石塔等処分方相伺候処同月廿八日附ヲ以テ当県適宜ニ処分不苦尤モ別段由緒アルモノ又ハ数百年ヲ経タル古碑塔ハ神仏称号等ニ不拘其侭保存候様御指令相成候ニ付其処分ニ係ル分ハ方今専ラ移転中ニ有之候処前件甲第二十八号御達ニ依リ測量標記有之石塔等左ノ調書之通ニ候得共右ハ何レモ前件伺之際申立候通之次第ニ付可相成ハ此機ニ乗シ悉皆処分之積ニ候得共斯ク標記相成候分ハ同号第二図石柱御建設ニモ不相成上ハ移転難相成ハ勿論処分差支候条速ニ石柱御建設相成歟又ハ当分御都合モ可有之ニ付其侭ニ差置候様可致哉方今差掛リ居候儀ニ付至急伺分之御指揮相成度此段相伺候也

明治十年十月四日 福島県権令 山吉盛典 印

内務卿 大久保利通 殿

調 書

第二区伊達郡貝田村庚申台石 壱ヶ所

仝区同郡谷地村金華山台石 同

第七区安積郡山ノ井村馬頭観世音台石 同

第八区岩瀬郡森宿村奉納太乗妙典供養塔台石 同

仝区仝郡鏡田村豎通三東横祐九居台石 同

第九区白河郡踏瀬村元愛宕神社石鳥居(現今祠ナシ) 同

第十区白河郡白坂村馬頭観世音大菩薩台(台自然石) 同

仝区仝郡萱根村二十三夜塔台(台自然石) 同

仝区仝郡皮篭村石地蔵台石 同

(指令文)

書面之趣当省甲第廿八号布達之通第一図式在来ノ不朽物ニ彫刻ノ分及第二図建設ノ石柱共渾テ永存ノ儀ト可相心得事

但本文不朽物并新設石標ヘ接近ノ石碑類漫ニ取除候テハ夫カ為メ石標ノ基礎崩壊或ハ変動候

テハ不都合ニ付右之憂有之分ハ其侭可据置事

明治十年十一月二日 内務卿 大久保利通 印

〔福島県歴史資料館『官省指令留』明治十年従十月至十二月 F-243〕

(註)史料5の県達によって几号が附刻された石塔9か所が報告された。本史料は福島県がその石塔の取り扱いを内務省に伺い出たものである。結果として「永存」するよう指示されている。

この9か所のうち森宿・鏡田・踏瀬・白坂・皮籠の5か所で几号の現存が確認されている。

福島県の几号探索が手さぐり状態のときは、この史料の出現だけでも大変画期的であった。

なお、本史料の伺指令は全国に印刷頒布された『内務省日誌』にも収録されている。ただし、若干文言が修正され、地名と附刻物を書いた肝心の調書部分も省略されている。参考まで下に掲載する。

(参考)『内務省日誌』 明治10年、第44号

○十一月二日

〔福島県伺〕十月四日

昨九年御省甲第弐拾八号ヲ以テ地理寮ニ於テ高低測量標記ノ儀ハ沿道適宜ノ地ニ於テ在来不朽物ニ彫刻云々御達有之而シテ其後旧教部省第三拾七号ヲ以テ各管内山野或ハ路傍等ニ散在セル神祠仏堂ノ倭陋ニシテ一般社寺ニ比シ難ク且平素監守者無之向ハ総テ最寄社寺ヘ合併移転可為致云々御達有之際本年四月山野或ハ路傍ニ建立セル石碑石塔等処分方相伺候処同月廿八日適宜ニ処分不苦尤モ別段由緒アルモノ又ハ数百年ヲ経タル古碑塔ハ神仏称号等ニ不拘其侭保存候様御指令相成候ニ付方今専ラ移転中ニ有之候処甲第弐拾八号御達ニ拠リ測量標記有之石塔等左ノ調書ノ通有之斯ク標記相成分ハ同号第二図石柱御建設有之迄ハ移転難相成処分方差支候条如何相心得可然哉相伺候也 調書除之

〔指令〕

書面ノ趣当省甲第弐拾八号布達ノ通第一図式在来ノ不朽物ニ彫刻ノ分及第二図建設ノ石柱共渾テ永存ノ儀ト可相心得事

但本文不朽物并新設石標ヘ接近ノ石碑類漫ニ取除候テハ夫カ為メ石標ノ基礎崩壊或ハ変動候テハ不

都合ニ付右ノ憂有之分ハ其侭可据置事

〔復刻版・明治初期『内務省日誌』上下巻、国書刊行会、1975年〕

史料8 伊達郡村誌 (抄)

① 桑折村誌 (明治13年1月10日稿成)

高低標 元標西位準市街ノ南側郷社ノ門前石柱ニ鐫ス

社 郷社諏訪神社 市街ノ南側字諏訪ニ鎮座ス

② 藤田村誌

地勢 陸前国宮城郡塩竈海面ヨリ高キコト 二十三丈五尺五分九厘三

③ 貝田村誌 (明治14年2月5日稿成)

地勢 陸前国宮城郡塩釜海面ヨリ高キコト 四十九丈五尺二寸一分九厘

(註)明治初期に行われた国家的地誌編纂事業、いわゆる「皇国地誌」にあたるものである。明治8年に編輯例則と着手方法が示され、各村で取調書を作製し県の編輯掛が全体の体裁を整えている。桑折における「高低標」という項目立ては例則にはない特殊な事例である。この3件の記述からは高低測量が行われた沿道における測量への関心と認識度をうかがい知ることができる。

なお、原本は福島県立図書館に所蔵され影印本も刊行されている。