084 仁井田 (本宮市仁井田)

085 本宮 南 (本宮市本宮上町)

086 本宮 中央 (本宮市本宮大町) 几号現存

087 杉田 (二本松市薬師) 几号現存

088 大壇 (二本松市大壇)

089 二本松 (二本松市亀谷1丁目) 几号現存

090 渋川 (二本松市) 几号現存

084 仁井田

(更新 21.01.19)

点 名 |

084 仁井田(にいだ) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 仁井田 富士神社華表 |

現在の地名 |

福島県 本宮市仁井田字宮下 富士神社(富士愛宕神社) |

海面上高距 |

212.1675m |

前後の距離 |

高倉 ← 2759.20m → 仁井田 ← 2279.40m → 本宮 南 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

不明(亡失の可能性が高い) |

解 説 |

仁井田の鎮守である富士神社(富士愛宕神社)は木花咲耶姫を祭神とし、天正年間にこの地に館を構えていた新田右衛門四郎によって勧請されたという。江戸時代は富士権現と称し、明治の神仏分離により富士神社と改称した。旧社格は村社。富士山を神格化した富士信仰の神社である。社殿の扁額などは「ワかんむり」の「冨」を用いた「冨士神社」と記されている。明治期に仁井田の古屋敷という場所にあった愛宕社(愛宕権現)を合祀したことで富士愛宕神社とも表記される。 ********************************* 仁井田には早くから知られた几号標が存在する。富士神社から陸羽街道を北へ約600メートル、「申(さる)供養塔A群」13基のなかにある弘化4年(1847)に建てられた勢至尊塔。この石塔に横9.0センチメートル、縦10.0センチメートル、横棒の幅1.2センチメートルの几号が刻まれている。線刻の様相はまさに内務省地理局(系)の几号であり、私も「福島県下陸羽街道高低几号所在并海面上高距実測数」が出てくるまでは、この勢至尊塔の几号が東京-塩竈間高低測量の几号と信じていた。しかし同史料の出現によってそれは否定されたわけであるが、それならばこの勢至尊塔の几号は「何?」という疑問が残った。安積疏水に関連したものとも推定されるが、現時点でそれを証明する史料や文献は見つかっていない。真相解明は今後の課題である。 【発見:1994年8月20日、田中宗男、関 義治、箱岩英一】 |

現地を調査した日 |

2010年12月19日 |

参考文献 |

曾我伝吉:本宮地方史、本宮町公民館、1961年 |

陸羽街道から見た富士神社。未舗装の参道が奥に延びる。参道入口左側の石柱は社標。

右側の建物は仁井田地区コミュニティ消防センター(本宮市消防団本宮第6分団屯所)である。

2010年12月19日撮影(以下同じ)

神社前を通る陸羽街道を北に見る。この先は本宮の中心部に至る。

参道を60メートルほど進むと神明型の鳥居に至る。これは昭和15年に皇紀2600年の記念事業として建立されたものである。

社殿に至る石段下には明神型の鳥居が建つ。「文政十年丁亥二月建之」「献主総村中」と刻まれている。扁額は「愛宕山」。鳥居の右側に水準点の標示板が見える。1974年(昭和49年)に設置された一等水準点「第2119号」。2018年の改算によると標高は213.9472メートル。

石段を登ると社殿が見えてくるが、その前に石段の両脇にある石造物に注目したい。どう見ても鳥居の台石である。穴の直径は26センチメートル。

境内を探索すると南側の斜面に丸い石柱が転がっていた。幸いなことに「天保二辛卯年八月建之」という刻銘が読み取れる。長さ182センチメートル、直径22センチメートル。形状から鳥居の柱部分と推定できる。石段脇に残る台石と組み物だった可能性が高い。

境内に建つ「奉納 鳥居 寄附者芳名」碑の台石。皇紀2600年を記念して建てられた鳥居の寄附人の名前が刻まれた石碑である。注目はその台石。これもどう見ても鳥居の台石である。それを無理やりというか大変工夫してというか、穴をつなぎ合わせて石碑の台石に転用している。

問題はこの台石の鳥居はどこにあったものかということである。この神社のものか、それとも石屋がどこからか調達してきたのか。今となってはその謎を解くのも困難である。

085 本宮 南

(更新 21.01.30)

点 名 |

085 本宮 南(もとみや みなみ) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 本宮 駅南口誓伝寺石灯籠 |

現在の地名 |

福島県 本宮市本宮上町 薬師堂付近 |

海面上高距 |

206.1220m |

前後の距離 |

仁井田 ← 2279.40m → 本宮 南 ← 1260.00m → 本宮 中央 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

誓伝寺はかつて本宮の上町にあった浄土宗の寺院で、慶応4年(1868)戊辰戦争の兵火で本堂が焼失。昭和3年(1928)になり西へ約600メートル離れた南山神地内へ移転し本堂を再建している。移転に際しては市の文化財に指定されている樹齢約300年のキャラボクも新しい境内へ移植したと伝える。 |

現地を調査した日 |

2010年12月19日 |

参考文献 |

曾我伝吉:本宮地方史、本宮町公民館、1961年 |

Googleマップの画像に街道の古い道筋を重ね合わせたもの。黄色の線が江戸時代から明治の新道ができるまでの道筋。赤色の線は誓伝寺の旧境内を示している。薬師堂の位置はほぼ変わらないと思われる。薬師堂の前に本宮宿南口の桝形があった。

右側の石垣は観音堂の境内。陸羽街道(奥州街道)の旧道はその裏手から出てきて、この付近で左手からきた会津街道の旧道と合流していた。最新のストリートビューを見れば街道右側の家屋2棟がなくなり、薬師堂まで見渡せるようになった。 2010年12月19日撮影(以下同じ)

薬師堂(誓伝寺跡)の前を通る陸羽街道。この場所に本宮宿南口の桝形があった。

薬師堂の堂宇。背後は阿武隈川である。境内はきれいに整備されている。

堂宇の脇から街道側を見た風景。境内には古い供養碑などが残されているが、肝心の石灯籠は一基も見当たらない。現在は薬師堂南隣(左側)の家屋がなくなり観音堂まで見渡せる。

086 本宮 中央

(更新 21.02.06)

点 名 |

086 本宮 中央(もとみや ちゅうおう) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 本宮 安達太郎社門柱 |

現在の地名 |

福島県 本宮市本宮大町5番地先 安達太良(あだたら)神社参道入口 |

海面上高距 |

205.4952m |

前後の距離 |

本宮 南 ← 1260.00m → 本宮 中央 ← 3914.00m → 杉田 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存 【発見:1994年8月20日、関 義治、田中宗男、箱岩英一】 |

解 説 |

日本百名山の安達太良山は高村光太郎の『智恵子抄』では「阿多多羅山」と表されているが、古くは『万葉集』に「安太多良の嶺」と見えている。安達太良連峰は1700メートル前後の山々からなり、安達郡の最高峰であることから「太郎」とされ、安達太良を「安達太郎」と書き表すことも多かった。 |

現地を調査した日 |

2005年4月9・19日 |

参考文献 |

|

安達太良神社の参道入口。参道を挟むように灯籠の載った石柱が建っている。左の石柱には「享保十七年」、右の石柱には「壬□二月吉□」と建立年月日が刻まれている(享保17年壬子=1732年)。ストリートビューで現状を確認しが東日本大震災でも倒壊せず残っている。

一等水準点「第2121号」はかつて赤い円の位置にあったという。昭和29年に移設され現在は参道を進み赤い矢印で示した白い車の場所にある。標高は2018年改算で208.4809メートル。

2005年4月9日撮影(以下同じ)

几号は右石柱の右側面に刻まれている。赤い円の中。証言どおり配線工事の際に石柱の向きを変えたとすれば、本来の几号は街道側を向いていたものと推定している。

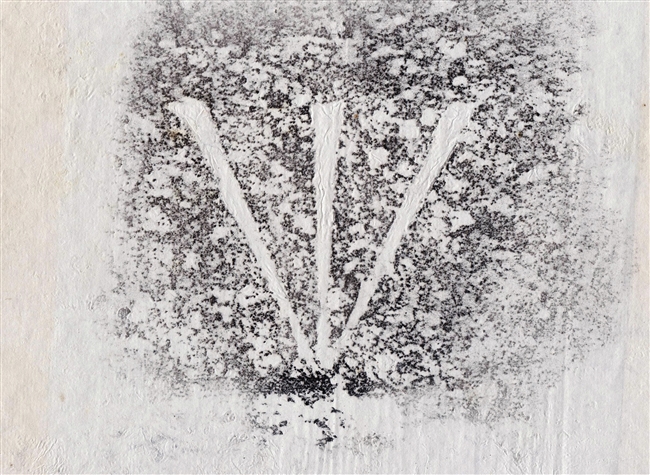

几号。横棒9.0cm、縦棒10.0cm、横棒の幅1.2㎝。石質の割には伝存状態が良い。

ただし、撮影するにも計測するにもなかなか厄介な場所にあったことを付け加えておく。

石柱の寸法(単位:㎝、計測作図:浅野)。上に載っている灯籠部分は省略

087 杉田

(更新 21.03.30)

点 名 |

087 杉田(すぎた) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 南杉田 薬師堂石灯籠 |

現在の地名 |

福島県 二本松市薬師 薬師堂の参道入口 |

海面上高距 |

244.2114m |

前後の距離 |

本宮 中央 ← 3914.00m → 杉田 ← 4142.84m → 大壇 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存 【発見:1996年6月13日、石田全平、箱岩英一、関 義治】 |

解 説 |

杉田の薬師堂。「峯の薬師」とも称す。もともと堂宇の場所には中世の経塚があったと思われ、延宝5年(1677)に二本松の太郎左衛門なる者が霊夢によりこの地を掘ったところ、小さな薬師如来像と観音菩薩像を見つけたという。太郎左衛門は仏道に入り「天心」と称し、仏像を安置するお堂を建立したと伝えている。 ********************************* 【余談】 「075 鏡沼」で常松縫殿助を供養した阿弥陀如来坐像が横浜市戸塚区のお寺にあったと紹介したのを覚えておいでだろうか。これと似たような情報をここ杉田でも見つけた。今は東京国立博物館に所蔵されている薬師如来坐像である。 |

現地を調査した日 |

2005年4月8日 |

参考文献 |

松井寿鶴斎:東国旅行談1、1789年 |

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|---|

|

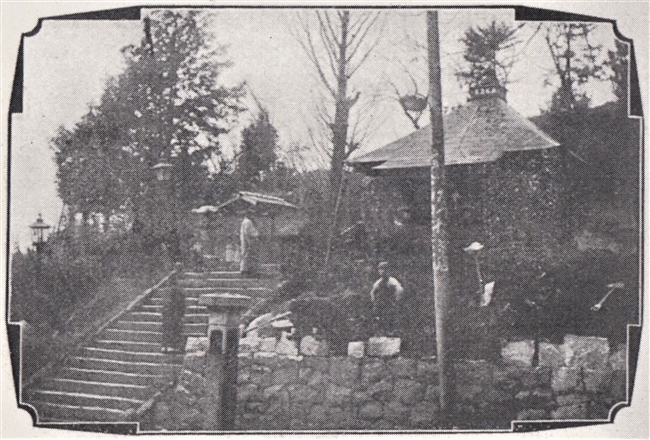

1.東国旅行談 (松井寿鶴斎:天明9年)

杉田の薬師山の図 杉田のやくしは左の方に茶屋有、傍に名水有、石のきざはしをのぼり行けば、上に堂あり、傍にしゆ(鐘)楼堂有て、こつじき共十人ばかり居り、煮やきなどせしていなり。田舎なれども杉田のやくし、花の本宮目の下にとうたひしと聞しが、朝霧にて一向見えず、夫より両がわ松山、片がわは田にてほたるがつせん(蛍合戦)有といふ。 |

福島県第五大区道しるべ「杉田薬師」(公文録・明治9年・第268巻・巡幸雑記第一)

明治9年の御巡幸に際し福島県の第五区会所が作成し呈上した沿道の案内記。その第一場面が「杉田薬師」である。天覧に供されることを想定し格調を高めた文章で情景を記している(上記「この付近の様子を記した紀行文や記録など」の4項目)。それに添えられた絵は少し引いた場所から見た景色を水墨画風に描いている。真景ではないが高低几号がまさに刻まれた当時の景観をうかがい知ることができる貴重な史料である。

陸羽街道の新道側から見た薬師堂の参道入口。石段下の舗装部分は旧道にあたる。

石段の下を通る旧道の風景。かつては茶屋が建ち、湧き水を温めた「薬師の湯」を提供する湯治場としても賑わったというが、今は静かな門前の家並みである。

街道から石段を16段ほど登ると霊泉の脇に石灯籠が建っている。灯籠の高さは230~240cm。大きな欠損もなく端正な美しい形をしている。建立当時からこの位置にあったのかは不明。

几号。横棒9.0cm、縦棒10.1cm。横棒の幅は計測しないでしまった。代わりに縦3本線の底部幅は11.0cmとメモに見える。乾いた苔が張り付いているがきれいな線刻を保っている。

088 大壇

(更新 21.03.30)

点 名 |

088 大壇(おおだん) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 成田村字上ヶ羽石地内 一文字石 |

現在の地名 |

福島県 二本松市羽石 一文字石 |

海面上高距 |

203.4416m |

前後の距離 |

杉田 ← 4142.84m → 大壇 ← 2888.24m → 二本松 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

二本松の大壇といえば戊辰戦争における「大壇口の戦い」が広く知られている。慶応4年(1868)7月29日、この大壇で二本松少年隊16人をはじめ多くの若者が奮戦むなしく討ち死にした。私はその戦場跡で高低几号の探索と旧道の道筋を探し歩いたが、人に尋ねる中に「昔のことなら二本松少年隊は知っている」とおっしゃるおじいさんもいた。今でも戊辰戦争の悲話は地元の人々に語り継がれているである。 ********************************* ちなみに、福島県歴史資料館が所蔵する安達郡成田村字上羽石の「地籍簿」(明治20年)と「地籍字限絵図」を見れば、一文字石が存在する場所は、 ********************************* 【注】 本来ならもう少し放射線量の低減を待って訪れるべきだったかも知れない。 2011年7月 1.42 毎時マイクロシーベルト 2012年7月 1.26 毎時マイクロシーベルト 2013年7月 0.86 毎時マイクロシーベルト : 2020年6月 0.09 毎時マイクロシーベルト 几号調査で放射線量を気にする必要があるとは、実にむなしくて悲しいことである。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月8・19日 ②2013年3月23日 |

参考文献 |

木内石亭:雲根志 後編1、1779年 |

秦檍麻呂『大日本国東山道陸奥州駅路図』(寛政12年序)より

二本松入口「大だん」坂の下に「一文字岩」と見える。城下の「亀ヶ谷町」「竹田町」まで。

| この付近の様子を記した紀行文や記録など |

|---|

|

1.奥游日録 (中山高陽:明和9年)

5.俚言集覧 (太田全斎:文化文政頃)

9.福島県下輦道駅村略記 (巡幸録・明治14年巡幸雑記附属書7) |

2013年3月23日撮影(以下、最後の1枚を除いて同じ)

陸羽街道の眼鏡橋付近から北方向の大壇坂を見た風景。上で紹介した「福島県第五大区道しるべ」の挿絵と同じような位置取りになる。街道と並走する築堤と高架橋はJR東北本線。

几号を刻んだとされる一文字石はこの東北本線の反対側にある。

東北本線の東側に出た風景。羽石川の向こう側、草木の中に石が屹立しているのが確認できるだろうか。これが一文字石である。

一文字石の南側は大きく割れた状態で、その割れ目から笹や木の枝が伸びている。

西側、東北本線に向かうように漢字の「一」(のような模様)が確認できる。これが一文字石という名前の所以である。線路の築堤がなかった時代は街道をゆく人からも見えただろう。

この「一」は弘法大師の墨蹟という伝説もあるが、伝説は伝説としても見事な「一」である。

風化の進行は南側(左画像)が顕著である。その他の向きでも下部の剥落が確認できる。

2005年4月8日撮影。東日本大震災前の風景。大壇の丘から南の方向を見ている。

上で紹介してきた2013年の風景と違って手前の畑もきれいに手入れされている。花も咲いていて気持ち良い眺めのなかに一文字石が静かにたたずんでいる。

戊辰戦争当時、一文字石の近くに茶屋があった。大壇口の戦いの日、山岡栄治と青山助之丞という26歳と21歳の若者は、この付近に潜み進軍してきた西軍へ斬り込んだという。彼らの武勇は「大壇口の二勇士」と今にたたえられている。 國破れて山河在り 城春にして草木深し

089 二本松

(更新 21.04.03)

点 名 |

089 二本松(にほんまつ) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 二本松 亀谷町坂上観音堂 馬頭尊供養塔 |

現在の地名 |

福島県 二本松市亀谷1丁目159-1 亀谷(かめがい)観音堂 |

海面上高距 |

238.1401m |

前後の距離 |

大壇 ← 2888.24m → 二本松 ← 5015.60m → 渋川 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存 【発見:2005年4月8日、浅野勝宣】 |

解 説 |

2005年4月8日、自転車旅行3日目。この日は朝7時に福島市中心部を出発。丘陵地帯を越える数々のアップダウンを経て午後2時二本松の竹田坂の下に到着。目の前にそびえる観音丘陵は二本松の市街地を南北に分けている。 |

現地を調査した日 |

①2005年4月8・19日 ②2005年5月21日 ③2010年8月12日 |

参考文献 |

石橋貞幹:二本松町案内、1911年 |

ご 協 力 |

阿部川屋 安斎石材店 安斎賢一 様(二本松市)、松宮輝明 様(須賀川市) |

二本松市街地の中央に緑色の帯が横たわる。観音丘陵である。越える道は急坂と切り通し。

亀谷坂と竹田坂の断面図 (地理院地図を加工)

グラフの比率を縦5倍にして勾配を強調している。だが実際に坂を上り下りしてみると、坂は直線で長いこともあって断面図以上の急勾配という印象を受ける。

坂の上の最高所238.7メートル。観音堂前の路上は235.5メートル。

2010年8月12日撮影(以下同じ) 坂の頂に近い観音堂前から見た亀谷坂

道路向かい安斎石材店さん側から見た観音堂。右端に巨大な馬頭尊碑が建っている。

参道の石段は17段。明治11年の仏堂明細書「観音堂(二本松町字亀谷169番所)」には「石段十八階」と記されていることから、几号を刻んだ当時も路面と境内上場との高低差は現在とほぼ同じだったと考えてよいだろう。

明治44年発行『二本松町案内』に掲載の「亀谷山千手閣」の写真

石段の数は少なくとも15段を確認。また、石垣を工事している様子もわかる。新しい石を積み足しているようだ。蛇足だが電柱は位置が変わらないものだと納得させられる。

馬頭尊碑。天保15年(1844)11月「城下総駅馬牽共」によって建立された。花崗岩。

石碑の高さ約3メートル。幅177センチメートル。台石の高さは45~50センチメートル。

「尊」の字の右下に几号が刻まれている。石碑の圧倒される大きさとこの石質では几号の線刻はあまりにも目立たない。台石の上面から几号の横棒までは高さ26センチメートル。石碑の右端から几号の縦中央線までは30センチメートル。よく観察すると几号の周囲は縦20センチメートル、横16センチメートルにわたり平面に削られていることがわかる。

几号。横棒9.0cm、縦棒9.4cm、横棒の幅1.0㎝。見かけ以上に線刻はしっかりしている。

几号の拓本(採拓:畠山未津留)

【後半】 ***********************************

亀谷観音堂 “石垣の几号” の存在について

2010年7月某日、畠山君からメールが届いた。「二本松亀谷観音堂でもうひとつ几号が見つかった」というのだ。情報源は二本松在住の人のブログ。これを畠山君が見つけて連絡をくれたのである。「馬頭尊塔に几号が刻まれているのにどういうこと?」と思ったが、百聞は一見に如かずである。翌8月畠山君と福島県二本松市へ向かった。

途中で須賀川の松宮輝明様と合流。さらに現地では前半の解説でも登場された安斎石材店のご主人にも再びお出ましいただいた。実は今回訪ねた几号は安斎さんが私と言葉を交わした2005年4月以降、お孫さんと散歩中に見つけられたものだという。几号情報のタネは積極的にまいておくものである。いつどこで芽が出るのかわからない。

几号は石垣の中の赤枠で囲んだ石に刻まれている。思いもよらぬ場所である。しかし、目線の高さであるこの位置にあったからこそ発見につながったと思われる。

画像は上下反転の間違いではない。このように上下逆さまの几号なのである。几号の横棒はない。石の欠けた部分に横棒が存在したと推定するのが妥当だが、現地で確認した限り横棒はそもそもなかった可能性も考えられる。

几号。縦中央線の長さ9.5センチメートル。三本線の交点付近で高さ123センチメートル。

几号の拓本(採拓:畠山未津留)

線刻の特徴から明治期における地理局系統の几号とみて間違いないだろう。

さて、この几号の来歴について現地で発見者の安斎さんも交えて議論した。石垣を改修した年代や規模、「水道工事」というキーワードも出てきたが謎は解けなかった。

石垣の几号を見た当初はどちらが東京塩竈間高低測量の几号か判断できなかったが、程なくして史料「福島県下高低几号所在」の存在を確認し、これにより馬頭尊碑に軍配が上がった。

では石垣の几号は何もの? 私の推理は次のようになる。

1.几号の石は他所から持ち込んだものではなく最初から観音堂の石垣に刻んだのではないか。

2.馬頭尊碑に几号があるが利用の便宜をはかり石垣にも几号を刻んだのではないか。

3.刻んだのは明治10年から陸地測量部の水準測量が到達する明治21年までの間ではないか。

4.石垣改修の際もとの位置から移動され再び石を組み直すときに反転したのではないか。

参考だが、猪苗代湖疏水(安積疏水)の設計当時、地理局の測定数値を検証するため陸羽街道の白河から福島にかけて高低測量を改めて行っている。また、宮城県内の事例だが地理局では「補点」という番外の几号を陸羽街道に設置している(未発表。今後掲載)。

石垣に刻まれた几号の素性について「馬頭尊塔の几号は路面より高い位置にあり、この几号を実際の測量に利用するにはいささか不便である。そこで街道に近い石垣に補助となる几号を刻んだのではないか」と推測してみた。 皆さんはどう推理されるだろうか?

いずれにしても、今後真相を明らかにする史料が見つかることを願っている。

090 渋川

(更新 21.04.17)

点 名 |

090 渋川(しぶかわ) |

|---|---|

当時の場所 |

福島県 渋川村 大取上坂下 鹿鳴石 |

現在の地名 |

福島県 二本松市渋川字中取揚 鹿の鳴石 |

海面上高距 |

203.0796m |

前後の距離 |

二本松 ← 5015.60m → 渋川 ← 2836.20m → 松川 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

福島県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存 【発見:2005年4月8日、浅野勝宣】 |

解 説 |

ここから渋川、松川、浅川と点名の末尾に「川」の字がついた地域に入る。

人々が行き交う街道内にあっただけに江戸時代の紀行文にも石の記述が散見される。

塩川村中取上と云所に大石あり、道傍に蹟す、石上鹿蹄跡多し、土人鹿の鳴石と云

2005年4月8日、塩竈から自転車をこいで来て3日目、ここ「鹿の鳴石」に到達し、この調査旅行で最初となる几号を見つけた。同月19日、東京からの帰り道、再び渋川に至ると鳴石近くの畑に人がいたので話を聞いた。「この坂は向坂と言っている。昔の道幅は今の半分しかなかった。鳴石は少し動かしている。それとは別に庭石にしようと重機で持っていこうとした人もいた」と証言を得た。

福島県教育会『明治天皇御巡幸録』

公文録・明治9年・第268巻・巡幸雑記1、福島県第五大区道しるべ |

現地を調査した日 |

2005年4月8・19日 |

参考文献 |

安達郡誌、安達郡役所、1911年 |

2005年4月撮影(以下同じ) 江戸の名奉行“遠山の金さん”のお父さんである遠山景晋が文化2年(1805)に著した『未曾有後記』には、「二本柳出て、向ふ坂と云小坂の上り口、左に腰尺もある白き石に、鹿の爪跡とていくらも疵有。鹿の鳴石と云」と記している。ここがちょうど二本柳の円東寺前を北に曲がったところである。街道を進んで坂の途中、赤い矢印の先に何やら物体があるのを確認できるだろうか。これが几号の刻まれた「鹿の鳴石」である。

鹿の鳴石から坂の上を見る。明治9年に村民の努力で切り下げた場所である。石に近づいてみるとたくさんのくぼみが付いているのが確認できる。伝説にいうところの鹿のひづめ跡である。

石の背後から南の二本柳方面を望む。土台擁壁の状況から石を道の端に移動したことは明白である。現地の説明板には「石の周囲を左に三回廻ると鹿の鳴き声がきかれるという」とあるが、石のすぐ後ろが2メートルほどの絶壁になっているので実行はしなかった。

道路側から見た石の正面。石の全高は約105センチメートル。この角度では几号は視認できないが、向かって左側の下部に刻まれている。

左側面。ぼこぼこした石であるが下部の垂直で平面になっている場所に几号が刻まれている。几号が傾いていることからも石が移動されたことは明らかである。横線と縦線の接合点で地上高は27センチメートル。なお、線刻を際立たせるために水を付けて撮影している。

几号。横棒9.0cm、縦棒9.5cm、横棒の幅1.0㎝。だいぶ風化が進み線刻が荒れている。