あわや亡失!? 谷中浄名院の几号標石

〔22.01.29 掲載〕

台東区上野桜木二丁目6-4 浄名院

→『水準基標一覧表』 下谷区上野桜木町四十一番地先(浄名院正門右側) 58尺685

|

|

|

谷中の浄名院に水平型の几号標石が現存していることは、故 角田篤彦氏の発見以来、広く知られているところである。(参考・角田篤彦:「不」の石の謎、『谷根千』54号、1998年)

角田篤彦氏のご令弟 澄彦氏が2022年1月27日に浄名院を訪ねたところ、かつてあった山門は塀ともどもきれいさっぱりと消えていて、几号標石だけがポツンと残されていたという。(角田氏提供の上記3点の画像参照)

角田氏がご住職に会ってお話ししたところ、ご住職は「(標石を)撤去しようか迷っていた」のだという。角田氏はご住職に標石の説明をされるとともに、是非とも保存されるよう丁寧にお願いしてきたとのことである。

角田氏がわずか一日でも遅く訪ねていたら標石は消えていたかも知れない。

今後この標石がどのようになるのか見守りたいと思う。

(参考)「東京の高低几号 全点調査回顧」(角田篤彦、2005年)

高低几号の刻印でとくに美しいと思われるのは、日比谷公園心字池の西岸にある亀石に刻まれたもの(もと牛込門の石垣)、そして谷中・浄名院の山門傍の見事な石柱、また皇居本丸の石垣北東角の下段に残る鮮明な刻印だ。各地方でもさまざまな几号が紹介されているが、上記の3点に勝るものは無い。単に計測だけの為に刻まれたものなら、これほどの美を果して計算通りに実行出来たかどうか。偶然の結果と云うには、刻印の持つ謎に惹かれる。

水準基標の成果表

〔22.02.02 掲載〕

水準基標一覧表 東京市役所土木課 大正8年11月

東京市内水準基標高表 大正15年10月於下水課測定 東京市復興事業局工事課江東詰所

水準基標一覧表 (昭和5年12月) 東京市土木局

東京市江東方面水準基標検測成果一覧表 (昭和6年12月〜昭和7年3月)

東京市江西方面水準基標検測成果一覧表 (昭和7年6月〜12月)

芝東部方面水準基標検測成果一覧表 (昭和8年5月〜6月)

新市域東部水準基標成果一覧表 (昭和8年8月〜昭和10年9月) (土木局道路建設課)

東京市東部方面水準基標成果並変動量一覧表 (昭和11年1月) (昭和5年〜昭和10年)

江東及び江西(一部)水準基標検測暫定成果一覧表 (昭和10年8月〜昭和12年3月)

東京市内水準基標成果表 (昭和13年3月〜4月) (昭和13年度) (土木局道路建設課) 13p+折込配置図

東京市内水準基標成果表 (昭和15年3月〜4月) (昭和15年度) (土木局道路建設課)

東京市内水準基標成果表(附 最近ノ変動量) (昭和17年3月〜4月) (昭和17年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標成果表 (昭和19年2月〜9月) (昭和19年度) (土木技術研究課)

東京都内水準基標成果表 (昭和21年12月〜22年4月) (昭和22年度) (建設局道路課)

東京都内水準基標成果表 (昭和24年2月〜3月) (昭和24年度) (土木技術研究所)

丸の内付近特殊水準基標最近変動状況 (昭和24年8月) (土木技術研究所)

東京都内水準基標成果表(西南部) (昭和25年3月) (土木技術研究所)

東京都内水準基標成果表 (昭和25年3月) (昭和25年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標経年成果報告 (昭和25年7月現在) (土木技術研究所)

東京都内水準基標成果表 (昭和26年1月〜3月) (昭和26年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標成果表 (昭和27年1月〜3月) (昭和26年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和28年1月〜3月) (昭和27年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和29年1月〜3月) (昭和28年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和30年2月〜3月) (昭和29年度) (土木技術研究所)

東京湾調査地域地盤沈下対策調査報告書(内容:水準基標成果表) 東京都建設局 1955年(中央館)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和31年2月〜3月) (昭和30年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和32年2月〜3月) (昭和31年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和33年1月〜3月) (昭和32年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和34年1月〜3月) (昭和33年度) (土木技術研究所)

東京都内水準基標測量成果表 (昭和33年度) (第五建設事務所)

水準基標測量成果表 (昭和34年12月〜35年3月) (昭和34年度) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表 (昭和36年7月〜37年3月) (昭和35年度) (土木技術研究所)

昭和36年度水準基標測量成果表 (昭和37年2月1日) (土木技術研究所)

昭和37年度水準基標測量成果表 (昭和38年2月1日) (土木技術研究所)

昭和38年度水準基標測量成果表 (昭和39年2月1日) (土木技術研究所)

昭和39年度水準基標測量成果表 (昭和40年2月1日) (土木技術研究所)

昭和40年度水準基標測量成果表 (昭和41年2月1日) (土木技術研究所)

昭和41年度 水準基標測量成果表

水準基標測量成果表 昭和42年度 都土木技研資料43-1

水準基標測量成果表 昭和43年度 都土木技研資料44-1

昭和45年度水準基標測量成果表 (昭和46年2月1日) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表 (昭和47年1月1日) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表 (昭和48年1月1日) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表(荒川河口付近の地盤沈下調査報告付表) (昭和48年7月1日) (土木技術研究所)

南関東地域水準基標分布図 南関東地方地盤沈下調査会 1973年 地図1枚 (中央館)

水準基標測量成果表 (昭和49年1月1日) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表 (昭和50年1月1日) (土木技術研究所)

水準基標測量成果表 (昭和51年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和52年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和53年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和54年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和55年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和56年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和57年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和58年1月1日)

水準基標測量成果表 (昭和59年1月1日)

水準基標測量成果表 (基準日昭和60年1月1日)

水準基標測量成果表 (基準日・昭和61年1月1日) 都土木技研資料61-1

水準基標測量成果表 (基準日・昭和62年1月1日) 都土木技研資料62-1

水準基標測量成果表 (基準日・昭和63年1月1日) 都土木技研資料63-3

水準基標測量成果表 (基準日・昭和64年1月1日) 都土木技研資料元-2

水準基標測量成果表 (基準日・平成2年1月1日) 都土木技研資料2-3

※ 以下省略

※ 大半は東京都公文書館所蔵。「中央館」という表記に限り東京都立中央図書館所蔵。

※ 最新の水準基標測量成果表は → こちら

東京府下「B.M.之表」から5か所の現地調査

〔23.02.04 掲載〕

東京府下「B.M.之表」に示された標目には「三角測点石上」(2カ所)など、明らかに高低几号が存在しない標目も含まれているが、中には几号が有ったのか無かったのか判断が難しい標目も数多く含まれている。

このうち5か所の現地調査を東京在住の角田澄彦氏にお願いしたところご快諾いただき、数日のうちに現地調査を終えてその結果をお知らせいただいた。ここに掲載するものは現地調査の貴重な第一報である。

以下、事前の把握・認識も交えて調査結果を掲載。(画像は角田澄彦氏撮影)

1.赤坂区「青山笄橋通立山墓地下道知へ石」

事前の把握・認識

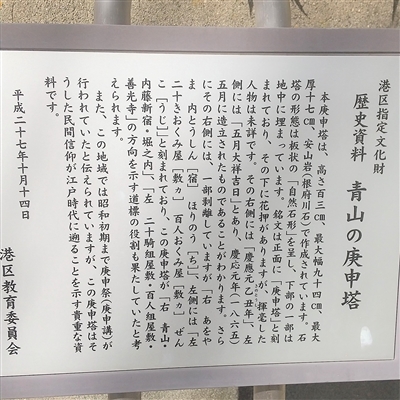

港区南青山四丁目28。立山墓地南端の交差点に「青山の庚申塔」と呼ばれる慶応元年建立の石塔がある。右と左の行き先が刻まれ道標の役割も兼ねている。今のところネットの検索では立山墓地周辺で「道標」といえばこれしか見つからない。画像を見る限り台石は失われ碑面に剥離が確認できる。几号を刻んだ対象物がこれだとしたら厳しい状況である。

角田澄彦氏 現地調査 (2023年1月12日)

この庚申塔は一部剥落していました。表裏に几号の刻印はなく、案内板によると下部の一部は地中に埋まっているとのことなので確認のしようがありませんでした。

2.牛込区「原町一丁目四十四番地神明社内石井戸」

事前の把握・認識

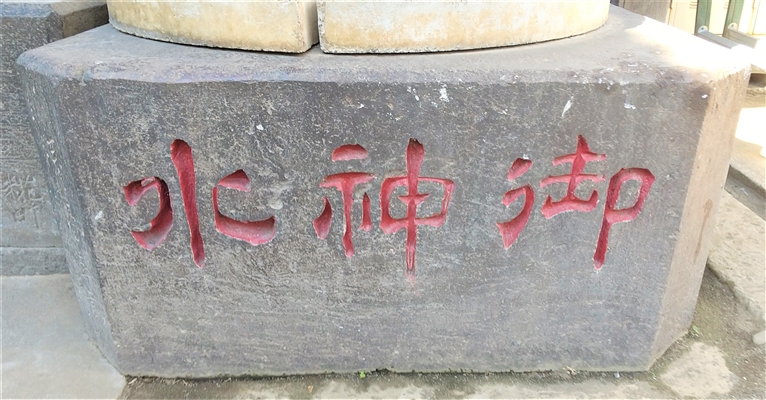

新宿区原町一丁目。「四十四番地神明社」とあるが隣接する42番地の天祖神社が該当するのではないか。天祖神社の境内には「御神水」と刻まれた弘化2年銘の井戸枠がある。標目はこれを指している可能性が高い。ただし、それなりに人目につくものであり、これまで几号発見の報がないというのは不安である。

角田澄彦氏 現地調査 (2023年1月11日)

井戸の正面と両側面に几号刻印はありませんでした。後ろの面はポンプの台石に遮られて確認できませんでした。また「宝暦十三年七月吉日」と記された手水鉢にも几号は確認できませんでした。社務所に人影はなく常駐していないようです。

3.小石川区「音羽神社水蓋石欄干」

事前の把握・認識

文京区音羽一丁目。音羽の今宮神社と推定できるが「水蓋石欄干」は皆目不明。手水鉢や防火水桶など水関連の場所を詳しく見て回る必要がある。

角田澄彦氏 現地調査 (2023年1月11日)

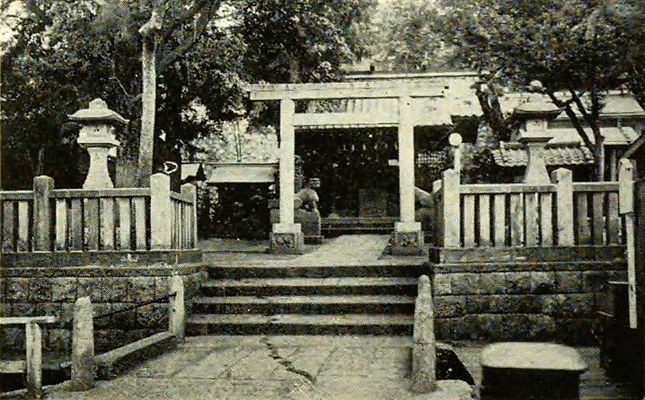

社務所の責任者と思われる方に、「明治30年発行の文書では音羽神社という名前になっていますが?」と尋ねたところ、言下に「これは音羽にある神社ということで、この名前にしたのでしょう。昔から今宮神社です」ということでした。確かにgooの明治図で確認しても今宮神社となっています。続いて「水蓋石欄干とはどんなものですか?」と尋ねましたが、「よく分りませんが、昔神社の前が小川で、橋があったのでその橋の欄干のことではないでしょうか。その名残が今でも残っています」と説明されました。なるほど川の蓋のような石がありました。川は戦前に暗渠になったようです。

また、水関連の場所として明治三十九年と記された古い手水鉢がありましたが、几号は確認できませんでした。

【浅野追記】

昭和初年の今宮神社 【出典:『小石川区史』、1935年】

4.下谷区「北稲荷町六番地宗源寺内石碑」

事前の把握・認識

台東区東上野五丁目。現在も明治期と変わらぬ場所に宗源寺は残っているが、震災や戦災の影響は大いにあったと思われる。標目である石碑の現存は厳しいかも知れない。

角田澄彦氏 現地調査 (2023年1月11日)

宗源寺の女性の方が応対してくれました。歴代の住職から話しを聞いているらしく、戦災では珍しくこの寺の手前までで戦火は止まり、被害を受けなかったとのことです。確かに浅草区は壊滅的に戦災の被害がありましたが、浅草に接する下谷区には戦火が届いていないようです。

本堂を新しくした際に当時の住職が古いものをかなり整理したとのことです。2、3基石碑を案内してくれましたが、几号の確認はできませんでした。

5.下谷区「池ノ端覚性寺妙法塔」

事前の把握・認識

台東区池之端二丁目。「東京実測全図」では覚性寺境内に几号の印が置かれているが、これまで几号の附刻物は不明であった。今回これが「妙法塔」であった可能性が高くなった。「妙法塔」とは「南無妙法蓮華経」と刻まれた題目塔のことだと思われる。ただし、これまでも覚性寺の几号を探しに多くの人が訪れていることから、几号の刻まれた「妙法塔」が現存している可能性は低いのではないか。

角田澄彦氏 現地調査 (2023年1月11日)

覚性寺の住職を訪ねました。「文化財を個人的に調査している者ですが」と依頼したところ、親切に「妙法塔」とおぼしき場所まで案内してくれました。「妙法塔であると確約できるものではないが、南無妙法蓮華経と記された題目塔はこれではないか」ということでした。明治十九年十月 南無妙法蓮華経と記されたこれが可能性大と考えられます。ただし、残念なことにこの塔の台座が新しいものになっていました。表裏隈なく調べましたが几号の確認はできませんでした。

以上。 万難を排して調査を実行していただいた角田澄彦氏には深く感謝する次第である。