109 深谷 (白石市福岡深谷)

110 宮 (蔵王町宮)

111 駕籠石 (蔵王町宮)

112 金ヶ瀬 (大河原町金ヶ瀬)

113 大河原 (大河原町字町)

補点 大河原 北 (大河原町)

109 深谷

(更新 22.09.30)

点 名 |

109 深谷(ふかや) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 深谷村子捨川橋北詰丸石 |

現在の地名 |

宮城県 白石市福岡深谷字地蔵堂 |

海面上高距 |

37.6484m |

前後の距離 |

白石 北 ← 2196.60m → 深谷 ← 2953.13m → 宮 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

まずは児捨川(子捨川・こすてがわ)にまつわる物語から見ていく。

このような物語が伝わる児捨川であるが、そこに架かる陸羽街道の児捨川橋は、明治18年の『深谷村地誌』によれば「橋長十二間、幅二間、土造」と記されている。以降架け替えがあったのか否か詳しいことは不明だが、昭和11年になりそれまでの木橋に替わってコンクリート橋が架けられた。この橋は今も現役で現存している。

さて、明治時代の橋も昭和11年完成の橋と同じ位置にあったと推定される。 |

現地を調査した日 |

①2003年6月12日 ②2003年8月10日 |

参考文献 |

刈田郡教育会:刈田郡誌、宮城県刈田郡教育会、1928年 |

ご 協 力 |

関口重樹 様(調査同行) |

児捨川橋に関する諸情報を整理しておこう。

どれも今ある児捨川橋を知るうえで重要である。いささか長いがお付き合い願いたい。

●刈田郡深谷村『風土記御用書出』(安永6年)

橋 一、子捨川橋 長弐拾弐間 幅弐間 江戸往還通路

●清水秋全筆『武奥増補行程記』(江戸時代中期)

注記には「子すて川」「十五間程」「白川院の頃宮女乃子をすてたる事伝りて子すて川と申由」とある。

●佐々木豊蔵『道中記』(明治8年)

(陸羽街道を北から進んできた著者は「宮」を過ぎて) 深谷村直ニ松原結構ナリ、下小倉村、茶や二軒有レ之、此所ニ土橋アリ、廿三間位有レ之よし

●『刈田郡深谷村絵図』(明治8年)

註)「刈田郡深谷村絵図」(一部)(宮城県公文書館所蔵:V-0023)(掲載承認済)

河川と道路名などを加筆。子捨川橋北詰は「第二番字子捨川囲」の「荒蕪地」「荒畑」「畑」の部分になるだろうか。佐々木豊蔵『道中記』によれば橋の近くには「茶や二軒有レ之」と記している。街道を挟んだ2軒の宅地がそれに該当するのかも知れない。

●『宮城県下御通輦沿道駅村略記』(明治14年)

【捨児川】 (中略) 土橋アリ長二十四間巾二間

●『磐城国刈田郡深谷村地誌』(明治18年)

児捨川橋。陸羽街道ニ属ス本村ヨリ二十一町架シテ村ノ東南方児捨川ノ下流ニアリ水深一尺広十間橋長十二間幅二間土造

●『宮城県史蹟名勝天然記念物写真帖』(昭和3年)

子捨川。刈田郡福岡村深谷字青木、日本武尊の皇子を捨てたる所と伝ふ

註)明治8年の『刈田郡深谷村絵図』で深谷字青木の場所を探せば、児捨川橋の北西に「第五十八番字青木囲」と見える。『写真帖』には橋の名前は記されていないが恐らく児捨川橋と思われる。また、川の流れを見ると橋の下流側から撮影したと判断できることから、画像は児捨川橋の南詰を写したものと推定している。(残念、反対側だ)

●児捨川橋 架け替え(昭和10年度)

【画像】 児捨川橋旧橋 昭和10年架替工事 (文献3)

国道四号線(宮城)改良工事。本改良工事ハ昭和十年度農村其他応急土木事業トシテ総工費十万円ヲ以テ宮城県刈田郡福岡村長袋ヨリ同郡同村深谷ニ至ル延長三千七百二十五米ノ国道改良工事ヲ施行スルモノナリ (文献1)

本改良区間ハ四号国道ノ一部ニシテ福島、仙台両市ノ中間ニ在リ交通頻繁ナル重要道路ニテ曩ニ昭和九年度ニ於テ児捨川橋竝同前後取付道路ヲ除キ砂利道ニ改築セルト雖近代交通機関ノ発達ニ伴ヒ之ガ路面ニ舗装ヲ施工スルモノニシテ有効幅員七米五、中央六米ハ混凝土舗装トシ坂路ノ箇所ニハ小舗石舗装ヲ施スモノトス

最急縦断勾配三十分ノ一、二箇所延長百八十二米五一、最小屈曲半径六十米一箇所ナリ

又児捨川橋ハ木橋ニテ既ニ橋齢尽キ腐朽甚シク一般交通ニ危険ナル状態ナルヲ以テ橋長四十四米一五、支間十米五、四連、有効幅員七米五ノ鉄筋混凝土T桁橋ニ架換併セテ其ノ前後取付道路ノ改築ヲ舗装施行スルモノナリ (文献2)

【画像】 児捨川橋架替、橋台基礎コンクリート作業 (文献4)

本工事ハ昭和十年四月十六日諸般ノ準備ヲ整ヘ着手シ鋭意工事ノ進捗ニ努メ殆ト竣功セルト雖僅カニ路面舗装竝砂利敷ノ一部ヲ翌年度ニ繰越セリ

道路工事ハ土工トシテ切取二十立方米、盛土二千立方米ヲ施行シ盛土ノ内二十立方米ハ切取土利用其他ハ附近民有地ヨリ無償採取運搬シ築立法面ニ芝張ニ替玉石張四百九十平方米ヲ施行セリ (中略) 尚橋梁附近人家寄ニ玉石積側溝八十五米ヲ施工セリ

橋梁ノ架設箇所ハ地盤堅牢ナルヲ以テ橋台、橋脚共川底ヨリ約四米掘下ゲ混凝土基礎ヲ施シ鉄筋混凝土ノ躯体ヲ築造ス橋体ハ鉄筋混凝土T桁ニシテ橋面混凝土舗装高欄ハ又鉄筋混凝土造ニシテ瓦斯管ヲ併用親柱ハ花崗岩ヲ用ヒ小叩仕上ニシタリ本橋ハ五月中旬工事ニ着手シ以来極力工事ノ進捗ヲ計リ本年度末ニ竣功セリ (文献1)

【画像】 児捨川橋竣功 昭和11年5月コンクリート橋竣工 (文献3)

本改良工事ハ昭和十年度農村其他応急土木事業トシテ総工費十万円ヲ以テ宮城県刈田郡福岡村長袋ヨリ同郡同村深谷ニ至ル延長三千七百二十五米ノ国道改良工事ニシテ本年度ニ繰越施行シ六月三十日竣功セリ

本工事ハ昭和十年度ニ於テ橋梁ノ全部ヲ竣功シ又道路功程ハ九割七分ニテ繰越セルモノニシテ本年度 (中略) 全工事ヲ竣功セリ (文献2)

註)昭和11年、痛みの激しい木橋から鉄筋コンクリートの永久橋へ架け替えが行われた。橋長は44.5mから49.8mに、幅員も4.5mから7.6mへと一回り大きくなった。

●昭和33年頃の児捨川橋

現在も4本の親柱の上にはそれぞれ「こけし」のモニュメントが置かれているが、写真で見る初期の塗装は本格的で、頭の上に照明があったとは驚きの構造だ。

●白石バイパス児捨川橋架設(昭和57年)

上下線各、橋長70.7m、幅員11.3m

●白石バイパス児捨川橋を「白鳥橋」へ変更を提言(平成13年)

平成13年11月、白石市は国道4号線白石バイパスの「児捨川橋」を「白鳥橋」へ名称の変更を国土交通省に提言した。 →広報しろいし

結果として現在は「白鳥橋」と表現されている。英語表記は「Shirotori Bridge」。

●児捨川橋点検(平成28年)

平成28年に白石市が行った児捨川橋の点検結果が公表されている。 →点検表(PDF)

●児捨川橋修繕(令和2年)

1.伸縮継手 L=42.3m

2.橋梁用防護柵 L=97.0m

3.橋梁地覆補修 V=18.0㎥

註)橋梁用防護柵、すなわち欄干(高欄)は全面的に改修され、架橋以来の鉄筋コンクリート製から現在一般に普及している鋼製のパイプ式に更新されたようだ。

(2003年6月12日撮影。以下同じ)

北側から見た旧国道(現在は市道児捨川線)に架かる児捨川橋。親柱の銘板には「昭和十一年三月竣功」「兒捨川橋」と刻まれている。旧道の右側は往来の激しい国道4号線白石バイパスの白鳥橋。旧道はバイパスの側道として残されたと思われる。

現地には「白石地方の白鳥伝説について」と題した説明板が設置されている。児捨川の名前の由来や白鳥にまつわる伝説が三つ記されている。

並行するバイパスの白鳥橋歩道から児捨川橋の北詰を見る。

下流側の北詰。コンクリート護岸の上に竹が生い茂っているが、この位置こそが木橋時代の岸の高さと推定している。そもそもどこに「丸石」があったのかが問題だが、木橋のすぐ付け根であれば絶望的な眺めである。

やや離れた北側から児捨川橋を望む。橋に至る道はなかなか急なのぼりである。旧道の右側にはバイパスが迫る。「丸石」がバイパス側にあったとしたらこれもまた絶望的である。

110 宮

(更新 22.11.24)

点 名 |

110 宮(みや) |

|---|---|

当時の場所 |

①宮城県 宮駅 陸羽道追分旧蔵王塔台石

②宮城県 宮 陸羽両道分岐旧地蔵台石 |

現在の地名 |

宮城県 蔵王町 宮 字町 |

海面上高距 |

31.8948m |

前後の距離 |

深谷 ← 2953.13m → 宮 ← 4328.00m → 駕籠石 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

几号が見つからない場所になるとついつい愚痴をこぼしてしまうが、本点「宮」もいまだ几号にたどり着くことができない。現地調査の不完全さもあるが、几号を刻んだとされる対象物が2種類報告されていることも要因となっている。

なお、几号の附刻地点は「陸羽両道分岐」「陸羽道追分」と表現されている。これは奥州(陸奥)道と羽州(出羽)道の分岐(追分)を意味している。奥州(陸奥)道は明治になり陸羽街道の名称で定着したが、宮において分岐する羽州(出羽)への道は江戸時代よりさまざまに呼ばれ定まっていない。経路としては蔵王町内の永野、猿鼻、四方峠を経由し、川崎、奥羽山脈の笹谷峠を越えて山形の羽州街道へ通じている。このため、山形道、最上道、笹谷街道、猿鼻道、猿鼻街道などと表記されている。本項では明治以降に使用された羽前街道と呼び表すことにする。

本題に戻る。

平成25年(2013)になり新史料として「宮城県下高低几号所在」を確認した。この史料に記されていたのが二つ目の対象物「陸羽道追分旧蔵王塔台石」である。同一の場所にもかかわらず几号を刻んだ対象物が異なっている。陸羽街道高低几号の旅110点目にして出てきた珍事である。

今のところ「地蔵」が正しいのか「蔵王塔」が正しいのか、文献としての正誤は判断が付かない。いずれにせよ、陸羽街道と羽前街道の分岐点に几号の刻まれた石塔が現存すれば問題は解決するのだが、現在、分岐点には一つの石塔も小さな破片も残ってはいない。

さて、「地蔵」でダメなら「蔵王塔」で勝負である。

以上が宮における几号を刻んだとされる2種類の対象物と、その調査の顛末である。 |

現地を調査した日 |

①2003年6月12日 ②2004年3月28日 ③2013年4月13日 |

参考文献 |

刈田郡教育会:刈田郡誌、宮城県刈田郡教育会、1928年 |

ご 協 力 |

関口重樹 様(調査同行) |

●『磐城国刈田郡地誌』(明治18年)

●『磐城国刈田郡宮村地誌』(明治18年)

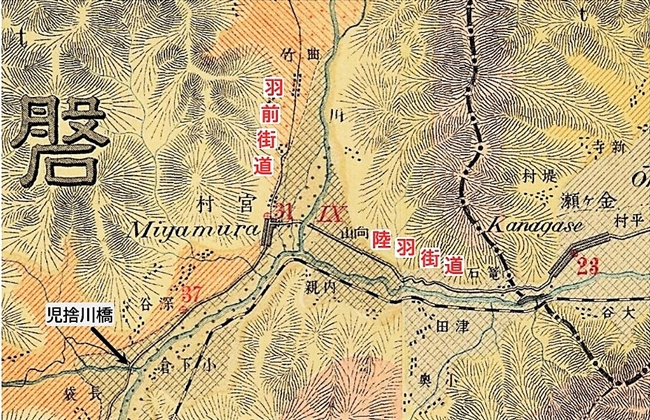

農商務省地質局『大日本帝国陸前全国磐城国北部土性図』(明治23年)の宮周辺。一部加筆。

赤色の丸い印と数字は「海面上高距」である。地理局の大川通久さん・関野修蔵さんなどが地質局に異動したことにより、地理局の測量成果は地質局でも共有されている。よって本図における陸羽街道の「海面上高距」は基本的に地理局の高低測量の数値となっている。

ただし、測量地点を示す丸印の位置はどんぴしゃりもあれば、はてな?と首をかしげたくなるところもある。前点「深谷」の丸印は本来なら児捨川橋の北詰にあるべきだが完全にズレている。高距数値の「37」は地理局の測量成果「37.6484m」と合致。本点「宮」の場合は丸印の位置も高距数値の「31」も地理局の測量成果に合致している。

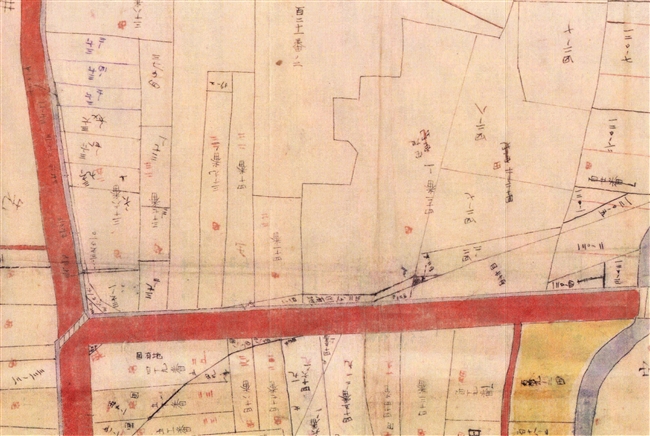

仙台法務局大河原支局保管の旧公図(和紙公図)。刈田郡宮村字町の一部。明治19年。

太い赤線が街道。陸羽街道は南の白石方面から進んできて、宮の町場内で直角に東側へ折れ松川に架かる宮大橋に至る。また、陸羽街道と別れ水路に架かる小橋を越えて北進するのが羽前街道(笹谷街道・猿鼻道)である。

几号はこの分岐点(追分)にあった蔵王塔もしくは地蔵の台石に刻まれたとされる。

昭和11年に国道改良として刈田郡福岡村から宮村に至る3,276メートルの工事が実施された。この画像は施工前の状況を撮影したもので、陸羽街道と羽前街道の分岐点にから松川の宮大橋方向を見たものである。画像の左側は蓮蔵寺の参道入口にあたるが、ここに2基の石塔が確認できる。おそらく現在も同じ位置にある蔵王塔と水神碑と思われる。

この画像は竣工後の状況を撮影したもので、蓮蔵寺の参道入口付近から分岐点を見ている。

施工前の画像に写っていた角地の家は姿を消し、陸羽街道の曲線カーブと緑地帯が完成した。

なお、緑地帯に黒っぽい角柱が建っているのが確認できる。これは現在、蓮蔵寺参道入口に建っている日露戦争に従軍した人たちが建立した道しるべと思われる。なお、道しるべの刻銘は「東 仙台方面至金ヶ瀬村」「南 福島方面至白石町」「北 遠刈田方面至各温泉」である。

(2003年6月12日撮影)

信号機がある丁字路において陸羽街道は右に曲がり、羽前街道は奥(北)へ直進する。後方に見える緑は刈田嶺神社の杜(もり)。ここに写る範囲においては石塔類は確認できなかった。

撮影位置は昭和11年の国道改良で隅切りされた曲線が始まる場所で、道路敷は右へ弧を描く。

明治19年に作成された旧公図には隅切り部分が加筆されている。上の図面に戻って確認していただきたい(分岐点の丁字路東南角に描かれた黒い線)。

(2003年6月12日撮影)

丁字路から東進する陸羽街道を見る。この奥は松川に架かる宮大橋である。右側の「松崎ストアー」という赤い看板が印象的だが、左側の歩行者信号の脇にも赤い看板がある。この建物の東隣りが蓮蔵寺の参道入口である。

(2004年3月28日撮影)

陸羽街道に南面する蓮蔵寺の参道入口。蓮蔵寺の看板の下から順に日露戦争に従軍した人たちが建立した道しるべ。次が水神碑(文政11年)。そうして白い角柱(幟支柱)の陰にあるのが蔵王塔(享和2年)である。

ちなみに、道路際にある白いホームベース状の物体は一等水準点第2157号の蓋石である。撮影した2004年に水準点は900メートルほど東へ移設され、2005年の自転車旅行で立ち寄った時にはこの蓋石も姿を消していた。

(2013年4月13日撮影。以下同じ)

蓮蔵寺の参道入口にある享和二壬戌年(1802)建立の「蔵王大権現」塔。碑高147センチメートル。幅56センチメートル。分岐点にあったと仮定すれば丁字路の東北角に建っていたと想像される。宮は山形へ至る羽前街道の分岐点であるが、信仰の山「蔵王山(刈田嶺)」へ登る出発点でもある。その出発点に「蔵王大権現」の石塔が建っていたとしても納得できる。

台石の周囲を掘り返した状態。正面には刻銘も線刻も見当たらない。左側面には十数人の名前が刻まれている。江戸後期ではあるが屋号ではなく苗字付きである。これらの苗字を見る限り宮の有力商家の人々と思われる。蔵王山(刈田嶺)への感謝と宿場の繁栄を願ったのだろう。

今回、右側面および背面の掘り返しまで行う余力はなかった。そもそも台石もこの1段ではない可能性も大いにある。今後、これ以上の掘削調査となればお寺さんの立ち合いや複数の人手が必要となると思われる。

蓮蔵寺の参道内から陸羽街道の丁字路を望む。手前の石塔が蔵王塔。

この景色を見て疑問が二つ。

① 蔵王塔は厳密に羽前街道の分岐点に建っていたのか?

② 蓮蔵寺の門前に建っていた蔵王塔を分岐点の範囲と見なしたのか?

疑問や謎はすっきりと解決しないが、現時点においては、これといった地蔵の有力候補も見つからないことから、この蔵王塔を唯一にして無二の対象物候補としてあげておく。

111 駕籠石

(更新 22.12.16)

点 名 |

111 駕籠石(かごいし) |

|---|---|

当時の場所 |

①宮城県 宮村字向ヒ山駕籠石稲荷社内立石

②宮城県 宮村字向ヒ山駕籠石稲荷巨石 |

現在の地名 |

宮城県 蔵王町 宮 字二坂・籠石山 |

海面上高距 |

22.9165m |

前後の距離 |

宮 ← 4328.00m → 駕籠石 ← 636.00m → 金ヶ瀬 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第2集 駕籠石

|

現地を調査した日 |

2003年5月24日 |

参考文献 |

刈田郡教育会:刈田郡誌、宮城県刈田郡教育会、1928年 |

112 金ヶ瀬

(更新 23.05.24)

点 名 |

112 金ヶ瀬(かながせ) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 平村 赤坂下土橋際腰掛石 里称並杉 |

現在の地名 |

宮城県 大河原町金ヶ瀬 大高山神社表参道入口 |

海面上高距 |

23.6810m |

前後の距離 |

駕籠石 ← 636.00m → 金ヶ瀬 ← 3665.80m → 大河原 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

不明 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第2集 金ヶ瀬 赤坂下

|

現地を調査した日 |

2003年5月24日 |

参考文献 |

清水秋全:武奥増補行程記7 →国立国会図書館デジタルコレクション |

113 大河原

(更新 23.06.24)

点 名 |

113 大河原(おおがわら) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 大河原 第二警察署外囲石垣 |

現在の地名 |

宮城県 大河原町字町182番地 |

海面上高距 |

18.2073m |

前後の距離 |

金ヶ瀬 ← 3665.80m → 大河原 ← 2330.00m → 沼辺 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

亡失 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

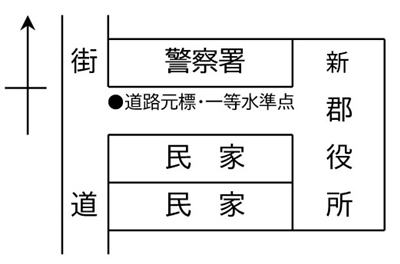

『宮城の標石』第2集 大河原 警察署跡 ※ 白石・角田・亘理に附属の屯所を設置。

10年3月 大河原警察署と改称 ※『宮城県国史』には「出張所ヲ警察署、屯所ヲ分署ト改称シ、各設置スル所ノ地名ヲ冠称セシム」とある。

19年6月 庁舎移転新築 (現 字町196番地) (平成15年5月調査)

【追記】 |

現地を調査した日 |

2003年5月24日 |

参考文献 |

浅野勝宣・畠山未津留:宮城の標石2、2004年 |