東京の標高に関する一覧は明治の近代測量開始とともに数々あるのは皆さんご承知のとおりである。

本稿の「東京府下の『B.M.』」もその中のひとつである。ただし、情報の転載という性格を有し、誤字・誤植なども散見されることから史料的な性質は劣ると言わざるを得ない。さりながら、几号探索の面においてはいくつかの新情報・新事実を含んでいることも事実であり、几号調査の参考史料としてここに掲載し皆さんの検証を乞うものである。

そもそも「東京府下の『B.M.』」は共益商社書店が発行していた『数学報知』という数学研究の雑誌に掲載されたもので、当該記事は明治30年1月発行の第6年5号(通号149号)に収録されている。投稿者は「前澤生」としているが、高低表である「B.M.之表」の欄末尾に「前澤初治」と記載があるのでその人物が判明する。

前澤初治 明治9年生、大分県出身。旧中津藩士前澤百二の五男。前澤家は代々算術・そろばんに長けた家柄であったという。明治29年攻玉社土木科卒業。内務省土木局に職を得る。「東京府下の『B.M.』」はこの当時の投稿である。31年には内務技手兼震災予防調査会嘱託員となる。同年、竹貫直次と共著で『土木工学 木橋編』(共益商社書店)を出版。明治30年代後半から40年代にかけては米国エール大学、コロンビア大学大学院に留学するなど海外と日本との往復が数回続いた。帰国後は民間企業数社の重役や相談役に就いている。

『数学報知』は明治22年に創刊されたが、当初より攻玉社の教師陣が記事・論考の多くを執筆・寄稿しているという特色がある。

数学が身近にあった家に生まれ、攻玉社で学びを受けた前澤としては『数学報知』とかかわりを持つのも自然な成り行きだったと思われる。前澤は「東京府下の『B.M.』」以外にも「重心に就て」「連続梯形の対角線」「奇数の素数表」などを投稿している。

肝心の史料内容について触れなければならない。前澤は前置きにおいて「昨年鉄道局にて調査されし所の東京市及郡部の拠標に位置並に其高さを聞き得たれば」と記していることから、「B.M.之表」と題された高低表は明治29年(もしくは前年の28年)に逓信省鉄道局が実施した測量の成果であると理解できる。

この「B.M.之表」に目を通すと、その大半は内務省地理局が几号を附刻し高低測量を行った標目であることがわかる。明治30年頃というと地理局が設置した几号は東京市に引き継がれ水準基標(水準拠標)として活用されていることから、鉄道局は東京市の水準基標を測量の基準点として利用したと考えられる。しかしここで疑問が出てくる。水準基標の測量成果は東京市において既に出ているにもかかわらず、鉄道局が水準基標の測量を改めて行う必要があったのだろうか? このあたりは東京の市区改正や高架鉄道計画と関係しているものと思われるが、今は情報が乏しく追究することはできない。今後の解明をまちたい。

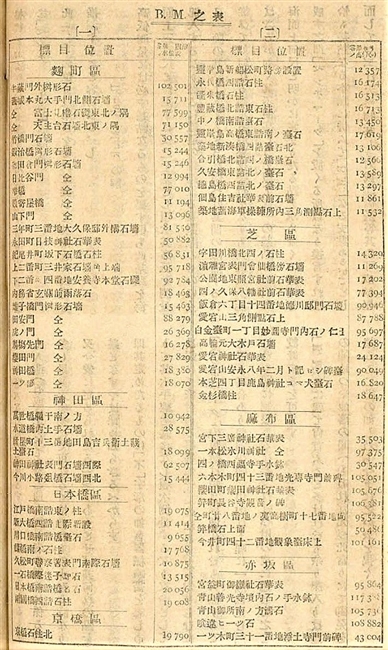

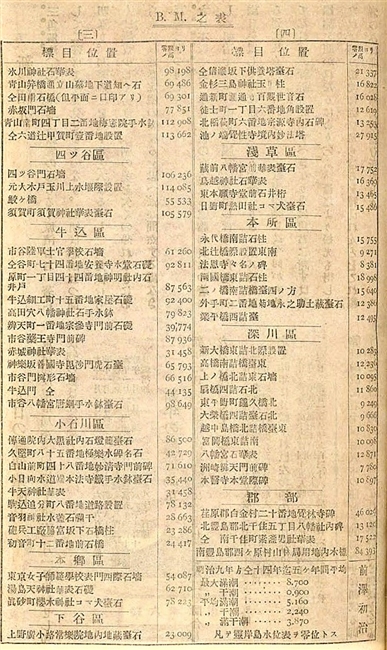

【高低表「B.M.之表」影印】

【史料翻刻】

東京府下の『B.M.』

前澤生 (前澤初治)

嘗て本誌に東京府下の最高最低の地名及其高低を掲載せし事ありしが今昨年鉄道局にて調査されし所の東京市及郡部の拠標に位置並に其高さを聞き得たれば諸子の御参考にもと余白を借り左に録しつ

B.M.とはBench Markの略号にして訳して普通之を拠標と云ふ然れども多くの場合に於て皆其原名の儘に「ベンチ マーク」と呼ぶ

此B.M.の位置及高さを知れば従ひて其附近の高低を推測すること容易なるべし

Bench Markの解

高低測量には必ず基点なるものを要す則ち此基点を海面上三百尺と仮定すれば之を基とし順次其高低を測量記入するなり然るに鉄道の線路たる長距離のものゆゑ只一箇の基点よりするときは例へば其間の離隔するに従ひて如何なる健足者が昼夜兼行をなすも到底及ぶ能はざるが如く其不便甚しきを以て此一の基点外に別に海面上何尺と明かに定まりたる点を求め置くの必要を感ず之即「ベンチマーク」を設くる所以なり換言すれば恰も基点なる本点に併ふて「B.M.」なる支点あるがごとし而してB.M.は天然物(著しき岩或は橋台等其他可成的堅固に且著大なるものを可とす)にてなすときあるも多く人造(石或は木にて製す)即ち測量者の製作に係る事多し畢竟天然物にて可なるも恰当のもの少なき故なり又今爰に定められたるB.M.ありとせば其何れの点を基となすやは予め知らざるべからず

即其定めたるものに「不」字形の如き器械略画を記しありて其水平線を基になし順次測量するなり又時としては鋸にて疵付ある事等他一、二の法あり之を弁せしむ此「ベンチマーク」の距離は短き程便なれども又然すること難き場合あり普通平哩、山中は1/4哩に一箇位定む然れども別に制限あるに非ざれば必用の度に応じて之を設置するを可とす

「B.M.」に就て尚言ふこと多けれども余り深入りは迷の種且つや他藩の聞へもあれば先づ此当りにて御免を蒙ること書の如し乃ち今下に之が表を掲ぐ

B.M.之表

|

標 目 位 置 |

霊岸島水位表 |

|---|---|

麹 町 区 |

|

| 半蔵門外桝形石 | 102.501 |

| 旧城本丸大手門北側石墻 | 15.711 |

| 旧城本丸富士見櫓石礎東北ノ隅 | 77.599 |

| 旧城本丸天守台石墻北東ノ隅 | 71.150 |

| 竹橋門石墻 | 30.557 |

| 鍛冶橋桝形石墻 | 15.244 |

| 和田倉門桝形石墻 | 15.246 |

| 日比谷門桝形石墻 | 12.994 |

| 幸橋桝形石墻 | *77.010 |

| 数寄屋橋桝形石墻 | 11.194 |

| 山下門桝形石墻 | 13.096 |

| 三年町三番地大久保邸外構石墻 | 81.510 |

| 永田町日枝神社石華表 | 50.882 |

| 紀尾井町坂下石橋石柱 | 56.831 |

| 上二番町三井家石墻角上端 | 95.718 |

| 下二番町四番地 | 92.784 |

| 内務省玄関前雨落石 | 18.463 |

| 雉子橋門桝形石墻 | 15.463 |

| 田安門桝形石墻 | 88.279 |

| 虎ノ門桝形石墻 | 26.369 |

| 馬場先門桝形石墻 | 16.278 |

| 桜田門桝形石墻 | 27.829 |

| 神田橋桝形石墻 | 18.380 |

| 一ツ橋桝形石墻 | 18.070 |

神 田 区 |

|

| 万世橋欄干南ノ方 | 10.942 |

| 水道橋内土手石墻 | 28.575 |

| 紺屋町十三番地田島吉兵衛土蔵土台石 | 18.099 |

| 神田神社表門石墻西際 | 62.507 |

| 今川小路俎橋石墻西北 | 15.444 |

日 本 橋 区 |

|

| 江戸橋南詰東ノ柱 | 19.075 |

| 新大橋西詰北際新設 | 11.414 |

| 川口橋南詰橋台石 | 9.655 |

| 緑橋南ノ石柱 | 17.768 |

| 久松町警察署表門南際石墻 | 10.875 |

| 一石橋際迷子知石 | 13.515 |

| 日本橋南詰橋名石 | 20.056 |

| 両国橋西詰石柱 | 19.008 |

京 橋 区 |

|

| 京橋石柱北 | 19.790 |

| 霊岸島新船松町路傍設置 | 12.357 |

| 永代橋西詰石柱 | 16.174 |

| 蓬莱橋石柱 | 16.513 |

| 豊蔵橋北詰東石柱 | 16.713 |

| 中ノ橋南詰台石 | 13.450 |

| 霊岸島高橋東詰南ノ台石 | 17.619 |

| 築地新湊橋西詰台石北 | 13.106 |

| 合引橋北詰西ノ橋台石 | 12.566 |

| 久安橋東詰北ノ台石 | 13.589 |

| 亀島橋西詰北ノ台石 | 13.297 |

| 佃島住吉社華表前石墻 | 11.861 |

| 築地旧海軍操練所内三角測点石上 | 11.532 |

芝 区 |

|

| 宇田川橋北西ノ石柱 | 14.329 |

| 浜離宮表門会仙橋傍石墻 | 11.269 |

| 公園地東照宮社前石華表 | 17.202 |

| 西ノ久保八幡社前石華表 | 77.394 |

| 飯倉六丁目十四番地徳川邸門石墻 | 90.946 |

| 愛宕山三角測点石上 | 87.788 |

| 白金台町一丁目妙円寺門内石ノ仁王 | 95.697 |

| 高輪元大木戸石墻 | 17.687 |

| 愛宕神社石華表 | 24.124 |

| 愛宕山安永八年二月ト記セシ碑台 | 90.049 |

| 本芝四丁目鹿島神社コマ犬台石 | 16.820 |

| 金杉橋柱 | 18.647 |

麻 布 区 |

|

| 宮下末広神社石華表 | 35.503 |

| 一本松氷川神社石華表 | 97.375 |

| 四ノ橋西福寺手水鉢 | 30.547 |

| 六本木町四十三番地光専寺門前碑 | 105.051 |

| 桜田町桜田神社石華表 | 105.676 |

| 笄町長谷寺観音ノ碑 | 106.381 |

| 笄町廿八番地ノ裏高樹町十七番地向 | 95.522 |

| 笄橋石上面 | 50.486 |

| 今井町四十二番地観象台床上 | 101.161 |

赤 坂 区 |

|

| 宮益町御嶽社石華表 | 95.864 |

| 青山善光寺境内石ノ手水鉢 | *117.3?8 |

| 青山御所南ノ方溝石 | 105.736 |

| 喰違ヒ一ツ石 | 108.882 |

| 一ツ木町三十一番地浄土寺門前碑 | 43.004 |

| 氷川神社石華表 | 98.198 |

| 青山笄橋通立山墓地下道知ヘ石 | 69.486 |

| 青山笄橋通田甫石橋(但平面ニ口印アリ) | 69.301 |

| 赤坂門石墻 | 77.851 |

| 青山南町四丁目二番地梅窓院手水鉢 | 112.908 |

| 青山六道辻甲賀町壱番地設置 | 113.662 |

四 ツ 谷 区 |

|

| 四ツ谷門石墻 | 106.236 |

| 元大木戸玉川上水堰際設置 | 114.085 |

| 鮫ケ橋 | 55.533 |

| 須賀町須賀神社華表台石 | 105.579 |

牛 込 区 |

|

| 市谷陸軍士官学校石墻 | 61.260 |

| 市谷谷町七十四番地安養寺本堂石礎 | 92.811 |

| 原町一丁目四十四番地神明社内石井戸 | 87.563 |

| 牛込細工町十五番地家屋石礎 | 92.400 |

| 高田穴八幡神社石手水鉢 | 79.823 |

| 弁天町一番地宗参寺門前石礎 | 39.774 |

| 市谷薬王寺門前碑 | 87.936 |

| 赤城神社華表 | 31.458 |

| 神楽坂善国寺毘沙門虎石台 | 65.793 |

| 市谷門桝形石墻 | 66.516 |

| 牛込門桝形石墻 | 44.135 |

| 市谷八幡宮唐銅手水鉢台石 | 98.649 |

小 石 川 区 |

|

| 伝通院内大黒社内石灯籠台石 | 86.500 |

| 久堅町八十五番地極楽水碑名石 | 42.729 |

| 白山前町四十八番地妙清寺門前碑 | 71.610 |

| 小日向水道端本法寺鉄手水鉢台石 | 35.440 |

| 牛天神社華表 | 31.458 |

| 駒込追分町八番地道路設置 | 78.132 |

| 音羽神社水蓋石欄干 | 28.663 |

| 砲兵工廠脇富坂下石橋柱 | 23.286 |

| 初音町十二番地前石橋 | 24.417 |

本 郷 区 |

|

| 東京女子師範学校表門西際石墻 | 54.087 |

| 湯島天神社華表石礎 | 62.710 |

| 真砂町桜木神社コマ犬台石 | 78.223 |

下 谷 区 |

|

| 上野広小路常楽院地内地蔵台石 | 23.009 |

| 上野信濃坂下供養塔台石 | 21.337 |

| 金杉三島神社玉垣柱 | 16.822 |

| 通新町円通寺百観世音石 | 16.028 |

| 徒士町一丁目六番地角設置 | 12.619 |

| 北稲荷町六番地宗源寺内石碑 | 13.253 |

| 池ノ端覚性寺境内妙法塔 | 27.915 |

浅 草 区 |

|

| 蔵前八幡宮前華表台石 | 17.752 |

| 鳥越神社石華表 | 16.369 |

| 東本願寺堂前石井桁 | 13.465 |

| 吉野町熱田社コマ犬台石 | 15.486 |

本 所 区 |

|

| 永代橋南詰石柱 | 15.755 |

| 北辻橋際設置東南 | 9.271 |

| 法恩寺々名ノ碑 | 8.381 |

| 両国橋東詰石柱 | 18.998 |

| 二ノ橋南詰橋台西ノ方 | 15.640 |

| 外手町二番地菊地永之助土蔵台石 | 12.386 |

| 業平橋西詰台 | 12.495 |

深 川 区 |

|

| 新大橋東詰北際設置 | 10.283 |

| 高橋南詰橋台東 | 12.236 |

| 上ノ橋北詰東石墻 | 10.095 |

| 扇橋西詰石北 | 11.860 |

| 東平野町亀久橋北 | 9.249 |

| 大栄橋西詰台石北 | 9.666 |

| 越中島橋北詰橋台東 | 10.830 |

| 富岡橋東詰南 | 10.098 |

| 八幡宮石華表 | 12.871 |

| 洲崎弁天門前碑 | 7.780 |

| 本誓寺本堂際碑 | 10.897 |

郡 部 |

|

| 荏原郡白金村二十番地覚林寺碑 | 46.029 |

| 北豊島郡北千住五丁目八幡社内碑 | 13.120 |

| 北豊島郡南千住町素盞男社華表 | 17.522 |

| 南豊島郡西ケ原村山林局用地内木標 | 84.393 |

| 明治九年ゟ仝十四年迄五ケ年間平均

最大満潮・・・・・8.700 |

前 |

共益商社書店:『数学報知』第6年5号(通号149号)、明治30年1月

【翻刻にあたって補正した部分】

・上に同じを意味する「仝」はすべて適宜の文字に置き換えた。

・数値で明らかな疑義や判読不明がある場合は先頭に「*」を付した。

・麹町区「旧城本丸天主台石墻北東ノ隅」を「天守台」に修正。

・麹町区「下二番町四番地安養寺本堂石礎」は牛込区「市谷谷町七十四番地安養寺本堂石礎」の誤植につき削除。

・芝区「愛宕山三角側点石上」を「測点」に修正。

・麻布区「宮下三広神社石華表」を「末広神社」に修正。

・浅草区「日野町熱田社コマ犬台石」を「吉野町」に修正。

これ以外にも誤字や脱字などがあると思われるが、各自の検証に任せる。

【注目点】

史料前置きの冒頭に「嘗て本誌に東京府下の最高最低の地名及其高低を掲載せし事あり」とあるが、これは『数学報知』百第23号(通号123号)(明治28年10月発行)の雑報欄に掲載された「東京市内高地低地の尺度」を指している。

これも次に全文を掲載する。

東京市内高地低地の尺度

人先づ東京市内の高地はと問へば必ず山の手と答へ底地は云ふまでもなく本所深川辺なりとは誰しも皆しか云ふ所なるかさてそこは人間不性の本根と云ふにもあらざるが其尺度を知る人は稀ならんかし今最近発兌の統計学雑誌を閲するに市内六十ヶ所の高低の度数を示されたり之に拠るに市内の

最高地 青山六道の辻 海面上百九尺八寸

最低地 深川洲崎弁天門前 同 三尺九寸

而して其他の箇所を摘記すれば左の如し

芝愛宕山 八十六尺六寸

駿河台東紅梅町 六十六尺

牛込神楽坂上 六十二尺

湯島天神 五十八尺八寸

赤坂紀伊国坂上 七十九尺五寸

日本橋南詰 十六尺二寸

浅草本願寺 九尺六寸

本郷真砂町 七十四尺

芝金杉橋 十四尺八寸

霊岸島新船松町 八尺五寸

蓬莱橋 十二尺六寸

共益商社書店:『数学報知』百第23号(通号123号)、明治28年10月

文中では『統計学雑誌』からの引用とあるが、ここに記載された地名を見れば明治12年発行の『地理局雑報』第10号「東京府下几号実測」が根拠になっていることは明らかである。

ちなみに『統計学雑誌』(統計学社)も確認したところ、明治28年9月発行の第113号「東京市内各地高低」を指すようである。

この時代になると陸軍省陸地測量部においても精密水準測量が行われ、その測量成果も公表されているにもかかわらず、実はひと昔前となる地理局の高低測量成果もさまざまな分野の文献に姿かたちを変えて掲載されている。

このあたり、なかなか興味深い事柄であることから項を改めて検証してみたい。