120 大野田 (仙台市太白区東大野田)

121 長町 (仙台市太白区長町)

122 広瀬橋 (仙台市若林区河原町)

補点 南鍛冶町 (仙台市若林区南鍛冶町)

123 仙台 (仙台市青葉区大町)

120 大野田

(更新 24.03.30)

点 名 |

120 大野田(おおのだ) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 大野田村 名取川北岸宝龍社金剛山塚 |

現在の地名 |

宮城県 仙台市太白区東大野田 |

海面上高距 |

8.7543m |

前後の距離 |

増田 ← 4164.90m → 大野田 ← 3001.80m → 長町 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第2集 小社々地東、東西十七間三尺、南北七間一尺五寸、面積四畝七歩、本村ノ東方ニアリ、伝云武烈天皇ノ御衣冠ヲ埋メ祭ルト何ノ故ヲ詳ニセス、祭日十一月五日、社地中老杉六株アリ

明治42年に富沢の多賀神社に合祀されたが、その後(昭和2年頃)旧地に社殿が再建されたと伝え聞く。

|

現地を調査した日 |

2003年5月17日 |

参考文献 |

浅野勝宣・畠山未津留:宮城の標石2、2004年 |

121 長町

(更新 24.04.29)

点 名 |

121 長町(ながまち) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 長町 八十一番地常蔵院堂前石燈籠 |

現在の地名 |

宮城県 仙台市太白区長町 |

海面上高距 |

13.2781m |

前後の距離 |

大野田 ← 3001.80m → 長町 ← 336.68m → 広瀬橋 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第2集

追 記 (2024年4月)

|

現地を調査した日 |

①2003年5月17日 ②2011年9月10日 ③2016年12月10日 |

参考文献 |

浅野勝宣・畠山未津留:宮城の標石2、2004年 |

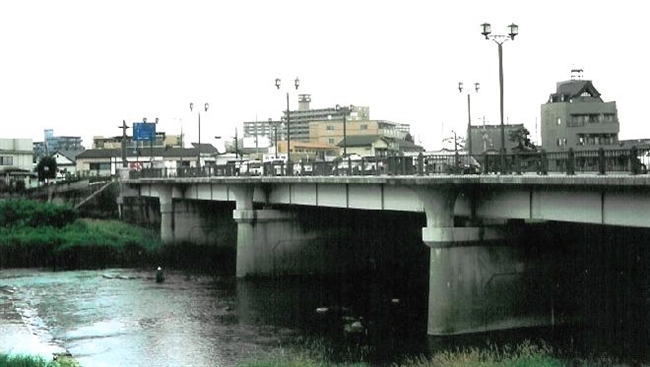

122 広瀬橋

(更新 24.07.11)

点 名 |

122 広瀬橋(ひろせばし) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 仙台 広瀬橋北詰欄檻下礎石 外面 |

現在の地名 |

宮城県 仙台市若林区河原町 |

海面上高距 |

13.4203m |

前後の距離 |

長町 ← 336.68m → 広瀬橋 ← 4016.73m → 仙台 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

亡失 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第1集

(橋の)全長六拾四間、幅四間 (※ 当時の川幅は約130m)

このように几号を刻んだ「北詰欄檻下礎石 外面」側が流失し石垣をはじめ大規模に修繕が施されている。その後も明治22年に流失、同42年には日本最初の鉄筋コンクリート橋となり、確実に几号残存の可能性は低くなる。まさに「広瀬川流れる岸辺 想い出とともに几号もかえらず…」といった感である。

|

現地を調査した日 |

①2003年5月17日 ②2003年7月19日 |

参考文献 |

浅野勝宣・畠山未津留:宮城の標石1、2003年 |

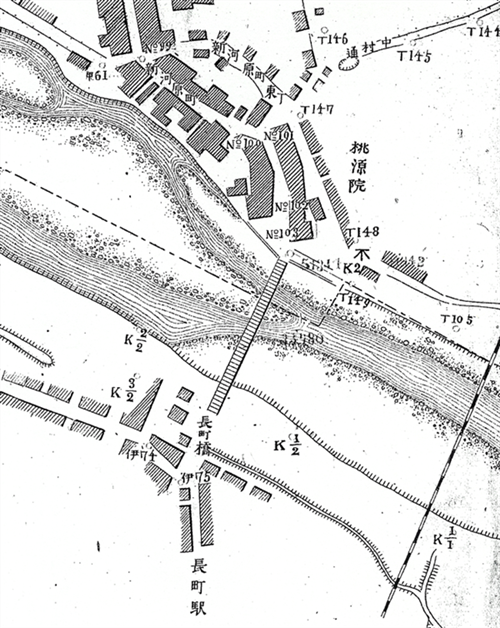

付録

(2004年『宮城の標石』第2集p.33転載)

『仙台市測量全図』について

『仙台市測量全図』は明治26年に仙台市役所が発行した六千分一の地図で、仙台では初の本格的な地図といわれ、その精密さ内容の重要さは現在でも高い評価を得ている。この地図に1か所だけ「不」が記されている。広瀬橋北側の桃源院山門付近である。これは高低測量で用いる几号に間違いないと思うが、明治10年の几号一覧では「広瀬橋北詰欄檻下礎石 外面」に刻んだとあり、広瀬橋の架け替えの際に測点が移動されたものだろうか。しかし、同じく一覧にある「芭蕉の辻」に「不」の印が見当たらないことから、どのような意味合いで桃源院付近に几号を記したかは不明である。ただし、この位置が当時の仙台市域における最も標高の低い地点にあたることから、仙台市独自の水準原点であった可能性も考えられる。

(『仙台市測量全図』の一部)ああああああ

本来この『測量全図』は市街地に用水路を引くために作成された経緯があり、そのため地形の高低については細かく標高が記されている。次にこの地図の凡例を一部紹介する。

圏弧 測点 二重圏弧 三角点及石標 黒書 毎点々号

朱書 高程ハ塩釜湾平均海水面上ヲ水準基点トシテ測レルモノ

也 但括弧ハ地盤ヨリ一尺上括弧ナキハ地盤上ノ高サトス

二重圏弧とは「◎」のことで図中には20か所ほどある。この中には芭蕉の辻や愛宕神社、見通しのきく場所として集治監避雷尖頭というものもある。

細かな標高は朱書で記され、私が利用した図面は印刷が薄いところもあり、正確に判読できない箇所もあった。また、標高が書き込まれていない箇所もある。主な地点では次のとおり。

芭蕉の辻 137尺076 (或は139尺443)

広瀬橋北詰 51尺314 (上の図、橋の北側)

広瀬橋の下 35尺780 (上の図、橋の東、川面)

桃源院の 不 地点には標高は記されていないようである。基準とした「塩釜湾平均海水面上」だが明治10年の高低測量に基づくものという確証はないが、大いに気になるところである。

補点 南鍛冶町

(更新 24.09.01)

点 名 |

補点 南鍛冶町(みなみかじまち) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 仙台 南鍛冶町二十一番地隅 筆塚台石 |

現在の地名 |

宮城県 仙台市若林区南鍛冶町 |

海面上高距 |

21.79485m |

根拠資料 |

宮城県下高低几号所在 |

几号の現存有無 |

現存 |

解 説 |

《お詫びとお知らせ》

本点を調査してから10年を越える月日が流れた。まさに「光陰矢の如し」である。

日没が迫る午後6時前、三宝荒神社に到着。境内の写真撮影も慌ただしく済ませ、目的の筆塚に駆け寄った。

それでも念には念をと、もう一度台石を見ていたときである。

場所は台石の正面中央。これは几号の常道である。

それでも畠山君は指で「ほら、これと、これと、これ」と3本の線を示した。

辺りは薄暗くなってきた。とりあえず几号発見時の“儀式”であるスケッチと計測を急いだ。

朝からの几号調査の旅はこれにて大団円!

《追記》 |

現地を調査した日 |

①2013年4月13日(発見) ②2013年9月21日 |

参考文献 |

南鍛冶町商栄会:復刊 南鍛冶町三宝大荒神社縁起誌、1987年 |

三宝荒神社の鳥居と社殿

南鍛冶町には鍛冶職人が多く住んでいたが、火の神、火伏せの神として祀られたとされる。

鳥居の扁額には「三寶大荒神」とある。背後に見える高架は東北新幹線の高架。

社殿側から振り返って見た石碑群

御神木である「公孫樹(イチョウ)」の周囲には数々の石碑がある。筆塚は中央の奥。

手前の標石は一等水準点No.2177。標高は21.7053m(2016年改測)。

「笹原美次先生 筆塚」の石碑

台石の高さ42cm、幅110cm。棹石の高さ146cm、幅76cm。

正面から見た台石

このどこかに几号があります。さて、どこでしょうか?

正解はここです。

もう一度、台石全体の画像を見て場所を確かめて。(台石の上の方の中央部分)

「これ、几号じゃないよ」というお声が聞こえてきそうだが、現物を見た私と畠山君はこの線刻を几号と認定した。

几号の横棒はないのであるが、石に入った亀裂を横棒に見立てたとも推測できる。

3本線の接点(=石の亀裂)までの地上高は34cm。

石碑のスケッチや計測をしていたら周囲は薄暗くなり、畠山君が携帯電話のライトを照らしてくれた。これによって石に陰影ができ線刻が浮かび上がった。

”補点”は東京塩竈間の公式な高低表には載っていない。補点としての几号がこの程度の目印で済むのならば、宮城県以外にも”補点”がありそうな気がする。

(ここまでの撮影:2013年4月13日)

2013年9月に発生した台風18号は暴風域を伴いながら関東から東北地方を通過した。

この台風の被害状況を伝えるニュースでは三宝荒神社の御神木「公孫樹(イチョウ)」の枝が折れ、隣接する民家に被害があったと伝えていた。

イチョウの直下にある石碑に被害は出ていないか気になり、台風の数日後に現地を訪ねた。

イチョウの太い幹には枝が折れた痕跡が認められる。画像には写っていないが右斜め後ろの民家には枝が落下し被害が出ていた。筆塚をはじめ石塔群には被害はなさそうである。

初回の調査時とは違って昼前に撮影。几号の線刻の印象がまた違う。

斜め上から几号を撮影。こうすると3本の線がよくわかる。

いずれの線も人の手により加工されていると強く確信した。

このあと近所の人に聞いて三宝荒神社の総代さんを訪ね、「境内の筆塚にはこれこれこういう記号が刻まれています。どうぞ大切に管理して下さい」と頭を下げてお願いしてきた。

(ここまでの撮影:2013年9月21日)

123 仙台

(更新 24.10.30)

点 名 |

123 仙台(せんだい) |

|---|---|

当時の場所 |

宮城県 仙台 大町芭蕉辻里程元標 |

現在の地名 |

宮城県 仙台市青葉区大町 |

海面上高距 |

42.2477m |

前後の距離 |

広瀬橋 ← 4016.73m → 仙台 ← 3409.62m → 原町 |

照合資料 1 |

陸羽街道高低測量直線図 |

照合資料 2 |

TOKIO-SENDAI NIVELLEMENT |

照合資料 3 |

①宮城県下高低几号所在 |

照合資料 4 |

地質要報 |

照合資料 5 |

奥州街道ノ高低 |

几号の現存有無 |

亡失 |

解 説 |

宮城県南の几号附刻地については、初めての調査からから20年が経過し、現状の確認も含めて再調査の必要性を強く感じているが、その実現には至っていない。

『宮城の標石』第1集

|

現地を調査した日 |

2005年4月6日 ※これ以前にも何度か調査 |

参考文献 |

仙台なつかしクラブ:写真で見る仙台むかし語り・芭蕉の辻、2001年 |

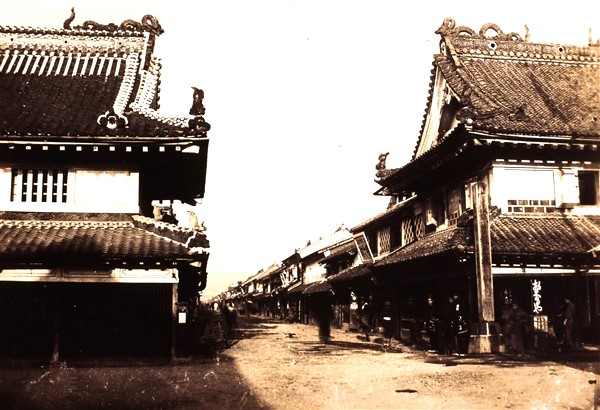

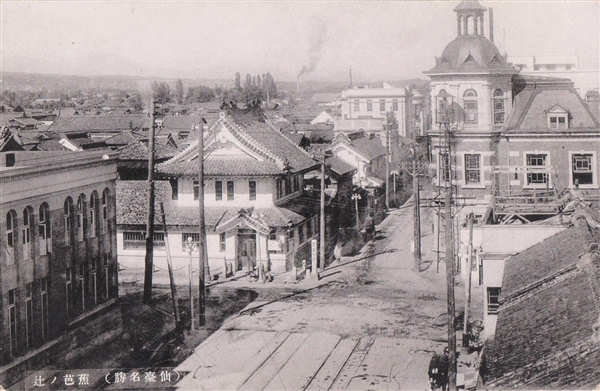

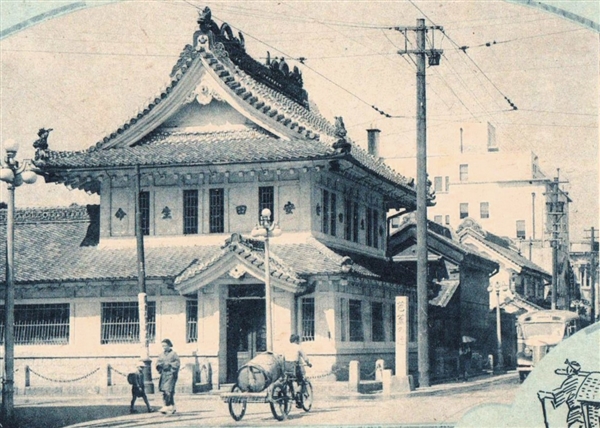

芭蕉の辻の古写真

2003年に『宮城の標石』第1集を刊行したあとも、芭蕉の辻の里程元標が写った古写真を探し続けているが、いまだ几号が写っている写真は見つかっていない。

ここに芭蕉の辻の古写真を10点ほど掲載する。古写真と言っても多くは絵葉書である。

いずれも正確な撮影年は不明であり、おおよその感覚で古い(だろう)順に並べてみた。

『宮城の標石』第1集でも掲載した画像である。台石は3段に見える。

(仙台市歴史民俗資料館提供)・・・

2枚目、3枚目になると台石の下3段目は半分近く埋もれているように見える。

道路改修で盛り土されたのかも知れない。

この画像では里程元標の正面に「宮城縣里程元標」と記されているのがわかる。

台石が少し欠けている。往来の激しい場所柄、荷車などの接触もたびたびあったことだろう。

最後の2枚は昭和20年の仙台空襲で失われた「芭蕉の辻」と彫られた石柱。近年になりこれは昭和10年10月の建立であることが判明した。(佐々木伸『奥州・仙台の謎解きシリーズ5 政宗公銅像』2022年)

昭和10年は仙台藩祖伊達政宗没後300年にあたり、「藩祖政宗公三百年祭」が盛大におこなわれた。青葉山の本丸跡に設置された政宗の騎馬像(初代)もこの時のものである。

芭蕉の辻には先の内閣総理大臣斎藤實の揮毫による石柱が設置された。少なくともこの時点で几号の亡失は決定的になった。